Artículos

Revisado por pares

Simulaciones paranoides para eternos precarios: aproximaciones a las lógicas del capitalismo desde la ficción videojueguística

- Adrián Porcel

- Rosa García

-

Palabras clave:

- Espacio

- Capitalismo

- Ficción especulativa

- Precariedad

- Videojuego

-

Keywords:

- Space

- Capitalism

- Speculative fiction

- Precariousness

- Videogame

1 Introducción

«Toda mi vida se siente como correr detrás de algo que sigue alejándose en la distancia, mientras permanezco en el mismo lugar. »

—Diálogo del videojuego Night in the Woods, Infinite Fall, 2017

Este texto desarrolla un análisis de videojuegos que exploran nuevas formas de inquietud mediante la manipulación del espacio cotidiano, desplazando las convenciones del medio hacia experiencias de precariedad y abuso, donde lo familiar deviene progresivamente ajeno. En dichas experiencias, las formas alteradas del ámbito de trabajo contemporáneo difieren del régimen laboral tradicional, diluyendo la identidad del sujeto precario al omitirlo y silenciarlo institucionalmente. El trabajador, por ello, queda reducido a la espectralidad, imbuido en la condición liminal de los escenarios de cada videojuego, cuyas lógicas de desplazamiento, omisión y encierro constituyen la fiereza de un sistema que opera sin confrontación. Los títulos seleccionados comparten una lógica de desestabilización de lo conocido a partir de lo imperceptible, apelando a una angustia común: habitar un espacio que ya no reconoce al sujeto. Esta tendencia da cuenta del interés creciente del medio por investigar las formas contemporáneas del horror desde una concepción de la atmósfera que debe su inspiración a la programación procedural. Dicho término hace referencia al proceso utilizado para generar y estructurar contenido aleatorio a partir de un algoritmo. El generado ocurre de manera autónoma a los diseños preestablecidos por los creadores. Por tanto, la programación puede concebirse como una matriz de posibilidades espaciales —aquello que Ian Bogost denomina la lógica procedimental del videojuego: un sistema de operaciones internas que determina los límites de lo posible dentro del mundo simulado (Bogost, 2007)—. Es esta lógica la que estructura las relaciones entre el jugador, los recursos disponibles y el lugar, implantando un acuerdo implícito que condiciona tanto las acciones posibles como la forma de percibir el espacio. En este marco, cada movimiento, cada decisión, está atravesado por un conjunto de reglas que modelan la experiencia sin necesidad de verbalizar sus restricciones.

Tal enfoque encuentra potencial en el género de los walking simulator o simulador de tránsito, donde la noción de deriva adquiere una densidad difícilmente asimilable a otras disciplinas. Así, los casos de estudio abordados serán: The Stanley Parable (2011), desarrollado por Galactic Cafe; Hypnospace Outlaw (2019), por Tendershoot; The Exit 8 (2023), por KOTAKE CREATE; y Pools (2024), por Tensori. Lejos de recurrir a formalismos propios del terror más tradicional, estas experiencias deben su singularidad al simple acto de recorrer y contemplar escenarios reconocibles pero vaciados de funcionalidad, tornándolos profundamente perturbadores. Esta deconstrucción del espacio activa en el individuo un estado constante de alerta y extrañamiento, al sumergirlo en complejos laberínticos y disociativos herederos del fenómeno de Internet de las backrooms, centrados en la emulación de ambientes expansivos y módulos aparentemente azarosos donde captar lo anómalo resulta crucial para avanzar.

The Stanley Parable subvierte la lógica de la narrativa interactiva al situarnos en una oficina vacía liderada por una voz en off que nos conduce a través de decisiones aparentemente libres. El ecosistema laboral se transforma en un entramado absurdo que revela cómo toda elección ha sido previamente anticipada. Aquí, la violencia no radica en lo explícito, sino en la conciencia de estar atrapado en la rutina impuesta por un sistema que ha abandonado sus funciones. Hypnospace Outlaw propone un simulador de navegación ambientado en una versión ficticia de Internet de 1999, donde la corporación Merchantsoft desarrolla un dispositivo capaz de trasladar la conciencia del usuario a la red durante el sueño. El jugador debe abrirse paso a través de esta comunidad onírica resolviendo conflictos derivados del empleo de su servicio. En The Exit 8 el personaje avanza por pasillos idénticos de una estación de metro japonesa, donde solo es posible progresar si se detectan sutiles anomalías que rompen con la supuesta normalidad del entorno. Así, el espacio cotidiano se vuelve una prisión sensorial, una mecánica de castigo y control donde la hipervigilancia se convierte en la única salida posible. Pools apuesta por una experiencia todavía más depurada: el transeúnte deambula por ambientes húmedos compuestos por piscinas vacías, escaleras y pasillos sin propósito aparente. En esta propuesta, el terror emana de la contradicción entre la familiaridad de sus formas y su completa desconexión funcional.

2 Su destino está a la derecha

En los videojuegos, los espacios no son entidades neutras; responden a estructuras jerarquizadas y modeladas por reglas implícitas. Como jugadores, nos desplazamos por emplazamientos limitados cuyo acceso y expansión dependen del cumplimiento de condiciones específicas. La progresión se activa al seguir estas directrices, resultando en puertas que se abren, corredores que se extienden, nuevos escenarios que se desbloquean. Negarse a seguirlas implica quedar inmovilizado, enfrentado a callejones sin salida o barreras invisibles. Al mismo tiempo, la arquitectura digital introduce elementos que orientan sutilmente la experiencia, sugiriendo una dirección concreta e induciendo la ilusión de libertad, cuando en realidad el recorrido ya ha sido prefigurado durante su diseño. Estos espacios no existen en términos absolutos; se articulan enteramente a través del código, lo que hace de la programación la estructura de relaciones que determina cómo puede habitarse un entorno. El diseño define el comportamiento del espacio frente al sujeto y, por ende, su modo de experimentarse. Cuando esta lógica se fractura —ya sea por fallos internos o inconsistencias sistémicas— emergen glitches o bugs: errores que interrumpen la coherencia del mundo simulado, revelando su construcción artificial y exponiendo la fragilidad de sus sistemas subyacentes.

Durante el desarrollo de un videojuego, se habilitan zonas de prueba donde los creadores experimentan con las físicas del entorno. Son espacios aislados y controlados en los que se ensayan interacciones, se ajustan parámetros y se detectan errores antes del lanzamiento. Estas áreas, como la testinghall en The Elder Scrolls IV: Oblivion o 2EOCasLoHotelLobby01 en Fallout: New Vegas, suelen permanecer inaccesibles para el jugador o ser eliminadas del producto final, aunque condensan la lógica interna que hace operativo el mundo virtual. Simular cualquier posible situación es esencial para depurar el sistema, prevenir fallos, erradicar infractores, tal y como queda reflejado en los registros del Mark II de 1947 (National Museum of American History), y que significa el origen del término bug referido a complicaciones informáticas. En este sentido, las zonas de prueba funcionan como estratos forenses del videojuego: no están pensadas para ser vistas, pero resultan esenciales para su coherencia interna, constituyendo una dimensión ontológica del medio. Esta capa oculta se aproxima a una arqueología computacional: permite rastrear los márgenes del discurso lúdico y exponer no solo errores técnicos, sino fracturas en el relato mismo de la simulación (Kirschenbaum, 2008). El debugging no solo detecta fallas operativas; también pone en evidencia aquello que el juego elige mostrar y lo que excluye, visibilizando los mecanismos que sostienen la hegemonía de lo accesible frente a lo eliminado.

En los contextos contemporáneos —particularmente en experiencias mediadas por lo digital— la vivencia del espacio se emancipa de lo puramente físico. Lo que habitamos ya no se concibe únicamente como una disposición material de volúmenes y distancias; se trata, más bien, de una experiencia simbólica y afectiva donde convergen percepción, memoria, deseo e imaginación. Esta convergencia conduce a lo que Juhani Pallasmaa denomina «espacio existencial»: una dimensión en la que los lugares adquieren sentido a través de la carga emocional, histórica o subjetiva que se proyecta sobre ellos, y no por su mera geometría objetiva (Pallasmaa, 2016). Así, una amplia habitación vacía puede tornarse claustrofóbica, un pasillo sin fin suscita ansiedad, o una piscina iluminada artificialmente puede convocar simultáneamente nostalgia y malestar. Esta espacialidad no obedece a las leyes físicas; se define, más bien, por las condiciones fenomenológicas de la experiencia (Merleau-Ponty, 1945/1993). Los escenarios analizados en los casos de estudio no presentan un antagonismo manifiesto, operan desde lo reconocible. Espacios aparentemente funcionales actúan como dispositivos de ensayo y control, examinando la capacidad de atención, obediencia y autodeterminación del jugador (Foucault, 1975/2005). En The Stanley Parable, la figura del narrador es desplazada hacia una autoridad intangible, cuya coerción no requiere rostro ni castigo explícito. La repetición se vuelve la estrategia disciplinaria y el vínculo subliminal con la productividad, donde toda desviación suscita sospecha, instaurando una lógica paranoica que remite al trabajador precario contemporáneo: vigilado, atomizado y emocionalmente comprometido con una estructura que lo desactiva en nombre de una falsa cercanía institucional. De esta manera, la violencia, blanda pero constante, funciona como una pedagogía de sometimiento normalizado. Tal como sentencia la propuesta durante su introducción:

Stanley trabajaba para una empresa en un edificio enorme, donde era el Empleado 427. El trabajo del Empleado 427 era sencillo. Se sentaba frente a su escritorio en la oficina 427 y presionaba botones en un teclado. Las órdenes le llegaban directamente a través de un monitor: le decían qué botones presionar, por cuánto tiempo presionarlos y en qué orden. Esto es lo que el Empleado 427 hacía cada día de cada mes de cada año. Y, aunque para otros sería una actividad denigrante, Stanley disfrutaba de cada momento en que llegaban las órdenes como si estuviera hecho para este trabajo. Y Stanley era feliz. Y un día, de repente, sucedió algo muy peculiar. Algo que cambiaría a Stanley para siempre. Algo que nunca podría olvidar. Llevaba casi una hora sentado al escritorio cuando se dio cuenta de que no había llegado ni una orden al monitor. Nadie había aparecido para darle las instrucciones, convocarlo a una reunión o siquiera saludarlo. En todos los años que llevaba en la empresa, nunca había pasado algo así, un aislamiento total. Estaba claro que algo andaba muy mal. Conmocionado, petrificado, Stanley fue incapaz de moverse por muchísimo tiempo. Pero cuando recobró la compostura y entró en razón, se levantó de la silla y salió de la oficina. (Texto introductorio de The Stanley Parable, Galactic Cafe, 2011)

El terror emerge cuando los espacios dejan de ser legibles, cuando pierden su coherencia funcional o devuelven una versión desfigurada de lo habitual mediante la supresión de su carga simbólica. Rem Koolhaas advierte sobre los efectos de la estandarización arquitectónica: al borrar la singularidad de los sitios, también se disuelven el sentido y la identidad (Koolhaas, 2014). En este contexto, el escenario de juego no se presenta únicamente como un entorno por explorar; se establece como una manifestación concreta de la alienación moderna, donde la pérdida de referentes convierte la experiencia espacial en un vacío ineludible. Con frecuencia, el jugador es arrojado a escenarios indiferentes, sin orientación ni propósito evidente, en paisajes que evocan la noción de horror cósmico descrita por Eugene Thacker: mundos que existen sin necesidad del ser humano, exentos de toda significación compartida (Thacker, 2011). El pavor no radica en lo monstruoso, sino en la absoluta indiferencia de lo real. Tal como plantea Mark Fisher, lo inquietante nace cuando lo familiar se desvanece, transformando lo cercano en amenaza (Fisher, 2018). En estos juegos, la promesa de una salida se convierte en una trampa que solo puede alcanzarse si se aceptan y ejecutan sin resistencia las reglas impuestas. El jugador, así, encarna al sujeto precarizado: sometido a condiciones inestables, atrapado en un sistema donde la obediencia se torna un mecanismo de supervivencia, y donde el malestar, lejos de ser una excepción, se convierte en una constante normalizada (Figuras 1 y 2).

Captura de The Stanley Parable

Fuente: The Stanley Parable, por Galactic Cafe (2011). [Videojuego].

Captura de The Stanley Parable

Fuente: The Stanley Parable, por Galactic Cafe (2011). [Videojuego].

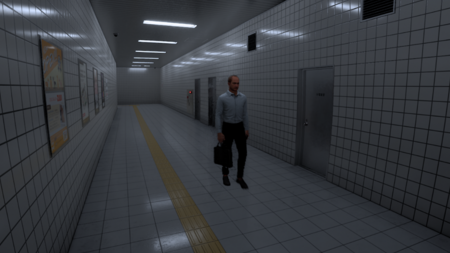

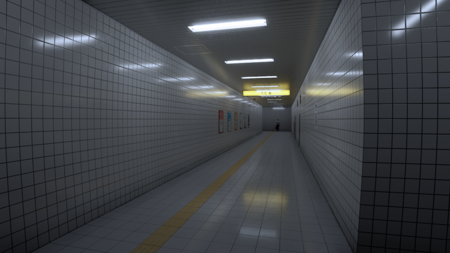

En The Exit 8, la noción de tránsito es reformulada como una prolongación infinita del trabajo. Un movimiento sin fin que devora el tiempo del sujeto y lo somete a un régimen de vigilancia constante. A través de un bucle interminable en una estación de metro uniforme y repetitiva, el juego recompensa al jugador que detecta las «anomalías» del sistema. Esta lógica remite al imperativo tras los atentados del 11-S de «If you see something, say something», ampliamente difundido en la señalética del transporte público neoyorquino, donde la figura del ciudadano atento se transformaba en pieza clave de un engranaje paranoico. Aquí, el usuario deviene en delator; una subjetividad deformada por la alerta constante, en sintonía con los dispositivos laborales contemporáneos, donde los índices de productividad se sostienen a través de jerarquías fragmentadas que fomentan la autovigilancia y el ejercicio de violencia hacia los niveles inferiores de la cadena. La estabilidad, en ese sentido, nunca está garantizada: basta con que falle uno de los eslabones para que toda la estructura se tambalee (Figuras 3 y 4).

Captura de The Exit 8

Fuente: The Exit 8, por KOTAKE CREATE (2023). [Videojuego].

Captura de The Exit 8

Fuente: The Exit 8, por KOTAKE CREATE (2023). [Videojuego].

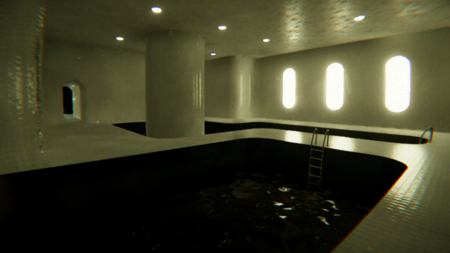

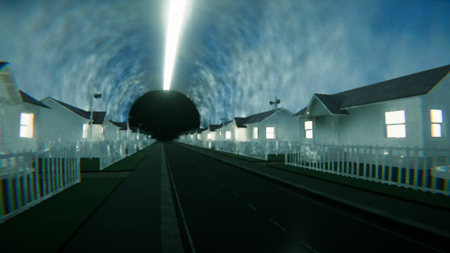

Marc Augé, al hablar de los «no lugares», señala cómo los espacios de la hipermodernidad anulan la experiencia subjetiva y dificultan todo arraigo, generando territorios de tránsito donde la identidad se diluye (Augé, 1992/2000). En estos entornos, la angustia no proviene del evento. Ella se instala en la espera tensa, latente, agazapada, ante cualquier mínima desviación en lo que parece inmutable. Este tipo de espacialidad compromete al individuo a una vigilancia permanente, que no se interrumpe ni siquiera durante sus supuestos momentos de descanso, pues el trabajo ya no concluye; se prolonga subrepticiamente en la interioridad del sujeto, que reproduce su lógica incluso en el ocio, en la pausa, en la intimidad. De forma similar, Pools introduce, tras una secuencia laberíntica, un espacio abierto en el que se alza, bajo una cúpula que simula un cielo azul, la imagen estandarizada de un hogar. Se trata de una recompensa simbólica: la ilusión de haber alcanzado el bienestar tras un recorrido correcto. Una utopía domesticada que remite al imaginario del «sueño americano», pero donde el confort no representa la libertad, tan solo una estrategia más del sistema. Ese descanso acotado, ofrecido como retribución por la obediencia, opera como herramienta de control (Han, 2015). No representa una fuga real; se trata más bien de una pausa institucionalizada que permite reanudar el desgaste. El hogar deja de ser una promesa de liberación y se convierte en una escenografía cuidadosamente diseñada para contener el malestar. Incluso el aire que se respira en este refugio está regulado, normado, ofrecido como único alivio legítimo dentro de una estructura que lo ha hecho necesario (Figuras 5 y 6).

Captura de Pools

Fuente: Pools, por Tensori (2024). [Videojuego].

Captura de Pools

Fuente: Pools, por Tensori (2024). [Videojuego].

Las lógicas del capitalismo contemporáneo no solo han redefinido nuestros objetos de deseo; también han transformado las propias formas en que deseamos. De los antiguos ideales de grandeza se ha transitado hacia la ensoñación de un refugio discreto: una vivienda prefabricada, pulcra, reducida, suspendida bajo una cúpula de cielo despejado. Esta reconfiguración del paraíso ya no se vincula con la expansión, sino con el repliegue, una retirada higienizada tras el desgaste emocional de lo cotidiano. Se trata de una calma manufacturada, la imagen de una salvación individual ante el colapso colectivo. Sin embargo, esta apariencia de bienestar despierta una desconfianza intuitiva: su pulido formalismo hace evidente una irrealidad subyacente, como señalan ficciones como Tiempo desarticulado (1959/1988) de Philip K. Dick o Vivarium (2019) de Lorcan Finnegan, donde los protagonistas, atrapados en simulacros de lo ideal, terminan por visibilizar las grietas del sistema y resistirse a las ataduras de ese «mundo feliz» que promete plenitud a cambio de obediencia. Tales entornos, lejos de sostener el ideal, encarnan su propio fracaso y denuncian la fragilidad del sueño capitalista.

La ciencia ficción de los años 70 anticipaba distopías construidas desde la asepsia. En la adaptación cinematográfica de la novela de Arthur C. Clarke, 2001: Una odisea del espacio (1979), Stanley Kubrick ya especulaba sobre un porvenir dominado por la limpieza como valor supremo. Sin embargo, dicha pulcritud no garantiza consuelo: al contrario, intensifica la sensación de extrañamiento. En este contexto, la asepsia no se asocia al cuidado, más concretamente a la erradicación de lo humano. Implica un sistema capaz de anular todo aquello que desestabilice sus órdenes programadas. Así lo ejemplifica Hal 9000, cuya lógica de contingencia prioriza la preservación del protocolo sobre la vida misma. En este contexto, el descanso deja de ser concebido como un derecho fundamental para convertirse en una mercancía estetizada. El sistema lo concede, lo esteriliza y lo encapsula, hasta vaciarlo de contenido. Tal reposo no es más que una tregua domesticada, fugaz, que en última instancia reproduce la misma exigencia de consumo y rendimiento. Lejos de ser una pausa real, se integra como una instancia más del circuito perpetuo de productividad que mantiene en marcha la maquinaria devoradora.

3 Dulces sueños, sistema…

Estas formas de dominación encuentran eco en lo que Shoshana Zuboff define como capitalismo de la vigilancia: un régimen económico y social que se nutre de nuestros datos y los utiliza para modelar nuestras decisiones futuras, reduciendo al mínimo cualquier margen de espontaneidad o error (Zuboff, 2020). El videojuego, en este sentido, se convierte en el escenario perfecto para dramatizar esta nueva forma de poder; su estructura condensa la lógica de sistemas que observan, aprenden y se adaptan en tiempo real a partir de nuestras desviaciones. En Arquitectura de rayos X (2019/2021), Beatriz Colomina establece un paralelismo entre el desarrollo de la máquina de rayos X y la transparencia arquitectónica moderna. La posibilidad de escanear el cuerpo para hacer visible lo oculto se traslada al ámbito construido: los espacios se exponen, se diagnostican, abandonan su privacidad para volverse legibles; la arquitectura se transforma en una tecnología de observación clínica (Colomina, 2019/2021). Desde esta tesitura, los entornos digitales actúan como dispositivos de inspección: el jugador ya no es solo un agente que explora, sino un objeto examinado. Se convierte en anomalía, en el síntoma dentro de una estructura que opera como cuarentena. Cada acción se vuelve un indicio, cada fallo perceptivo una señal de alarma. La interfaz, aparentemente neutra, funciona como lente diagnóstica que escudriña cualquier desviación del comportamiento esperado. Como un cuerpo atravesado por radiación, el transeúnte es deconstruido en tiempo real por una mirada que ignora el deseo y privilegia la corrección del sistema. Así, el acto de jugar adopta los rasgos de una prueba clínica, donde lo lúdico queda subordinado al escrutinio de una inteligencia orientada al control más que al entretenimiento.

En línea con lo expuesto, Hypnospace Outlaw sitúa al jugador en el rol de moderador dentro de un internet onírico y fragmentado, donde su tarea consiste en identificar y sancionar las conductas desviadas de la comunidad digitalizada. Esta labor de patrullaje encarna la lógica de la hiperregulación contemporánea, a la par que muestra un imaginario saturado de referencias a los inicios de la red: una colisión de publicidad estridente, el muzak de los anuncios de madrugada y cultura pop reciclada. Ese paisaje afectivo remite a un pasado idealizado, que el sistema recompone como mercancía emocional. Lo que en apariencia podría leerse como un archivo nostálgico, aparece más bien como una estrategia de captura: un dispositivo que convierte la incomodidad en un recuerdo maleable, insinuando al usuario que, en algún momento, el sistema fue placentero, y que el alivio sigue estando en el consumo. Esta dinámica se vincula con los planteamientos de Jonathan Crary en 24/7. Capitalismo tardío y el fin del sueño (2013/2015), donde expone cómo el capitalismo actual disuelve las fronteras entre producción y reposo, extendiendo su dominio hasta los intersticios más íntimos de la vida: el sueño. En este régimen ininterrumpido, ya no hay noche, ni tregua; solo una iluminación perpetua que observa incluso los gestos de aparente desconexión (Crary, 2013/2015). Hypnospace Outlaw dramatiza esta distopía latente en la que el descanso se convierte en un terreno colonizado. El sueño —último reducto de lo improductivo— es aquí intervenido, instrumentalizado, transformado en una interfaz ya obsoleta. Lejos de prometer liberación, la experiencia revela los contornos de una época en la que incluso el subconsciente opera bajo vigilancia. Hypnospace Outlaw no solo evoca un internet desaparecido, sino que delata, con inquietante claridad, en qué se ha transformado: un dispositivo de captura sin interrupciones, incluso en los rincones que antes pertenecían al olvido (Figuras 7 y 8).

Captura de Hypnospace Outlaw

Fuente: Hypnospace Outlaw, por Tendershoot (2019). [Videojuego].

Captura de Hypnospace Outlaw

Fuente: Hypnospace Outlaw, por Tendershoot (2019). [Videojuego].

La estructura del juego en su totalidad puede leerse como una elegía al vaporwave: un estilo que desacelera la vorágine productiva para convertir los desechos del progreso en ruinas estéticas. Esta estrategia ralentiza el presente hasta volverlo contemplativo, estableciendo una utopía narcótica y encapsulada que transforma el desgaste en decorado. El descanso se presenta como una imposibilidad: detenerse implica dejar de producir y, por ende, perder relevancia dentro del flujo de estímulos que sostiene la experiencia digital. En este universo, soñar es obligatorio, pero siempre bajo el ritmo artificial de una cultura que ha mercantilizado incluso el insomnio. Valentina Tanni aborda esta lógica al analizar cómo los entornos virtuales erosionan las barreras entre lo tangible y lo simulado. En su visión, lo digital no es una vía de escape, pues resulta en un ambiente inestable que replantea nuestra percepción de lo real. La consistencia física se desdibuja, y con ella, nuestra capacidad de anclarnos al presente. Esta deriva se sostiene desde una nostalgia estetizada, una emoción que, en lugar de habilitar nuevas posibilidades, funciona como un dique frente al cambio. Lejos de operar como motor de transformación, la melancolía digital se instala como un bucle afectivo: una zona de confort donde lo ya vivido se convierte en refugio frente al vértigo del futuro (Tanni, 2024). En este estado, la nostalgia deja de ofrecer emancipación y se convierte en una fuerza que atrapa; en lugar de generar impulso, paraliza, funcionando como el mecanismo ideal para inmovilizar a una sociedad que persiste en soñar con la fuga, aunque rehúye el despertar (Fisher, 2021/2024).

La nostalgia, según plantea Zygmunt Bauman en Retrotopía (2017), ha dejado de ser una emoción pasajera para consolidarse como una patología estructural de la modernidad tardía. El deseo de retorno ha dejado de ser simple añoranza y se constituye como una operación simbólica que idealiza el pasado como refugio frente al caos del presente (Bauman, 2017). En tiempos marcados por la velocidad y la incertidumbre, este anhelo se convierte en un salvavidas afectivo: una fantasía de estabilidad proyectada sobre ruinas reconocibles (Virilio, 1999). Lo virtual, desde esta perspectiva, funciona como una suerte de escombro emocional, donde el deseo de regresar se encuentra con la devastación de aquello que nunca fue tan perfecto como recordamos. La herida de la época se desvela justo en dicha coyuntura: el pasado como promesa inalcanzable. Gary Cross teoriza sobre tal idea al describir la nostalgia contemporánea como un producto empacado para el consumo. El acto de recordar ha sido reemplazado por la reproducción de una sensación desprovista de espesor, por una experiencia estandarizada y programada para desencadenar una reacción emocional inmediata, aunque vacía (Cross, 2015).

En las propuestas, los entornos digitales no buscan representar fielmente lo cotidiano. En su lugar, ofrecen una puesta en escena deteriorada, un entramado creado para activar memorias vacías de contenido. Estos espacios replican las formas del pasado desprovistas de su esencia, generando una experiencia de familiaridad, pero exenta de provecho. Lo que se juega aquí no es la recuperación de una época, es el simulacro de su pérdida. El jugador no revive un recuerdo; lo atraviesa como un espectador de su derrumbe, sustituyendo cualquier celebración de lo vivido por un enfrentamiento con su ausencia. El viaje se transforma así en duelo con lo irrecuperable, revelando que ese pasado anhelado tal vez nunca existió más allá de la maquinaria del deseo capitalista. En este sentido, la nostalgia deja de funcionar como cura y se presenta como síntoma: una cápsula emotiva diseñada para aplacar el dolor del presente sin interpelarlo.

4 Conclusiones

Las propuestas analizadas en estos videojuegos desestabilizan la percepción del jugador. Tal como sucede en estos paisajes digitales, la vida cotidiana se despliega en territorios de desconcierto, donde los lugares que habitamos pierden todo sentido. El espacio, en su función simbólica, se convierte en uno de los mecanismos de control más poderosos de la contemporaneidad; actúa como un aparato que ordena nuestras rutinas, emociones y cuerpos. En esta era, el sistema ha perfeccionado sus formas de dominación, infiltrándose incluso en los momentos destinados al ocio. Los deseos ya no se originan en el individuo, se moldean por el capitalismo, donde el descanso se transforma en una forma de vigilancia estetizada, donde la melancolía por lo perdido se mezcla con una versión dulcificada de la historia, la del capitalismo mismo. Los escenarios propuestos no representan exclusivamente el colapso de un sistema estructural, pues encarnan, a través de sus propuestas estéticas y narrativas, un tránsito hacia la expresión de una violencia más sutil y desmaterializada. En dichos mundos, la nostalgia se convierte en un producto más, al servicio del consumo rápido, despojada de su carga histórica. La memoria se transforma en un bien intercambiable, embellecido hasta la extenuación, y el pasado deja de ser celebrado para ser consumido.

Simultáneamente, asistimos a la desaparición del régimen laboral tradicional. El trabajo no se disuelve, se diluye en cada rincón de nuestra existencia, invadiendo cada recoveco. La sociedad está infectada por una septicemia emocional, donde el afecto se transforma en una moneda más dentro del intercambio capitalista. Esta afección erosiona la empatía y las conexiones humanas, y convierte al sujeto precario en una figura espectral. Ya no se trata solo de explotación, sino de omisión y silencio, como si su presencia fuera imperceptible para las instituciones que antes ofrecían contención. La forma de ghosting institucional se manifiesta como el síntoma final de un sistema en decadencia: no hay confrontación, despido ni ruptura. Lo que ocurre es una desaparición; una indiferencia estructural convierte al trabajador en un residuo invisible. Sin embargo, esta condición translúcida abre una grieta, un lugar ambiguo desde donde puede observarse lo que está más allá del foco. Ese margen de indeterminación habilita la posibilidad de imaginar nuevas formas de resistencia no convencionales que subviertan las prácticas del poder.

Sería así como Herman Melville anticiparía tal dinámica sistémica en Bartleby, el escribiente (1856/1985), un relato bastamente profético donde el ejercicio axial que practica la obra consiste en la negación de cualquier tarea que no se asuma dentro de las responsabilidades pertinentes del protagonista sirviéndose del pretexto «preferiría no hacerlo», sentencia que lleva a Bartleby a apropiarse del mismo espacio de trabajo en el que está sumido hasta llevarlo a la ruina, imagen que es símbolo de resistencia por omisión, así como por acción política, pero que de igual manera conlleva la lectura de la productividad latente del capitalismo de la que el propio Bartleby no logra zafarse, asumiendo que realmente es más fácil imaginar cualquier otro desenlace de colapso que el fin de este sistema. Las obras estudiadas no solo narran una caída, la encarnan, la representan como un gesto crítico, aunque las conclusiones aguardarían impacientes su formalización desde la ficción, pues la desobediencia puede percibirse todavía ligada a las formas del capital. Por ello, la pluralidad de situaciones que hallamos contenidas en las experiencias jueguísticas aquí reunidas, sumada a la rica maniobrabilidad que desplegamos como jugadores dentro del medio específico del videojuego, desvela que todavía quedan futuros por escribirse y testimonios desde los que seguir especulando sobre la noción de sublevación.

El terror que se plantea no se alimenta de lo visible o de lo monstruoso; surge del encuentro con la nada, cuya neutralidad refleja nuestras propias fisuras. Estos videojuegos, al mismo tiempo que presentan un reto mecánico, invitan a una reflexión profunda sobre el espacio y su poder formativo: cómo los entornos construyen significado o lo desmoronan, afectando nuestra comprensión del mundo, del tiempo y de nosotros mismos. Cuando el ambiente se vuelve disfuncional, cuando pierde su anclaje, el malestar se derrama sobre lo cotidiano. La amenaza es una vigilancia ambiental que no reprime, pero que nos desorienta, instrumentalizada por la envolvente melancolía estructural; porsiemprizada, generada artificialmente para ser explotada y producida en cadena. Una falta de cierre, por tanto, supone una clausura de las emociones asociadas a la finalización de ese algo y al declive de las posibilidades (Tanner, 2024). Nos enfrentamos a una rutina interminable, repitiendo los gestos del trabajo incluso durante el descanso.

5 Contribución de autoría

Adrián Porcel: conceptualización, investigación, metodología, redacción, revisión y edición.

Rosa García: conceptualización, investigación, metodología, redacción, revisión y edición.