Estallido académico del levantamiento social en Chile (2019-2022): abordajes desde el campo de la memoria

Academic outbreak of social uprising in Chile (2019-2022): approaches from the field of memory

- Margarita María Vélez-Maya

- Isabel Piper Shafir

- Jose Flores Cárdenas

- Palabras clave:

- Memoria colectiva

- Movimientos sociales

- Revisión sistemática

- Keywords:

- Collective memory

- Social movements

- Systematic review

1 Introducción

Desde el 18 de octubre de 2019, Chile vivió un levantamiento social sin precedentes en la historia del país que se extendió hasta marzo del 2020 (en adelante LS-18O). Miles de personas salieron a las calles protestando contra la precarización de la vida y vinculando sus demandas con memorias referidas al pasado reciente del país. Desde su inicio, la academia se convirtió en un actor relevante para el estudio, reflexión y análisis de dicho proceso. Podría considerarse que, junto con el gran estallido de formas de organización, repertorios de acción y sujetos movilizados, se produjo un estallido académico1, en el que diversos grupos de investigación y universidades del país se volcaron al estudio de este fenómeno.

En los tres años posteriores al levantamiento se publicó un gran volumen de trabajos académicos. Con el fin de aportar al cumplimiento de los objetivos de la investigación Memorias Colectivas y Prácticas de Resistencia en el Levantamiento Social 2019, hicimos una revisión sistemática de la literatura de las ciencias sociales sobre el tema. Estableciendo como límites temporales desde octubre del 2019 hasta octubre del 2022, buscamos identificar las características de esa producción y determinar qué lugar ocupa el pasado en ella y qué vínculos se establecen con el campo de la memoria colectiva.

Entendemos la memoria colectiva como un proceso mediante el cual los seres humanos dotamos de sentido al pasado desde las condiciones del presente (Halbwachs, 2004; Piper et al., 2013; Vázquez, 2001). Es una práctica social que se desarrolla en contextos sociales y políticos específicos, y que produce sujetos, imaginarios y relaciones (Middleton y Edwards, 1992; Piper et al., 2013). Desde esta perspectiva, la memoria se configura a través de una red de relaciones, significados y afectos, donde diversos sujetos pujan para que determinadas versiones del pasado sean legitimadas por parte de una sociedad (Jelin, 2017). Consideramos que las producciones de memoria que realizan sujetos fuera de la institucionalidad también son parte de las disputas de la memoria (Jelin, 2017; Arboleda-Ariza y Prosser, 2021), aunque, en determinados momentos, estas sean menos visibles o tengan una menor circulación en el espacio público. Por lo tanto, toda práctica de memoria está siempre en diálogo con los discursos de memoria que circulan en un determinado entramado social, por lo que tanto memorias hegemónicas como memorias resistentes dialogan, interpretándose y re-interpretándose de diversas maneras.

En nuestra investigación empleamos el término levantamiento social para referirnos a las masivas manifestaciones que se desarrollaron en todo Chile desde octubre del 2019. Retomando las ideas de Georges Didi-Huberman (2016, 2017) y Judith Butler (2016), lo entendemos como un proceso de impugnación pública de las condiciones de vida a través de diversas fuerzas movilizadas, que ejercen diferentes formas de resistencia. Sin embargo, este es nombrado de distintas maneras y no hay consenso sobre ello en la literatura, por lo que en la búsqueda hemos utilizado diversos términos, tales como levantamiento social, estallido social, revuelta social y protestas, entre otros.

Para este estudio realizamos una revisión sistemática exploratoria (Arksey y O’Malley, 2005; Heyn et al., 2019) en las bases de datos WOS, SCOPUS, Redalyc y Google Schoalr, seleccionando 65 artículos, que fueron sometidos a un análisis de contenido temático. En el primer apartado describimos la metodología empleada, cómo se construyó el corpus y el análisis realizado. El segundo apartado, que expone los resultados del análisis, se organiza de la siguiente manera: primero se presentan los trabajos que ofrecen caracterizaciones en torno a hitos, prácticas y actores/as que forman parte de la revuelta social; luego se presentan los trabajos que ofrecen análisis explicativos y comprensivos en torno al levantamiento, para luego discutir el papel de la memoria en los textos. Finalmente, desarrollamos algunas conclusiones en torno al “estallido académico” en torno al levantamiento social en Chile, así como el lugar del pasado en ella.

2 Metodología

El estudio reúne la investigación sobre el LS-18O en Chile mediante un proceso sistemático, riguroso y replicable (Sobrido y Rumbo-Prieto, 2018). Utilizamos una metodología de revisión sistemática exploratoria que permitió rastrear la literatura académica del tema, reconociendo sus brechas, características y principales líneas analíticas (Arksey y O’Malley, 2005; Heyn et al., 2019). A su vez, permitió mapear la literatura producida en el periodo seleccionado —octubre 2019 a octubre 2022—, explorando sus principales contenidos. Nos orientamos por la propuesta de Hillary Arksey y Lisa O’Malley (2005) para revisiones exploratorias siguiendo cuatro etapas: definición de la pregunta de investigación y descriptores; selección de las bases de datos y definición de criterios de inclusión; identificación y selección de estudios relevantes; y análisis del contenido del material seleccionado.

2.1 Etapa 1. Definición de la pregunta de investigación y descriptores de búsqueda

Las preguntas que guiaron esta revisión son ¿qué producción académica se ha generado en torno al LS-18O en Chile en los tres años posteriores a su inicio —18 de octubre de 2019 hasta 18 de octubre de 2022— y ¿qué lugar ocupa la memoria en esta producción académica? Seleccionamos un conjunto exhaustivo de descriptores para la búsqueda a partir de las diferentes formas de denominación (ver tabla 1).

| Descriptores | Descriptors |

|---|---|

| Levantamiento social / levantamiento en Chile | Social uprising / Uprising in Chile |

| Levantamiento ciudadano | Citizen uprising |

| Revuelta social | Social revolt |

| Estallido Social | Social outburst |

| Revolución chilena | Chilean revolution |

| Protestas en Chile en 2019 / O18 | Chile protests 2019 /O18 |

| Primavera rebelde | Rebellious spring |

Tabla 1

Descriptores de búsqueda

2.2 Etapa 2. Selección de las bases de datos y definición de criterios de inclusión

Seleccionamos las bases de datos WOS y SCOPUS por su amplia cobertura en literatura científica y porque recogen la producción de revistas de alto impacto. Se incluyó REDALYC por enfocarse en la literatura académica en América Latina, permitiendo acceder a mayor amplitud de producción local y regional. Por último, incluimos Google Académico ampliando la exhaustividad de la revisión.

Los criterios de inclusión utilizados son:

- Años de publicación: 18 de octubre de 2019 - 18 de octubre de 2022

- Localización del proceso analizado: artículos referidos al levantamiento social del en Chile

- Disciplina: ciencias sociales y humanidades

- Idioma: español e inglés

- Formato: publicaciones en formato de artículo

2.3 Etapa 3. Búsqueda de estudios relevantes y etapa de revisión

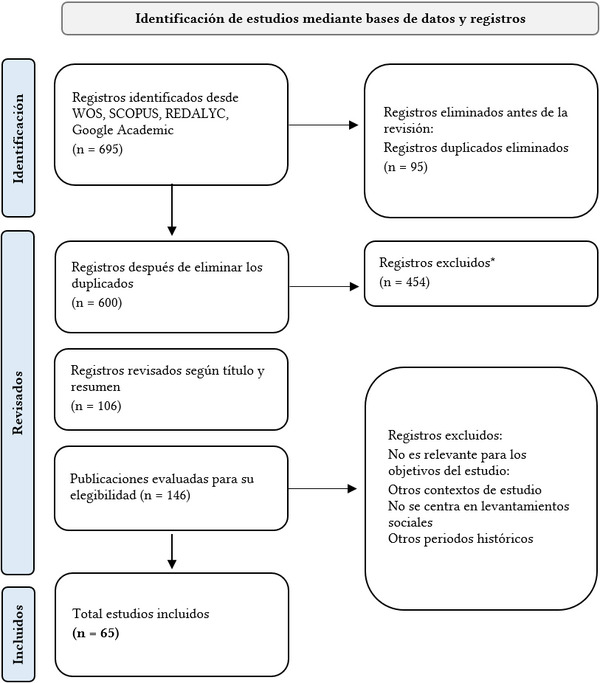

La búsqueda se realizó utilizando diversas combinaciones de términos y conectores en inglés y español, como: (“Social uprising” OR “uprising” OR “ social revolt” OR “outburst” OR “Protest” OR “Rebellious spring” OR “Citizen uprising”) AND (chile) AND (2019); (“Levantamiento” OR “Revuelta” OR “Estallido” OR “Revolución” OR “Protestas”) AND (Chile) AND (2019). Encontramos 695 artículos que fueron descargados y almacenados con el software Zotero. Se eliminaron 95 artículos duplicados.

Se construyó una base de datos con los 600 artículos restantes, revisando sus títulos y resumen, excluyendo 454 artículos que no cumplían con los criterios de inclusión. El corpus para revisión completa quedó conformado por 146 artículos. Luego se excluyeron aquellos textos cuyo contenido escapa a los objetivos de la investigación en la que se enmarca la revisión. Los criterios para descartar artículos fueron: a). Referirse a procesos de levantamiento social, revuelta o protestas en otros países, o momentos históricos distintos del segundo semestre 2019 y no plantean una relación con el caso chileno estudiado. b). Abordar procesos de organización no vinculados con el levantamiento social del 2019. c). Referirse a movilizaciones, protestas y acciones colectivas en Chile en otros momentos históricos, tales como las estudiantiles de 2011, territoriales en el sur del país, feminista de 2018, etc. En la figura 1 se presenta el diagrama de flujo del proceso.

Figura 1

Procedimiento y etapas de revisión.

** Se aplicaron criterios de inclusión/exclusión a la revisión de título y resumen.

2.4 Etapa 4. Construcción del corpus y proceso de análisis

Luego de la selección se obtuvo una base de datos conformada por 65 registros, Se leyeron los textos completos, tematizados con el software de análisis Atlas.ti a partir de una codificación emergente de acuerdo a las siguientes categorías: Contexto y caracterizaciones del levantamiento social en Chile, Elementos para comprender el levantamiento, y Abordajes desde una perspectiva de la memoria colectiva.

3 Resultados

3.1 Contexto y caracterizaciones del levantamiento social en Chile

3.1.1 Hitos de la revuelta según la academia

Los trabajos analizados muestran un amplio interés por contextualizar y caracterizar el LS-18O en Chile. Se enfatizan hitos del período, como eventos ocurridos en la Plaza de la Dignidad de Santiago, las protestas, las poblaciones y diversas regiones del país, las respuestas estatales y gubernamentales a este proceso, así como los abordajes mediáticos del mismo. (Cárdenas et al., 2022; Ganter y Zarzuri, 2020; Marchant, 2020). La literatura revisada destaca como antecedentes inmediatos al levantamiento el aumento de tarifas del metro y el llamado de estudiantes secundarios/as a evadir su pago (Paredes, 2021). Las evasiones provocaron enfrentamientos entre estudiantes y policías, con una fuerte represión que llevó a un levantamiento ciudadano sin precedentes el 18 de octubre de 2019 (Márquez, 2020; Paredes, 2021). Los enfrentamientos en distintas ciudades llevaron al establecimiento del estado de emergencia y al despliegue de fuerzas militares. El 20 de ese mes, el presidente Sebastián Piñera manifestó estar “en guerra contra un enemigo poderoso” (Ansaldi y Pardo-Vergara, 2020; Navarro y Tromben 2019; Somma et al., 2020; Valenzuela-Valenzuela y Cartes-Velásquez, 2020).

La marcha del viernes 25 de octubre de 2019 — conocida como “la mayor protesta de Chile” — es reconocida como un hito fundamental del levantamiento. Según Octavio Ansaldi y María Pardo-Vergara (2020), esta marcha contó con una convocatoria amplia, transversal y sin dirigentes, convirtiéndose en la manifestación más multitudinaria de la historia reciente del país. Sus imágenes aéreas y el eslogan “No estamos en guerra” son, para estas autoras, símbolo de la unidad del levantamiento. Este hito es señalado como productor de la práctica semanal de manifestarse cada viernes en la “Plaza de la Dignidad”2 (Ansaldi y Pardo-Vergara, 2020).

El trabajo de Sebastián Osorio y Diego Velásquez (2021) analiza la huelga general que se desarrolla el 12 de noviembre, y que fue convocada por el Comité de Huelga Nacional, integrado por organizaciones sindicales representativas de diversos escenarios laborales chilenos. Describe el amplio despliegue de recursos que puso en juego el poder sindical, logrando la huelga más exitosa desde el retorno a la democracia, por la incorporación masiva de sindicatos, la cantidad de trabajadores/as que se adhieren y la diversidad de ramas de actividades involucradas. Se produjeron interrupciones parciales y totales de la jornada laboral en amplios sectores, generando un importante impacto económico. Según este estudio, la huelga provocó un cambio discursivo en el presidente, forzándolo a negociar con la oposición. Esto se vio plasmado en el llamado que se realizó esa misma noche a un “Gran Acuerdo por la Paz, la Justicia y una Nueva Constitución”.

Días después de la huelga general —el 15 de noviembre— el “Acuerdo por la paz y la nueva constitución” fue suscrito por una gran mayoría de las fuerzas políticas movilizando una salida institucional al levantamiento ciudadano. Según Juan Pablo Paredes (2021), esto mostró la distancia entre la clase política y la sociedad movilizada. El acuerdo incluyó un llamado a la paz, refiriéndose al cese de las protestas y movilizaciones, aunque esto no implicó el fin del uso de la fuerza por parte de la policía (Paredes, 2021; Somma et al., 2020), produciendo una reducción de la masividad de las movilizaciones (Somma et al., 2020) pues diversos actores/as y colectivos se centraron en el proceso constituyente, considerándolo una oportunidad para una nueva constitución que recogería las demandas sociales y reemplazaría la constitución de Pinochet. Otros sectores sociales no se unieron al proceso, al considerarlo una continuación del orden existente (Couso, 2021).

La literatura presta especial atención a las violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas militares y policiales (Llanos, 2021), examinando tanto la represión como su impacto diferencial en ciertos actores/as (Durán y Vetö Honorato, 2021; Soto y Hernández, 2022). Hillary Hiner et al. (2022) cuestionan las promesas del “Nunca más” y los mecanismos de justicia transicional en Chile, señalando el incumplimiento de las “garantías de no repetición”. Esto evidencia la falta de políticas públicas efectivas para la reparación y prevención, y la necesidad de promover el respeto a los derechos humanos. Hillary Hiner et al. (2022) destacan cómo mujeres jóvenes y personas LGTBIQ+ han desarrollado formas innovadoras de justicia transicional a través de acciones artísticas y performativas desde espacios locales y periféricos.

3.1.2 Actores y prácticas en el levantamiento social

Las preguntas sobre los actores movilizados, sus motivaciones, demandas, e influencias mutuas son comunes en la literatura, en esta hay trabajos sobre el movimiento sindical (Osorio y Velásquez, 2021); grupos evangélicos (Bahamondes et al., 2021); niños/as (Palma et al., 2022); y el papel de las fuerzas de orden y seguridad (Ansaldi y Pardo-Vergara, 2020).

Por otro lado, algunos trabajos abordan los colectivos feministas y de diversidad sexual, sus demandas y reivindicaciones, especialmente la denuncia de la violencia contra mujeres, niñas y disidencias, y a la violencia estructural de instituciones como el Estado y las universidades (Hiner et al., 2022; Llanos, 2021; Pinto Veas y Bello, 2022; Serafini, 2020; Silva, 2021; Soto y Hernández, 2022). Se destaca el uso del arte como forma de acción política y el activismo como práctica creativa, Serafini (2020) y Hiner et al. (2022) analizan la performance “Un violador en tu camino” concebida por el colectivo feminista Las Tesis, mostrando que se constituyó en una acción de actuación poderosa y prefigurativa que denuncia las violencias estructurales del sistema heteropatriarcal (Serafini, 2020).

Se ofrecen análisis respecto a la centralidad que adquieren los colectivos artísticos y las expresiones culturales como formas de resistencia, como performances, grafitis, fotografías, música, poesía y múltiples expresiones de arte callejero (Bulo, 2021; Cortés, 2021; López y Bermúdez, 2021; Márquez, 2020; Martin y Tapia, 2021; Paredes, 2021; Pérez, 2021; Peters, 2020; Soto et al., 2022; Videla, 2021) También se estudian activismos artísticos y culturales (Barros, 2021; Clark, 2022; Cobos, 2021; Vásquez-Bustos, 2022). Destacan el potencial transformador de las prácticas simbólicas usadas en espacios públicos y también en espacios digitales, desafiando las fronteras entre saberes artísticos, mediáticos y populares, y articulando disciplinas, materialidades y soportes (Barros, 2021).

A su vez, se analiza la iconografía del LS-18O y diversas expresiones artísticas en tanto soporte de las demandas y lugares de enunciación (Bauerle, 2019; Márquez y Reyes, 2022, Pinto y Bello, 2022). En el análisis del perro Matapacos, reconocido como un símbolo de lucha en las protestas sociales y símbolo de resistencia contra la represión del Estado (Lopes y Cavada, 2020), se retoma el concepto de “quiltro” en su potencial cuestionador de las categorías hegemónicas y reivindicación de cierta forma de estar en sociedad. Para la autora, mientras imágenes del poder hegemónico como “Pedro de Valdivia o Diego Portales” son destruidas y derribadas, el Perro Matapacos se erige como símbolo del “pueblo”.

Destaca el interés por la participación de jóvenes y del movimiento estudiantil en LS-18O (Badilla, 2019; Pavlic, 2021). Pablo Santibáñez-Rodríguez (2022), Rodrigo Ganter y Raul Zarzuri (2020) y Guillermo Rivera-Aguilera et al. (2021) coinciden en el análisis del papel de estudiantes secundarios/as y universitarios/as, mostrando la emergencia de nuevas subjetividades políticas generacionales que demandan transformaciones al modelo económico, cambios en el sistema político e impugnan los modos de gestión de la vida. Para Ganter y Zarzuri (2020), esto lo hacen a través de acciones directas y acción colectiva callejera con fuerte componente simbólico y comunicacional. Pablo Santibáñez-Rodríguez (2022) sostiene que las nuevas subjetividades políticas, representadas en el movimiento estudiantil, se han solidificado con el tiempo, a partir de sus trayectorias de acción colectiva. El LS-18O les posibilitó movilizar recursos, sentidos y formas de relacionarse para la acción política, estrategias aprendidas en el tiempo y trayectoria del movimiento estudiantil. Recursos como el uso de tecnologías para fines políticos y el desarrollo de la discusión política en espacios asamblearios, posibilitaron promover “el espíritu transformador, y dar una salida micropolítica a la crisis en la imaginación política institucional” (p. 188). Bernardita Llanos (2021) argumenta que LS-18O no puede entenderse sin considerar las movilizaciones estudiantiles previas, así como sus conexiones con movimientos feministas y colectivos artísticos. Mientras que Indira Palacios-Valladares (2020) argumenta que las movilizaciones del levantamiento no tuvieron un impacto significativo en el movimiento estudiantil, su estructura organizativa, estrategias de acción e identidad.

Los textos que abordan el papel de los medios de comunicación, tecnologías digitales y redes sociales en el LS-18O pueden agruparse en tres tipos: Los primeros estudian el papel de los medios hegemónicos en la construcción de representaciones del LS-18O (Bonner y Dammert, 2022; Ivanova y Almendras, 2021). A partir del trabajo con medios impresos (Ivanova y Almendras, 2021), páginas web, google news o youtube (Pérez Bernardes De Moraes et al., 2022; Riffo-Pavón et al., 2021; Tagle et al., 2022), se analiza su influencia en el debate público y en la construcción de representaciones. Para Anna Ivanova y Jorge Jocelin Almendras (2021), mientras El Mercurio cubre la agenda del gobierno y sus acciones diarias, La Tercera y Publimetro informan los acontecimientos y explican sus causas, sin que ninguno problematice la violencia policial.

Un segundo grupo de trabajos se centra en medios alternativos como fuentes de información privilegiada durante el LS-18O. Juan Pablo Luna, Sergio Toro y Sebastián Valenzuela (2022) hacen un análisis longitudinal de la difusión de noticias en redes sociales, encontrando que aquellas provenientes de medios alternativos fueron más estables y duraderas que las de medios hegemónicos. Su explicación es que, producto de un cambio en el ecosistema mediático a partir del LS-18O, los medios alternativos adquieren relevancia al mostrar información que no circula en medios convencionales, consolidando la idea de que estos mostraban “la realidad” frente a un sistema mediático alineado con las narrativas oficiales.

Un tercer tipo de trabajos aborda el uso de tecnologías digitales y redes sociales en la organización y participación política, el cuidado mutuo y las resistencias (Jiménez, 2021; Scherman y Rivera, 2021). Víctor Jiménez (2021) estudia cartografías digitales disidentes que —mapeando acontecimientos como protestas, violencia policial, asambleas, etc.— aportan al movimiento por su capacidad de identificar y georreferenciar la ocurrencia de estos eventos, posibilitando acciones de resguardo y cuidado, así como autoorganización, consolidación y reproducción de acciones colectivas.

Autores/as como Octavio Ansaldi y María Pardo-Vergara (2020) se refieren al papel de las Fuerzas de Orden y Seguridad como una institución altamente militarizada y centralizada, cuya estructura y prácticas han permanecido inalteradas desde la dictadura de Pinochet. Citando informes de organismos internacionales, Johanna Guala (2020) señala que las fuerzas de seguridad buscan dañar a los manifestantes para desalentar la protesta, incluso utilizando tortura y violencia sexual. Destaca el uso de armas y escopetas antidisturbios, abusos contra detenidos/as y sistemas de control internos deficientes que facilitan graves violaciones de los DDHH. A pesar de estas denuncias, el presidente Sebastián Piñera defiende el desempeño de las fuerzas de seguridad, enfocándose en la protección de la libertad y la propiedad privada, condenando incendios y saqueos dirigidos contra bancos, supermercados y farmacias, entre otros. (Ansaldi y Pardo-Vergara, 2020).

El análisis de los discursos de Sebastián Piñera durante el LS-18O muestra sus cambios según avanzan las protestas (Navarro y Tromben, 2019). Antes del estallido se enfatiza el liderazgo de Chile como nación próspera, luego se centra en respaldar las fuerzas de seguridad adoptando un tono de guerra hacia el espacio público, para finalmente abogar por un acuerdo para una nueva Constitución y derechos sociales. A diferencia de lo argumentado por algunos/as críticos/as, se sostiene que Piñera no mantuvo un discurso estático, sino que mostró coherencia y continuidad discursiva, adaptándose estratégicamente a la coyuntura y demostrando su conciencia sobre el poder de su discurso para crear realidad y articular lo político.

3.2 Elementos para comprender el levantamiento social

3.2.1 Modelo neoliberal: la prescripción de un rumbo para Chile y la explosión del malestar

Un grupo de trabajos muestra, de diversos modos, que el LS-18O emerge como respuesta al modelo neoliberal, su distribución inequitativa del poder y riquezas, así como los altos niveles de desigualdad y precarización de la vida (Alvear, 2020; Dulci y Sadivia, 2021; Márquez y Hoppe, 2021; Messineo, 2022; Ruiz y Cavieres, 2020; Salas et al., 2019). De acuerdo con este diagnóstico, diversas/os autoras/es analizan el proceso en clave diacrónica, coincidiendo en que la instauración y consolidación del orden económico y político actual ocurrió durante la dictadura de Pinochet con la Constitución de 1980 que sigue vigente. Para Roberto Pizarro (2020), la conservación del modelo que se constituyó en “la intransable letra de cambio para que la derecha, el empresariado y los militares aceptaran en 1989 el término de la dictadura de Pinochet” (p. 339), y llevó a los gobiernos postdictatoriales a conservar el núcleo del sistema económico, social y político, llegando incluso a fortalecer los pilares de la constitución de Pinochet.

La democracia posdictatorial chilena se caracterizó por un Estado autoritario (Dragnic, 2020), con fuerte reducción del gasto fiscal y limitación de derechos sociales básicos mediante la privatización de servicios públicos y recursos naturales (Hiner et al., 2021). La economía estatal subsidia el sector privado y se orienta hacia la exportación y al mercado de capitales. El mercado de trabajo impulsa la flexibilización y la competencia, quebrando la asociatividad colectiva y profundizando la individualización de las relaciones (Araujo, 2019). Estas desigualdades cerraron las expectativas de movilidad social y bienestar hasta alcanzar un punto de inflexión con el aumento de tarifas en octubre del 2019 (Somma et al., 2020). El LS-18O deviene, desde estas perspectivas, de una crisis del modelo y su legitimidad (Hiner et al., 2021).

Según Ricardo Sanín-Restrepo y Marinella Araujo (2020), para comprender las demandas del LS-18O, es necesario revisitar desde una matriz colonial la configuración de las relaciones de poder. Buscan identificar el hilo conductor de la dominación en Chile desde las élites raciales, la esclavitud colonial y la limpieza étnica que se actualizan bajo la constitución de 1980. Proponen trazar continuidades entre el colonialismo y la extracción, despojo, estratificación de la sociedad, concentración de la tierra, etc. que hoy se expresan bajo el modelo neoliberal. Oscar Gutiérrez (2020) coincide en la necesidad de trazar continuidades respecto a las respuestas bélicas del gobierno entendiéndolas como “síntoma del actuar de una clase política, y por abstracción de un Estado, que ante las coyunturas político-sociales del constructo nación chilena, históricamente siempre ha respondido con violencia” (Gutiérrez, 2020, p. 107). Para el autor, las respuestas del Estado han sido históricamente el ejercicio del bio-poder, dejando fuera diversas formas de pensamiento. Achille Mbembe, retomando el concepto de necropolítica, argumenta que ese ha sido el paradigma de Estado desde la transición a la democracia, haciéndose más visible al responder al levantamiento con una lógica punitiva de castigo a quienes protestan, buscando sostener el orden neoliberal.

Las demandas levantadas en las movilizaciones son vistas por los/las autores/as como demandas por la muerte del neoliberalismo, que implican la muerte de la constitución de 1980 (Leiva, 2020; Ruiz y Cavieres, 2020). Visto así, no es solo un cuestionamiento de las desigualdades del sistema, sino también como potencia para un nuevo modelo productivo fundado en equilibrios territoriales, sociales y medioambientales. Esto se creyó posible con una nueva constitución.

3.2.2 Crisis de legitimidad del sistema político y las trayectorias de acción colectiva

Otros elementos interrelacionados que se usan para explicar el LS-18O son, por un lado, la crisis de legitimidad del sistema político y la pérdida de confianza en los partidos tradicionales, y por otro, la creciente politización de la sociedad chilena con trayectorias de luchas diversas que ofrecen alternativas para la acción política (Arancibia, 2021; Borzutzky y Perry, 2021; Jiménez-Yañez, 2020; Morales, 2020; Pozzi et al., 2022). Para diversas/os autoras/es, en el LS-18O no solo estallan las demandas sociales insatisfechas en términos de salarios, pensiones, salud, transporte, etc., sino también la falta de confianza o desafección hacia el sistema político, considerado como incapaz de responder a esas demandas (Friz, 2021; González y Morán, 2020).

Cristóbal Friz (2021) emplea dos nociones para referirse a este proceso: “miedo a la política y odio a la democracia”. El primero es concebido como una desconfianza generalizada hacia la política, compartida por una mayoría y que se expresa en la baja participación en espacios del régimen político imperante, desconfianza hacia la clase política, rechazo a identificar demandas o posiciones dentro del espectro político tradicional, de izquierda o derecha, y una desafección respecto al régimen democrático, considerándolo, por ejemplo, un negocio de élites que comparten intereses económicos y corporativos. Este miedo a la política, expresa Friz (2021), se constituye en una herencia del régimen dictatorial sobre la democracia actual. El odio a la democracia, citando a Rancière, sería odio a la política misma, a la “organización secular y contingente del orden social” (p. 487) y en el caso chileno se asocia con los arreglos pactados por la clase política en la transición a la democracia y los gobiernos de la concertación, que implicaron la aceptación de la economía de mercado como modelo político y económico en un país con amplias desigualdades socioeconómicas.

González y Morán (2020) también explican las protestas por un problema de la representación política. Por un lado, la constante disminución de la participación y, por otro, la reducción de la identificación con la política. En la última década, la confianza en los partidos y en el Congreso también ha disminuido, alcanzando a los medios de comunicación, e instituciones como el ejército y la policía. Algunos/as autores relacionan este proceso con las emociones y afectividad política, asociándolos al LS-18O (Castro-Abril et al., 2021; Márquez y Hoppe, 2021). Para Rodrigo Asún et al. (2020), mientras que emociones displacenteras como la rabia, el enojo y el miedo, tienen un rol esencial en la emergencia de las protestas, las emociones placenteras como esperanza y felicidad, sostienen el proceso (Asún et al., 2020).

Según Somma (2021), el levantamiento posibilitó sacudir las “jaulas del poder económico y político de Chile” (p. 12). El poder disruptivo movilizado por multitudes interrumpió rutinas económicas y políticas, lo que llevó a las élites a aceptar cambiar la constitución y descentralizar el poder concentrado en élites políticas. Es decir, que la crisis de legitimidad del sistema político provocó un levantamiento que permitió mover las dinámicas de poder. Para Ganter y Zarzuri (2020), las movilizaciones muestran una transformación de la acción política, que deja de responder a las lógicas partidistas de derecha o izquierda y que establece una diferencia entre las élites y “los de abajo”. Se argumenta que, junto al debilitamiento de la representación política, en dos décadas de politización de la desigualdad y de las necesidades sociales de la ciudadanía, se han desarrollado y fortalecido formas diversas de acción colectiva (González y Morán, 2020).

3.2.3 Análisis en clave regional de la revuelta

Con una mirada regional de las protestas en América Latina iniciadas en 2019, se analizan las causas subyacentes y los escenarios de crisis derivados de ellas. Se argumenta que, tras la tercera ola democratizadora en América Latina, los estallidos sociales revelan la fragilidad institucional y la crisis de la democracia en varios países de la región. En diferentes países, las movilizaciones se originan en el descontento social por el estancamiento económico, la corrupción y la desigualdad (Barragán et al., 2020). Los modelos económicos regionales y la baja aprobación de los gobiernos han generado sociedades cada vez más críticas ante la desigualdad, provocando diversas olas de protestas en busca de políticas más igualitarias (Franklin, 2019, 2020; Fuentes, 2019; Gunturiz et al., 2022; Tagle et al., 2022).

Francesca Messineo (2022) y Camilo Díaz (2021) exploran la relación entre el transnacionalismo y movimientos sociales, entre globalización y movimientos sociales, y su impacto en el LS-18O chileno. Messineo (2022) analiza cómo las luchas locales se entrelazan con las globales, destacando la contribución de redes transfronterizas de activistas chilenos/as y extranjeros/as fuera de Chile, así como el papel de las tecnologías en la amplificación de la revuelta a escala supranacional. Díaz (2021), examina cómo objetos culturales como el K-pop, Pikachu y Spider-Man, símbolos de la historia popular de la globalización neoliberal, son reinterpretadas como herramientas del discurso activista neoliberal.

4 Discusión: el lugar de la memoria colectiva en los análisis en torno a la revuelta

Buscando exponer la relación que la literatura académica sobre el LS-18O establece entre este y el concepto de memoria colectiva, nos referiremos, en primer lugar, a los trabajos que emplean dicho término, aunque su análisis no dialogue con el campo de estudios ni desarrolle teóricamente esta categoría. Luego presentaremos textos que inscriben sus reflexiones en el campo de estudios de memoria colectiva, mostrando cómo se aborda esta relación. Citaremos textos a modo ilustrativo que han sido presentados en apartados precedentes. Los trabajos que caracterizan el LS-18O apelan al pasado (el del levantamiento) señalando hitos del proceso y construyendo a partir de ellos una narrativa memorial. Aunque no son formulados con el interés de dialogar con el campo de la memoria colectiva, podemos considerarlos soportes de memoria en tanto portadores de discursos de acontecimientos para su posterior interpretación y reinterpretación (Mendoza, 2024).

Entre los estudios de actores/as, demandas y prácticas en el LS-18O, encontramos abordajes que ofrecen una mirada diacrónica respecto a las trayectorias de lucha de movimientos sociales como el feminista, estudiantil, sindical y de artistas. Es el caso del trabajo de Llanos (2021), que ve en el mayo feminista del 2018 un hito que posibilita una expansión y complejización de demandas, así como la configuración de nuevas colectividades feministas relevantes en el LS-18O. En este grupo, son diversos los trabajos que emplean el concepto de memoria en algunos de sus apartados o como una categoría implícita. Es el caso de Ignacia Cortés (2021), al abordar la experiencia de colectivos culturales a partir de prácticas performativas desarrolladas por comunidades danzantes y músicos autodenominados “andinos”. Se analizan prácticas desarrolladas en el LS-18O por colectivos artísticos que inscriben sus luchas y demandas en memorias de otras luchas y prácticas desplegadas en el pasado.

Solo unos pocos, como los de Evelyn Palma et al. (2022) y Hiner et al. (2022), se formulan a partir del diálogo con el campo de estudios de la memoria colectiva, planteando sus análisis en clave de memorias y abordando teóricamente esta noción. Palma et al. (2022) analizan el LS-18O desde el testimonio de niños/as que escriben cartas durante el proceso, mostrando al testimonio como un dispositivo que posibilita la construcción de memorias de niños/as, articulando el presente del estallido —sus demandas y las violencias vividas— con la herencia de la dictadura, estableciendo así continuidades entre pasado y presente. Hiner et al. (2022) dialogan con dicho campo de estudios a partir de las críticas a los mecanismos de justicia transicional y políticas de memoria. Muestran cómo movimientos feministas y queer actuales integran memorias de la dictadura con sus luchas mediante performance o creación de espacios como círculos de mujeres, asambleas y ollas comunes. En ellas, se promueve el debate sobre la justicia feminista desde la construcción de memorias intergeneracionales. Ambos trabajos ofrecen alternativas y articulaciones novedosas en el campo de la memoria, desplazando la mirada hacia memorias construidas por posiciones de sujeto como niños/as o movimientos feministas y queer.

Los estudios que buscan comprender la emergencia y desarrollo del levantamiento social lo hacen con una mirada diacrónica respecto al devenir de las formas de hegemonía que sostienen las desigualdades por las cuales la ciudadanía se levanta, particularmente, respecto de la instalación y consolidación del modelo neoliberal en la dictadura civil-militar y la transición a la democracia; el desarrollo de una crisis de legitimidad del sistema político, la creciente desconfianza en las lógicas partidistas y en la democracia de consensos; la historicidad de procesos regionales o globales que dan forma a ciertas expresiones de poder y resistencia actuales y, por último, en las trayectorias de las luchas políticas y acciones colectivas que permiten comprender determinadas formaciones, prácticas y demandas que se expresan durante el LS-18O. Es decir, el pasado está presente en los análisis como clave comprensiva, desde la fijación de determinados acontecimientos, procesos, actores y prácticas del pasado, aunque no se enmarca dentro del campo de los estudios de la memoria colectiva.

Por último, hay textos que no han sido mencionados hasta ahora y que abordan el vínculo entre memoria e identidad nacional. Analizan desde diversas perspectivas intervenciones realizadas durante el LS-18O a monumentos históricos y materialidades patrimoniales en Chile (Aguilera y Badilla, 2022; Alvarado, 2021; Márquez y Hoppe, 2021; Martin y Tapia, 2021), así como el rediseño de símbolos patrios como la bandera (Benwell et al., 2021). Estas prácticas desafían y tensionan las memorias hegemónicas en torno al Estado-Nación. Al respecto, Mario Ferrada-Aguilar (2021) plantea que durante el LS-18O se produce un enfrentamiento discursivo entre instituciones tradicionales que representan el Estado y las luchas políticas. En el marco de estas disputas, los discursos de hegemonía cultural que encarnan los monumentos, son tensionados por discursos que han sido marginados por el sistema tradicional a través de memorias que impugnan y a la vez “exponen la erosión de la figura del Estado” (p. 51).

En la misma línea, Ivette Quezada y Claudio Alvarado (2020) analizan aquello que denominan como repertorios desmonumentalizadores, en los que el patrimonio colonial y los elementos de la planificación funcional de la ciudad neoliberal se ven enfrentados con una imaginación radical anticolonial por parte de los/as manifestantes. Recuperando miradas conceptuales de Silvia Rivera Cusicanqui, que sostienen que, vistas en su totalidad, estas acciones construyen una estética chi’xi debido a la capacidad de la construcción del mundo andino de yuxtaponer distintas temporalidades, usos y significados de forma simultánea y múltiple, lo cual es opuesto a la construcción tradicional del tiempo lineal y al orden funcional univoco de la ciudad colonial. Cristian Rojas y Juan Esteban Alvarado (2021) sostienen que estas acciones colectivas se realizan mediante un binomio entre la exaltación y la denigración de los monumentos, tensionando de esta manera lo que es entendido como patrimonial y debe resguardarse, ya que se observaron diferencias entre la mirada de sectores planificadores y los movilizados, creando, estos últimos, sus propios monumentos. Estos procesos de desmonumentalización, al derribar, saturar o sustituir monumentos dejan entrever las batallas por los imaginarios sobre “las Américas” (Alvarado y Quezada, 2021), en los que la monumentalidad de la narrativa de la nación y las posibilidades de sus recuerdos materializados en la ciudad son disputados por memorias colectivas producidas por los/as manifestantes.

Por su parte, Francisca Márquez y Álvaro Hoppe (2021) analizan “monumentos arruinados” en las calles, planteando que muros y monumentos se convierten en lienzos para expresar un malestar que interpela las narrativas de las élites, mientras demandan el fin del “modelo basado en el lucro y la desigualdad redistributiva” (p. 210). Esta es, según las autoras, la relevancia del escombro, pues posibilita disputar narrativas hegemónicas, en tanto “expresiones visibles de una memoria que se subleva contra el orden establecido en la sociedad del orden, la higiene y el capital” (p. 211). A su vez, Manuela Badilla y Carolina Aguilera (2021) describen las disputas por la memoria que se producen durante el LS-18O a través de los ataques a monumentos de derechos humanos por sectores de la derecha radical. Muestran cómo estas legitiman las violaciones a los DD. HH. del pasado y del presente desde una lógica de amigo-enemigo que aumenta la polarización y contribuye a limitar el reconocimiento de las diferencias. Por último, Mattew Benwell et al. (2021) se centran en analizar las intervenciones a la bandera chilena, particularmente la confección de una bandera negra, mostrando que no representa memorias de la desesperanza, sino reapropiación ciudadana del símbolo. Eso le confiere un potencial radical para socavar, provocar y protestar contra el Estado-Nación, y a la vez propone imaginaciones alternativas de la nación, inspiradas, por ejemplo, en iconografía mapuche a partir de nociones de comunidad, configurando sentidos en torno a una idea de un Chile plurinacional.

Estos textos presentados tensionan la idea de identidad nacional como entidad fija e inmutable, entendiéndose como atravesada por múltiples posiciones de sujetos y de vínculos (Brah, 2011). La idea de “memoria nacional” y de nación como individuos que comparten un origen, una historia y que reivindican un poder soberano garantizado por el Estado (Noiriel, 2018), es rebatida a través de estos análisis. Muestran cómo la intervención de monumentos y símbolos nacionales que históricamente han representado relatos hegemónicos de la nación, son reapropiados, transformados y resignificados, construyendo otras memorias de nación que da espacio a otros sujetos que han estado ausentes de las narrativas hegemónicas y planteando la imaginación de otras formas alternativas de Estado.

En su conjunto, el corpus analizado permite constatar la centralidad que adquiere el pasado en los estudios en torno al levantamiento social, aunque los trabajos que dialogan con la memoria son pocos. Ello puede deberse, en gran parte, a la manera como ha sido ordenado este campo de estudios, cuya emergencia y relevancia se ha centrado principalmente en periodos de transiciones políticas, centrándose en las violaciones a los derechos humanos ocurridas en los pasados violentos que estos procesos intentan superar (Vélez-Maya, 2023). Ello ha tenido como efecto una suerte de encapsulamiento de los estudios de memoria, circunscritos a determinados acontecimientos, actores y narrativas sobre el pasado, llevando a que los estudios que abordan procesos de luchas políticas recientes, como es el caso del levantamiento social, pese a considerar el pasado en sus análisis, no incorporan las herramientas analíticas y conceptuales de este campo de estudio.

Aunque decíamos al iniciar el artículo que las maneras de nombrar este proceso son diversas, hay una preponderancia en la denominación del mismo como “estallido social”. La idea de estallido, se vincula, con la idea de “explosión’, de crisis, de algo que ocurrió sin que viéramos venir y que “toma a todos por sorpresa” (Jiménez-Yañez, 2020, p. 950). Esta comprensión del LS-18O nos lleva a preguntarnos ¿de qué manera el entendimiento de lo que ocurrió, bajo el nombre de “Estallido”, cierra la posibilidad de vinculación con el pasado, dado que la idea de crisis fragmenta la continuidad temporal? Como vemos en la producción académica revisada, dicha discontinuidad es enfrentada principalmente a partir de una mirada diacrónica que ofrece una suerte de historización de este proceso, lo sitúa como producto de un devenir de la reorganización hegemónica neoliberal productora de desigualdades que generan la revuelta, o como parte de diversos ciclos de politización de luchas y movimientos sociales que aparecen, se articulan y reaparecen en la historia reciente en el país. Se trata de análisis que piensan este proceso desde miradas que fijan el pasado, no desde la memoria.

Señalamos, por tanto, el carácter estructurante de estos análisis en la definición y redefinición de un pasado que se lee de manera objetivada. Estas construcciones analíticas producen secuencias narrativas que hilan pasado y presente (Cabruja et al., 2000), construyendo, en muchos de ellos, una suerte de cronología ordenada que estructura las comprensiones sobre lo que ocurre en el LS-18O. Gran parte de estos análisis no escapan de una mirada presentista en la que, si bien se traza continuidades respecto al pasado, el LS-18O sigue siendo interpretado como algo nuevo. En ese sentido, cabe preguntarnos por ¿qué queda fuera de las interpretaciones que se hegemonizan en torno al presente y al pasado?, ¿qué efectos conlleva leer las prácticas políticas como nuevas formas de política o nuevas formas de acción colectiva? Y ¿qué posibilidades abriría una aproximación de las mismas desde la memoria? La línea de trabajos revisados que vinculan identidad nacional y memoria, infancias y memoria y los que dan cuenta de cómo movimientos feministas y queer amplían las discusiones sobre justicia transicional, son ejemplos de cómo esta última pregunta ofrece múltiples posibilidades de comprensión que amplían los márgenes desde dónde pensar este proceso.

5 Conclusiones

En respuesta a la pregunta por las características de la producción académica desarrollada durante los primeros tres años posteriores al LS-18O, encontramos una amplia producción académica que se ha ocupado de su descripción y análisis. Hemos registrado caracterizaciones, crónicas auto-etnográficas, análisis explicativos y comprensivos en clave nacional y regional. Se encontraron artículos académicos que abordan el tema desde diversos flancos, constatando que el LS-18O ha sido un tema de amplio interés para las ciencias sociales y las humanidades. La amplia cantidad de literatura académica que ha circulado muestra la necesidad de abrir un campo de estudio en torno al tema, que brinde coordenadas analíticas e interpretativas de lo acontecido. Los trabajos revisados son los primeros desarrollos que abren un ámbito de discusión en torno al LS-18O en Chile desde las Ciencias Sociales.

Respecto a la pregunta por el lugar de la memoria en la literatura, observamos que la mayor parte de la producción académica en torno al levantamiento social usa una mirada diacrónica que traza vínculos entre el pasado y el presente. Sin embargo, son pocos los trabajos que se sitúan desde el campo de los estudios de memoria colectiva y que proponen como foco central el análisis desde esa perspectiva. A su vez, hay una ausencia de trabajos que ofrezcan lecturas de cómo se está haciendo memoria en los diferentes escenarios de acción colectiva (la plaza, el cabildo, la asamblea territorial) o cómo está siendo usada la memoria en las distintas formas de resistencia. Los trabajos que, siendo realizados desde la memoria, analizan la acción colectiva de diversos/as actores/as durante el LS-18O, ofreciendo articulaciones novedosas que nos llevan a pensar en el papel de las luchas actuales y de la acción colectiva en la construcción de memorias que puedan tensionar los relatos hegemónicos y cristalizados, por ejemplo, en torno a la nación, los “sujetos nacionales” y ofreciendo otras narrativas sobre el Estado. Sin embargo, hace falta profundizar respecto a la intersección entre estos campos de saber, particularmente entre memoria y acción colectiva. Creemos que profundizar en esta vinculación ofrece la posibilidad de producir nuevas comprensiones en torno al LS-18O, que trasciendan las lecturas presentistas del mismo, que complejicen y amplíen sus análisis diacrónicos, abriendo los márgenes desde dónde vincular pasado y presente y generando conocimiento que permita imaginar otros futuros posibles.

6 Financiación

Este artículo fue financiado por el Fondecyt Regular 2022 Nº1221754 de ANID.

7 Referencias

Aguilera, Carolina & Badilla Rajevic, Manuela. (2022). Human rights memorials in turmoil: Antagonistic memories in contemporary Chile. Political Geography, 98, 102731. https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2022.102731

Alvarado, Claudio. (2021). A de-monumentalizating revolt in Chile. From the whitened nation to the plurinational political community. Social Identities, 27(5), 555-566. https://doi.org/10.1080/13504630.2021.1931088

Alvarado, Claudio & Quezada, Ivette. (2021). Derribar, sustituir y saturar. Monumentos, blanquitud y descolonización. Corpus: Archivos virtuales de la alteridad americana, 11(1), 1-11. https://doi.org/10.4000/corpusarchivos.4560

Alvear, Rafael. (2020). La crisis de concentración de la sociedad chilena: Una perspectiva crítica-sistémica sobre un problema en desarrollo. Economía y Política, 7(1), 5-26. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8737813

Ansaldi, Octavio & Pardo-Vergara, María. (2020). What Constitution? On Chile’s Constitutional Awakening. Law and Critique, 31, 7-39. https://doi.org/10.1007/s10978-020-09260-0

Arancibia, Álvaro. (2021). ¿Malestar de las “clases medias” o lucha de clase? Aportes para una explicación del estallido social chileno. Revista Izquierdas, 50, 14. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7905469

Araujo, Kathya (2019). Desmesuras, desencantos, irritaciones y desapegos. En Kathya Araujo (Ed.). Hilos tensados: Para leer el octubre chileno. (pp. 15-36). Universidad de Santiago de Chile.

Arboleda-Ariza, Juan Carlos & Prosser Bravo, Gabriel. (2021). La dosificación del pasado: la memoria en las políticas oficiales de reparación chilenas. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 36(106), e3610604. https://doi.org/10.1590/3610604/2021

Arksey, Hillary & O’Malley, Lisa. (2005). Scoping studies: Towards a methodological framework. International Journal of Social Research Methodology, 8(1), 19-32. https://doi.org/10.1080/1364557032000119616

Asún, Rodrigo; Rdz-Navarro, Karina & Tintaya Orihuela, Meir. (2020). ¿Por qué surgen los estallidos sociales? Emociones, redes interpersonales, rituales y participación en protestas. Última Década, 28(54), 5-40. https://doi.org/10.4067/S0718-22362020000200005

Badilla, Manuela. (2019). The Chilean Student Movement: Challenging Public Memories of Pinochet’s DICTATORSHIP. Mobilization: An International Quarterly, 24(4), 493-510. https://doi.org/10.17813/1086-671X-24-4-493

Badilla, Manuela & Aguilera, Carolina. (2021). The 2019–2020 Chilean anti-neoliberal uprising: A catalyst for decolonial de-monumentalization. Memory Studies, 14(6), 1226-1240. https://doi.org/10.1177/17506980211054305

Bahamondes, Luis; Aránguiz Kahn, Luis & Marín Alarcón, Nelson. (2021). Evangélicos y crisis de la democracia: Discursos institucionales y posicionamiento político en el contexto del estallido social en Chile*. Cultura y religión, 15(1), 1-43. https://doi.org/10.4067/S0718-47272021000100002

Barragán, Melany; Cisneros, Angélica; Otero, José Manuel; Goyburu, Lara; Cruz, Facundo; Tricot, Victor & Garrido, María. (2020). América Latina 2019: Vuelta a la inestabilidad. IBEROAMERICANA, 20(73), 73. https://doi.org/10.18441/ibam.20.2020.73.205-241

Barros, María José. (2021). Artistic activism in recent Chilean protests: New solidarities between art and street. Universum (Talca), 36(2), 437-458. https://doi.org/10.4067/s0718-23762021000200437

Bauerle, Constanza. (2019). Los muros de la revuelta: La emergencia social grabada en las paredes. Cuadernos de Teoría Social, 5(10), Article 10. https://doi.org/10.32995/0719-64232019v5n10-91

Benwell, Mattew; Núñez, Andrés & Amigo, Catalina. (2021). Stitching together the nation’s fabric during the Chile uprisings: Towards an alter-geopolitics of flags and everyday nationalism. Geoforum, 122, 22-31. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2021.03.011

Bonner, Michelle & Dammert, Lucia. (2022). Constructing police legitimacy during protests: Frames and consequences for human rights. Policing and Society, 32(5), 629-645. https://doi.org/10.1080/10439463.2021.1957887

Borzutzky, Silvia & Perry, Sara. (2021). «It is not about the 30 pesos, it is about the 30 years»: Chile’s Elitist Democracy, Social Movements, and the October 18 Protests. The Latin Americanist, 65(2), 207-232. https://doi.org/10.1353/tla.2021.0016

Brah, Avtar. (2011). Cartografías de la diáspora: identidades en cuestión. Traficantes de Sueños.

Bulo, Valentina. (2021). Renace: Armonía pasional del estallido social. Revista de Humanidades de Valparaíso, 17, 53. https://doi.org/10.22370/rhv2021iss17pp53-61

Butler, Judith. (2016). Soulèvement. En Georges Didi-Huberman (Ed.), Soulèvements. Gallimard/Jeu de Paume.

Cabruja, Teresa; Iñiguez, Lupicinio & Vázquez, Felix. (2000). Cómo construimos el mundo: relativismo, espacios de relación y narratividad. Anàlisi: Quaderns de Comunicació i Cultura, 25, 61-94. https://ddd.uab.cat/record/808

Cárdenas, Juan Pablo; Urbina, Carolina; Vidal, Gerardo; Olivares, Gastón & Fuentes, Miguel. (2022). Digital Outburst: The Expression of a Social Crisis through Online Social Networks. Complexity, 2022, 1-15. https://doi.org/10.1155/2022/8980913

Castro-Abril, Pablo; Da Costa, Silvia; Navarro-Carrillo, Ginés; Caicedo-Moreno, Angélica; Gracia-Leiva, Marcela; Bouchat, Pierre; Cordero, Begoña; Méndez, Lander & Páez, Darío. (2021). Social Identity, Perceived Emotional Synchrony, Creativity, Social Representations, and Participation in Social Movements: The Case of the 2019 Chilean Populist Protests. Frontiers in Psychology, 12, 764434. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.764434

Clark, Renée. (2022). Chilean street artists and instagrammable heritage activism: Movement intellectuals of O-18. European Review of Latin American and Caribbean Studies, 113, 123-142. https://doi.org/10.32992/erlacs.10895

Cobos, Carl. (2021). Disrupting normalcy. Artistic interventions and political mobilisation against the neoliberal city (Santiago, Chile, 2019). Social Identities, 27(5), 538-554. https://doi.org/10.1080/13504630.2021.1931091

Cortés, Ignacia. (2021). De la protesta a la fiesta: La performatividad de los colectivos de danzas y músicas andinas en Chile posdictatorial. Literatura y Lingüística, 44, 113-139. https://doi.org/10.29344/0717621X.44.3008

Couso, Javier. (2021). Chile’s ‘Procedurally Regulated’ Constitution-Making Process. Hague Journal on the Rule of Law, 13(2-3), 235-251. https://doi.org/10.1007/s40803-021-00157-3

Díaz, Camilo. (2021). “K-pop is Rupturing Chilean Society”: Fighting With Globalized Objects in Localized Conflicts. Communication, Culture and Critique, 14(4), 551-567. https://doi.org/10.1093/ccc/tcab047

Didi-Huberman, Georges. (2016). Para les désir qui nous souleve (fragment su ce qui nou souleve). En Georges Didi-Huberman (Ed.), Soulèvements. Gallimard/Jeu de Paume.

Didi-Huberman, Georges. (2017). Sublevaciones. Editorial Universidad Nacional de Tres de Febrero UNTREF.

Dragnic, Mia. (2020). Crisis of Wellbeing and Popular Uprising: The Logic of Care as a Path to Social Emancipation in Chile. Journal of Latin American Cultural Studies, 29(2), 311-323. https://doi.org/10.1080/13569325.2020.1822791

Dulci, Teresa & Sadivia, Vania. (2021). El Estallido Social en Chile: ¿rumbo a un Nuevo Constitucionalismo? Revista Katálysis, 24(1), 43-52. https://doi.org/10.1590/1982-0259.2021.e73555

Durán Rojas, Cristobal & Vetö Honorato, Silvana. (2021). La “rostridad” en el estallido social chileno de 2019: Acerca de la estrategia político-policial de mutilación ocular. Logos: Revista de Lingüística, Filosofía y Literatura, 31(1), 202-217. https://doi.org/10.15443/RL3112

Ferrada-Aguilar, Mario. (2021). Estallido social en Chile y procesos de patrimonialización: Un paradigma de resignificación de las memorias. Arquitecturas del Sur, 38(59), 44-67. https://doi.org/10.22320/07196466.2021.39.059.03

Franklin, James. (2019). Human Rights on the March: Repression, Oppression, and Protest in Latin America. International Studies Quarterly, sqz083. https://doi.org/10.1093/isq/sqz083

Franklin, James. (2020). Human rights on the March: Repression, oppression, and protest in Latin America. International Studies Quarterly, 64(1), 97-110. https://doi.org/10.1093/isq/sqz083

Friz, Cristóbal. (2021). Estallido social, política y democracia. Universum (Talca), 36(2), 479-495. https://doi.org/10.4067/s0718-23762021000200479

Fuentes, Marcela. (2019). Performance constellations: Networks of protest and activism in Latin America. University of Michigan Press.

Ganter, Rodrigo & Zarzuri, Raul. (2020). Rapsodia para una revuelta social: Retazos narrativos y expresiones generacionales del 18-o en el Chile actual. Universum (Talca), 35(1), 74-103. https://doi.org/10.4067/S0718-23762020000100074

Gaudichaud, Franck. (2023, diciembre 12). Fisuras del neoliberalismo y estallido social chileno: una perspectiva histórica latinoamericana [Conferencia no publicada]. Universidad de Chile, Santiago, Chile.

González, Ricardo & Morán, Carmen. (2020). The 2019–2020 Chilean protests: A first look at their causes and participants. International Journal of Sociology, 50(3), 227-235. https://doi.org/10.1080/00207659.2020.1752499

Guala, Johanna. (2020). Estallido social y violaciones a los derechos humanos en Chile. Espacio Regional, 1(17), 95-108.

Gunturiz, Angélica; Lucca, Juan Bautista & Puello-Socarras, José. (2022). Versus el neoliberalismo. El pluriverso de las protestas en Argentina, Brasil, Chile y Colombia durante el año 2019. Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies / Revue Canadienne Des Études Latino-Américaines et Caraïbes, 47(3), 458-478. https://doi.org/10.1080/08263663.2022.2110790

Gutiérrez, Óscar. (2020). Razones del levantamiento social en Chile. Necropolítica como paradigma de Estado. Universum (Talca), 35(1), 104-125. https://doi.org/10.4067/S0718-23762020000100104

Halbwachs, Maurice. (2004). La memoria colectiva (1. ed.). Prensas Universitarias de Zaragoza.

Heyn, Patricia; Meeks, Suzane & Pruchno, Rachel. (2019). Methodological Guidance for a Quality Review Article. The Gerontologist, 59(2), 197-201. https://doi.org/10.1093/geront/gny123

Hiner, Hillary; Badilla, Manuela; López, Ana; Zúñiga-Fajuri, Alejandra & Hatibovic, Faud. (2022). Patriarchy is a Judge: Young Feminists and LGBTQ+ Activists Performing Transitional Justice in Chile. International Journal of Transitional Justice, 16(1), 66-81. https://doi.org/10.1093/ijtj/ijab035

Hiner, Hillary; López, Ana & Badilla, Manuela. (2021). ¿El neoliberalismo nace y muere en Chile? Reflexiones sobre el 18-O desde perspectivas feministas. História Unisinos, 25(2). https://doi.org/10.4013/hist.2021.252.07

Ivanova, Anna & Almendras, Jorge. (2021). Media representation of October, 2019 social outbreak in Chile. Universum (Talca), 36(2), 521-538. https://doi.org/10.4067/s0718-23762021000200521

Jelin, Elizabeth. (2017). La lucha por el pasado: Cómo construimos la memoria social. Siglo Veintiuno Editores.

Jiménez, Víctor. (2021). Cartografía digital disidente: El caso de Santiago de Chile durante el estallido social de 2019. Vegueta: Anuario de la Facultad de Geografía e Historia, 21(2), 59-78. https://doi.org/10.51349/veg.2021.2.03

Jiménez-Yañez, César. (2020). #Chiledespertó: Causas del estallido social en Chile. Revista mexicana de sociología, 82(4), 949-957. https://doi.org/10.22201/iis.01882503p.2020.4.59213

Leiva, Bruno Aiste. (2020). Estallido social en Chile: La persistencia de la Constitución neoliberal como problema. DPCE Online, 42(1), Article 1. http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/885

Llanos, Bernardita. (2021). Revuelta social y archivo visual en el Chile actual. Contemporánea: historia y problemas del siglo XX, 14(1), 64-83. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8016503

Lopes, Cassiana & Cavada, Daniela. (2020). El coraje de la verdad: cuando un perro dice más que mil palabras/Negro matapacos: de compañero de la protesta estudiantil a símbolo de lucha y resistencia en las manifestaciones en Chile. Revista Latinoamericana de Estudios Críticos Animales, 0(0), Article 0. http://revistaleca.org/journal/index.php/RLECA/article/view/253

López Cuenca, Alberto & Bermúdez Dini, Renato. (2021). Desmayo de la representación y tránsito entre escalas en el Chile (post)dictatorial en nostalgia de la luz y el colectivo de acciones de arte. Tabula Rasa, 39, 215-240. https://doi.org/10.25058/20112742.n39.10

Luna, Juan Pablo; Toro, Sergio & Valenzuela, Sebastián. (2022). Amplifying Counter-Public Spheres on Social Media: News Sharing of Alternative Versus Traditional Media After the 2019 Chilean Uprising. Social Media + Society, 8(1), 205630512210773. https://doi.org/10.1177/20563051221077308

Marchant, Luz. (2020). “El Oasis” Ensayo sobre la Agenda Pública y el Estallido Social de Octubre. Encrucijada Americana, 12(2), 62. https://doi.org/10.53689/ea.v12i2.165

Márquez, Francisca. (2020). Por una antropología de los escombros. El estallido social en Plaza Dignidad, Santiago de Chile. Revista 180, 45. https://doi.org/10.32995/rev180.Num-45.(2020).art-717

Márquez, Francisca & Hoppe, Álvaro. (2021). La revuelta de los insurrectos contra el abuso y la desigualdad. Las protestas en Santiago de Chile en octubre de 2019. Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología, 44, 197-213. https://doi.org/10.7440/antipoda44.2021.09

Márquez, Francisca & Reyes, Margarita. (2022). Tercer paisaje y Jardín de la resistencia en los escombros de la revuelta en Santiago de Chile. Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas, 17(1), Article 1. https://doi.org/10.11144/javeriana.mavae17-1.tpes

Martin, Natalie & Tapia, Jimena. (2021). Apreciaciones ciudadanas sobre el poder: Intervenciones en el Palacio de La Moneda y el Barrio Cívico-Eje Bulnes en el marco del estallido social del 18 de octubre del año 2019. Atenea (Concepción), 27(524), 129-150. https://doi.org/10.29393/At524-8MMAC20008

Mendoza, Jorge. (2024). Sobre memoria colectiva. Marcos sociales, artefactos e historia. Revista SOMEPSO, 1(1), 90-95. https://revistasomepso.org/index.php/revistasomepso/article/view/80

Messineo, Francesca. (2022). The 18-O Chilean Movement and the Making of Transnational Political Identities (1.0) [dataset]. [object Object]. https://doi.org/10.1285/I20356609V15I1P223

Middleton, David & Edwards, Derek. (1992). Memoria compartida: La naturaleza social del recuerdo y del olvido (1. ed.). Ediciones Paidós.

Morales, Mauricio. (2020). Estallido social en Chile 2019: Participación, representación, confianza institucional y escándalos públicos. Análisis Político, 33(98), 3-25. https://doi.org/10.15446/anpol.v33n98.89407

Navarro, Federico & Tromben, Carlos. (2019). “We are at war against a powerful, implacable enemy”: Sebastián Piñera’s discourses and the popular uprising in Chile. Literatura y Linguistica, 40, 295-324. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85076389223&partnerID=40&md5=f2cec492f463ed9ed992de777d8b1ca9

Noiriel, Gérard. (2018). Memoria oficial. En Ricard Vinyes (Ed.), Diccionario de la memoria colectiva (Primera edición). Gedisa Editorial.

Osorio, Sebastián & Velásquez, Diego. (2021). El poder sindical en el “Estallido social” chileno. La huelga general de noviembre de 2019. Revista Española de Sociología, 31(1). https://doi.org/10.22325/fes/res.2022.91

Page, Matthew; McKenzie, Joanne; Bossuyt, Patrick; Boutron, Isabelle; Hoffmann, Tammy; Mulrow, Cynthia; Shamseer, Larissa; Tetzlaff, Jennifer; Akl, Elie; Brenna, Sue; Chou, Roger; Glanville, Julie; Grimshaw, Jeremy; Hróbjartsson, Asbjørn; Lalu, Manoj; Li,Tianjing; Loder, Elizabeth; Mayo-Wilson, Evan; McDonald, Steve; McGuinness, Luke… Moher, David. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ Research Methods & Reporting. 372(71). https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Palacios-Valladares, Indira. (2020). Chile’s 2019 October Protests and the Student Movement: Eventful Mobilization? Revista de Ciencia Política (Santiago), ahead, 0-0. https://doi.org/10.4067/S0718-090X2020005000106

Palma, Evelyn; Reyes Andreani, María José & Albornoz Muñoz, Natalia. (2022). Narrar para testimoniar el presente: Cartas de niños y niñas de Santiago de Chile durante el estallido social de octubre de 2019. Revista Tempo e Argumento, 14(36), e0106. https://doi.org/10.5965/2175180314362022e0106

Paredes, Juan Pablo. (2021). La “Plaza de la Dignidad” como escenario de protesta. La dimensión cultural en la comprensión del acontecimiento de Octubre chileno. Revista de Humanidades de Valparaíso, 17, 27. https://doi.org/10.22370/rhv2021iss17pp27-52

Pavlic, Rodolfo. (2021). The Nearness of Youth: Spatial and Temporal Effects of Protests on Political Attitudes in Chile. Latin American Politics and Society, 63(1), 72-94. https://doi.org/10.1017/lap.2020.33

Pérez Bernardes De Moraes, Thiago; Mottinha Santos, Romer & Tagore Palma Soza, Pablo. (2022). PROTESTOS NO CHILE (2019): Como foram as buscas no YouTube e no Google Notícias? Revista Ciências Humanas, 15(1). https://doi.org/10.32813/2179-1120.2022.v15.n1.a836

Pérez, Luis. (2021). Poéticas políticas y sonoras: Pasado, presente y resignificación de la música popular en las manifestaciones públicas de Chile en 2019. Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas, 17(1), 278-293. https://doi.org/10.11144/javeriana.mavae17-1.ppsp

Peters, Tomás. (2020). Espacios culturales y museos bajo el estallido social de octubre de 2019 en Chile: Experiencias, lecciones y proyecciones. Alteridades, 30(60), 51-65. https://doi.org/10.24275/uam/izt/dcsh/alt/2020v30n60/Peters

Pinto, Iván & Bello, María José. (2022). La revuelta performativa. Hacia una noción expandida de cuerpos e imágenes en el espacio público a partir del estallido social chileno. Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas, 17(1), 192-219. https://doi.org/10.11144/javeriana.mavae17-1.rphn

Piper-Shafir, Isabel; Fernández-Droguett, Roberto & Iñiguez-Rueda, Lupicinio. (2013). Psicología social de la memoria: espacios y políticas del recuerdo. Psykhe (Santiago), 22(2), 19-31. https://doi.org/10.7764/psykhe.22.2.574

Pizarro, Roberto. (2020). Chile: Rebelión contra el Estado subsidiario. El Trimestre Económico, 87(346), 333. https://doi.org/10.20430/ete.v87i346.1055

Pozzi, Maura; Passini, Stefano; Chayinska, Maria; Morselli, Davide; Ellena, Adriano; Włodarczyk, Anna & Pistoni, Carlo. (2022). ‘Coming together to awaken our democracy’: Examining precursors of emergent social identity and collective action among activists and non‐activists in the 2019–2020 ‘ Chile despertó ‘ protests. Journal of Community & Applied Social Psychology, 32(5), 830-845. https://doi.org/10.1002/casp.2598

Quezada, Ivette & Alvarado, Claudio. (2020). Repertorios anticoloniales en Plaza Dignidad: Desmonumentalización y resignificación del espacio urbano en la Revuelta. Santiago de Chile, 2019. Aletheia, 10(20), 49. https://doi.org/10.24215/18533701e049

Riffo-Pavón, Ignacio; Basulto, Óscar & Segovia, Pablo. (2021). El Estallido Social chileno de 2019: Un estudio a partir de las representaciones e imaginarios sociales en la prensa. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 66(243). https://doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2021.243.78095

Rivera-Aguilera, Guillermo; Imas, Miguel & Jimenez-Díaz, Luis. (2021). Jóvenes, multitud y estallido social en Chile. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 19(2), 1-24. https://doi.org/10.11600/rlcsnj.19.2.4543

Rojas, Cristian & Alvarado, Juan Esteban. (2021). Desmonumentalización de un espacio público controvertido para constituir un lugar de nuevos significados encarnados. El caso de la Plaza Dignidad en ago de Chile. ZARCH, (16), 154–167. https://doi.org/10.26754/ojs_zarch/zarch.2021165096

Ruiz, Carlos & Cavieres, Sebastián. (2020). Estructura y Conflicto Social en la crisis del neoliberalismo. Espacio Abierto, 29(1), 86-101. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12264378005

Salas, Gonzalo; Urzúa, Alfonso; Larraín, Antonia; Zúñiga, Claudia; Cornejo, Marcela; Sisto, Vicente; Constanzo, Alba; Urra, Marcelo; Polanco-Carrasco, Roberto; Caqueo-Urízar, Alejandra; Pérez-Salas, Claudia; Mercier, Pedro & Kühne, Walter. (2019). Manifesto for psychology in Chile: On the subject of the revolt of october 18, 2019. Terapia Psicologica, 37(3), 317-326. https://doi.org/10.4067/S0718-48082019000300317

Sanín-Restrepo, Ricardo & Araujo, Marinella. (2020). Is the Constitution the Trap? Decryption and Revolution in Chile. Law and Critique, 31(1), 41-49. https://doi.org/10.1007/s10978-020-09261-z

Santibáñez-Rodríguez, Pablo. (2022). De la toma al cabildo: Biografías del movimiento estudiantil (2006-2011) como recurso sociopolítico durante el estallido social en Chile (2019). HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local, 14(31), 165-197. https://doi.org/10.15446/historelo.v14n31.96307

Scherman, Andrés & Rivera, Sebastián. (2021). Social Media Use and Pathways to Protest Participation: Evidence From the 2019 Chilean Social Outburst. Social Media + Society, 7(4), 205630512110597. https://doi.org/10.1177/20563051211059704

Serafini, Paula. (2020). ‘A rapist in your path’: Transnational feminist protest and why (and how) performance matters. European Journal of Cultural Studies, 23(2), 290-295. https://doi.org/10.1177/1367549420912748

Silva, Viviana. (2021). Cuerpas, memorias y resistencias: Prácticas artísticas en el Chile de excepción. Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas, 17(1), 172-191. https://doi.org/10.11144/javeriana.mavae17-1.cmrp

Sobrido, María & Rumbo-Prieto, José. (2018). La revisión sistemática: Pluralidad de enfoques y metodologías. Enfermería Clínica, 28(6), 387-393. https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2018.08.008

Somma, Nicolás. (2021). Power cages and the October 2019 uprising in Chile. Social Identities, 27(5), 579-592. https://doi.org/10.1080/13504630.2021.1931092

Somma, Nicolás; Bargsted, Matías; Disi Pavlic, Rodolfo & Medel, Rodrigo. (2020). No water in the oasis: The Chilean Spring of 2019–2020. Social Movement Studies, 20(4), 495–502. https://doi.org/10.1080/14742837.2020.1727737

Soto Labbé, María; Bouhaben, Michael & Marín, Carola. (2022). Estallido intertextual, polifonía intersubjetiva y contravisualidad: Prácticas artísticas cooperativas en la primavera latinoamericana. Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas, 17(1), 250-277. https://doi.org/10.11144/javeriana.mavae17-1.eipi

Soto, Gonzalo & Hernández, Iris. (2022). Enfrentamiento y soporte de disidencias sexuales durante el 18 0. De la violencia policial a la justicia epistémica. Polis (Santiago), 21(62). https://doi.org/10.32735/S0718-6568/2022-N62-1625

Tagle, Francisco; Greene, Francisca; Jans, Alejandra & Ortiz, Gérman. (2022). Framing of social protest news in Web portals in Chile and Colombia during 2019. Journal of Information, Communication and Ethics in Society, 20(4), 424-439. https://doi.org/10.1108/JICES-03-2021-0038

Valenzuela-Valenzuela, Amanda & Cartes-Velásquez, Ricardo. (2020). Metáforas presidenciales durante el estallido social chileno de 2019. Comunicación y Medios, 29(42), 44-55. https://doi.org/10.5354/0719-1529.2020.57685

Vázquez, Félix. (2001). La memoria como acción social: Relaciones, significados e imaginario. Paidós.

Vásquez-Bustos, Víctor. (2022). La protesta es una guerra: Un análisis de grafitis referidos a la protesta social en Chile desde la metáfora conceptual. Logos: Revista de Lingüística, Filosofía y Literatura, 32(1), 173-190. https://doi.org/10.15443/RL3211

Vélez-Maya, Margarita. (2023). Memorias polifónicas: diálogos críticos sobre las transiciones políticas en Chile y Colombia. Monografía. [Tesis de doctorado no publicada]. Repositorio Institucional, Universidad de Chile.

Videla, Fabián. (2021). Entre la performatividad y la protesta: Barricadas escénicas en las calles de Valparaíso. Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas, 17(1), 236-249. https://doi.org/10.11144/javeriana.mavae17-1.eppb