Paisaje bélico: la fotografía boliviana en la guerra del Chaco según Torrico Zamudio y Luis Bazoberry (1932-1935)

War Landscape: Bolivian Photography in the Chaco War According to Torrico Zamudio and Luis Bazoberry (1932–1935)

- Federico Ignacio Fort

- Palabras clave:

- Paisaje

- Guerra

- Guerra del Chaco

- Fotografía

- Cultura visual

- Keywords:

- Landscape

- War

- Chaco War

- Photography

- Visual Culture

1 Introducción

Mi interés en el presente artículo es indagar sobre la producción fotográfica en torno a la guerra del Chaco1. Puntualmente, me propongo analizar cómo, a través de las imágenes de dos importantes fotógrafos bolivianos, Rodolfo Torrico Zamudio y Luis Bazoberry, se ha construido un determinado paisaje bélico. Con ello me refiero a que, a través de sus fotografías, Torrico Zamudio y Bazoberry han erigido un paisaje que ha mostrado, de una determinada manera, al entorno natural chaqueño. En esta dirección, no busco indagar sobre las causalidades políticas, sociales y económicas de la guerra, sobre lo cual existe variada literatura. En cambio, me propongo analizar un aspecto de su producción visual: cuestión poco explorada y crucial para elaborar una aproximación integral del acontecimiento. Entiendo, de esta forma, que la “visualidad, la visión y la visibilidad son prácticas definidas culturalmente” (Díaz-Duhalde, 2015, p. 64), y que la cultura visual es una forma de aprehender tanto “la construcción social del campo visual” como “la construcción visual del campo social” (Mitchell, 2017, p. 428).

Es preciso advertir que, si bien los bandos en pugna han producido una gran cantidad de imágenes, las fotografías tomadas desde el lado boliviano han quedado en gran medida inexploradas. La bibliografía suele enfocarse en las imágenes capturadas desde el contrincante paraguayo (Dalla-Corte Caballero, 2006, 2010) o bien en el papel de la fotografía humanitaria (Díaz-Duhalde, 2022), esta vacancia de textos también motiva nuestro acercamiento a la producción fotográfica boliviana. En definitiva, tras revisar diferentes estudios sobre las relaciones entre guerra y paisaje, propongo la noción de “paisaje bélico” como aportación teórica sobre la materia. Mi hipótesis es que el paisaje bélico de la guerra del Chaco, desde el punto de vista boliviano, se constituye a partir de una fragmentariedad que rompe con la producción paisajística nacional previa.

2 Estado del arte: guerra, paisaje y representación

Como José Burucúa y Nicolás Kwiatkowski (2014) exponen, para el caso de genocidios y diversas matanzas, son comunes los debates en torno a lo irrepresentable, en función del horror, de este tipo de hechos: sin embargo, ya sea durante el transcurrir de los mismos o una vez acaecidos, emergen diversas estrategias para su representación. La pregunta que se plantea en ese punto es ¿cómo representar aquello que es del orden de lo inimaginado? Georges Didi-Huberman relatando su visita a Auschwitz afirma que alguien lo escuchó decir “es inimaginable”, no obstante, luego afirma que “debo imaginarlo pese a todo” (2014, p. 30).

Si bien en este trabajo no me ocupo de fotografías como las trabajadas por Didi-Huberman o por Burucúa y Kwiatkowski (las cuales revisten otra especificidad), sí es cierto que dichas posturas teóricas habilitan un campo de estudios para reflexionar sobre producciones visuales en torno a eventos catastróficos como, en este caso, la guerra del Chaco. En específico, mi interés radica en analizar cómo, a pesar del desastre que es constitutivo a toda guerra, los fotógrafos bolivianos han construido un paisaje bélico: que emerge del (y a partir) horror. Dicho paisaje, junto a otras producciones visuales de la guerra2, marcó un punto de inflexión para el paisaje nacional boliviano, alentado desde la estatalidad y emergido en torno al centenario de la república (1925).

Si bien la noción de “paisaje bélico” no es una categoría sobre la cual exista un campo bibliográfico desarrollado, sí es cierto que hay textos que reflexionan sobre la relación entre fotografía y guerra. Por ejemplo, Caroline Brothers (1997) sostiene que al explorar la fotografía de guerra podemos lograr un acceso privilegiado a la imaginación colectiva del periodo en cuestión. En ese sentido, sostengo que al analizar las fotografías de Torrico Zamudio y Bazoberry también es posible aprehender ciertos imaginarios circundantes en torno al Chaco boliviano: en lo que hace a la dificultad, por parte de la estatalidad boliviana, de integrar al Chaco en el paisaje nacional.

Por otro lado, otra referencia clásica en la materia es el conocido trabajo de Susan Sontag (2004). La autora plantea que “desde que se inventaron las cámaras en 1839, la fotografía ha acompañado a la muerte” (p. 33). No obstante, Sontag afirma que, en las primeras guerras fotografiadas, y debido a las limitaciones técnicas, la imagen llegaba a la postre del combate: documentando solo “el paisaje lunar o de cadáveres esparcidos”3 (p. 29). Sin embargo, y este es uno de nuestros puntos centrales, en el corpus fotográfico que analizo no identifico vistas amplias en las cuales se observen una vasta cantidad de cadáveres: por el contrario, las muertes suelen ser presentadas por los fotógrafos de manera aislada y con planos cercanos4. Todo ello marca diferencias entre las fotografías de la guerra del Chaco y conflictos bélicos anteriores que merecen ser estudiadas.

Ahora bien, es preciso destacar que la relación entre fotografía y guerra se vio inaugurada en la guerra de Crimea (1853-1856). Este conflicto marcó un cambio en la forma en la que las guerras eran mostradas hasta entonces: la tarea de los fotógrafos en ella implicó convertirla en un espectáculo para adaptarla a los nuevos hábitos de consumo popular (Keller, 2013, p. 10). Si bien el conflicto que nos ocupa sucedió 80 años después, también hubo una gran producción de imágenes: fotografía, cine y pintura fueron los medios a través de los que se visibilizó la guerra.

Cabe señalar que no encontré bibliografía específica que aborde construcciones paisajísticas en torno a la guerra del Chaco. No obstante, sí existe literatura que explora las relaciones entre esta y la fotografía. Destaco, en primer lugar, los textos de Gabriela Dalla-Corte Caballero (2006, 2010, 2016, 2017). La autora analiza allí las fotografías de Carlos de Sanctis y Víctor Martínez, abordando la visualidad bélica construida desde Paraguay. Dicho interés también se manifiesta en el trabajo de Agustina De Chazal (2022), quien estudia la “política visual” del conflicto, en torno a la fotografía oficial paraguaya. En esta dirección, también es preciso destacar el aporte de Sebastián Díaz-Duhalde (2022), el cual aborda la “fotografía humanitaria”, subrayando su importante rol durante la guerra.

Sin embargo, los tres autores señalados no exploran la producción fotográfica realizada sobre el conflicto desde el lado boliviano. A diferencia de ello, Pedro Querejazu Leyton (2017) realiza una revisión sobre las “representaciones visuales” (p. 105) construidas sobre los habitantes del Chaco durante la guerra: sirviéndose de algunas fotografías de Luis Bazoberry (pp. 136-137). Pero, pese a ello, el autor no menciona a las fotografías de Torrico Zamudio ni tampoco emprende un estudio pormenorizado de las fotografías de Bazoberry.

Ahora bien, resulta imperativo hacer mención a otro trabajo de Díaz-Duhalde (2015), el cual estudia la cultura visual en torno a la guerra contra el Paraguay (1864-1870). El autor destaca que la misma se distingue como la “primera guerra fotografiada en América del Sur” (p. 53), facilitando así nuevas modalidades de visualización y exhibición del conflicto. Este aspecto proporciona a mi análisis algunos puntos de comparación: por ejemplo, respecto al papel que cobra el entorno natural en las pinturas del argentino Cándido López en la mencionada guerra decimonónica. Aunque en este caso analizo fotografías, es interesante tener dicha indicación como punto de contraste: ¿qué relación se establece, en nuestro objeto, entre entorno natural y paisaje?

En definitiva, más allá de estas aproximaciones tangenciales, en el campo bibliográfico reseñado detecto la ausencia de producciones que estudien con mayor énfasis la producción fotográfica desde el bando boliviano, así como también la inexistencia de enfoques que realicen un tratamiento del paisaje bélico tal como me propongo realizar aquí: ¿cómo produjeron los fotógrafos bolivianos un paisaje bélico en el Chaco?, ¿qué implicancias tuvo dicha construcción paisajística para los imaginarios nacionales bolivianos?, son algunas de las preguntas que intento desarrollar.

3 Marco teórico: paisaje bélico

En esta dirección, resta por discutir qué es lo que entiendo por paisaje, para luego definir la noción que propongo llamar “paisaje bélico”. Desde el campo del arte, pasando por la geografía, la antropología, los estudios culturales o la sociología, el paisaje es, en los términos planteados por Mieke Bal (2006), un “concepto viajero”. Si a ello sumamos las resonancias que la noción tiene en nuestra cotidianeidad, su significado se vuelve ambiguo. ¿El paisaje es una pintura?, ¿es una “vista” natural?, ¿es parte de la naturaleza?, ¿es, simplemente, una imagen?, son algunos de los interrogantes que surgen al intentar definirlo.

Como primera consideración, me interesa considerar al paisaje, siguiendo a Joan Nogué (2016), como un “producto social, como resultado de una transformación colectiva de la naturaleza y como proyección cultural de una sociedad en un espacio determinado” (pp. 11-12). Esta definición me resulta útil en el sentido en que las fotografías que comprenden mi corpus han sido una forma de transformar a la naturaleza del Chaco: quizás no, a primera vista, en un sentido netamente material, pero sí en lo que hace a una determinada mostración del entorno natural chaqueño5. Aquella naturaleza, que había sido obliterada en las construcciones paisajísticas nacionales previas, retornó trágicamente al calor de la guerra: las fotografías de Torrico Zamudio y Bazoberry, justamente, contribuyeron a hacer de la misma un paisaje. Nuestra pregunta se instala, entonces, en ese vínculo entre naturaleza y paisaje: entendiendo que el último implica una determinada mostración —y por ende transformación— de la primera.

Varios autores expresan que el paisaje resulta de una particular relación con la naturaleza. Georg Simmel (2013, p. 8) afirma que es un corte realizado, subjetivamente, sobre la materia continua. Asimismo, Paola Cortés-Rocca expresa que “llamamos ‘paisaje’ a un efecto del ojo que tajea la totalidad de la Naturaleza” (2011, pp. 105-106). En los términos de este artículo entiendo que los fotógrafos, con sus encuadres, seleccionaron partes de la naturaleza chaqueña para poder construir con ello un determinado paisaje.

No obstante, el paisaje tiene otro rasgo que lo convierte en una noción paradójica: al tiempo que toma una “parte” de aquello indivisible, se constituye como una “unidad autosuficiente” (Simmel, 2013, p. 9). A ello, Cortés-Rocca agrega que el paisaje es una “totalidad inestable” (2011, p. 108): en tanto la totalidad (ficticia) del paisaje parte de su constitución fragmentaria. Sostengo que en las fotografías analizadas esa “inestabilidad”, respecto a una construcción totalizante, se agudiza profundamente, resultando un paisaje que se define más por su fragmentación que por su función totalizadora.

Justamente, para intentar resultar en una visión totalizadora de la naturaleza es usual que el paisaje, puntualmente en la fotografía, se constituya a partir de vistas amplias. Ese tipo de mostración fue usual, por ejemplo, en la llamada “Campaña del desierto”: es decir, en la conquista de los territorios patagónicos llevada a cabo por el general Roca en Argentina. En ese acontecimiento las fotografías, usualmente, se compusieron a partir de encuadres y vistas amplias de la naturaleza (Masotta, 2009; Penhos, 2017; Tell, 2019).

A diferencia de ello, en nuestro corpus fotográfico es posible hablar de la construcción de un paisaje bélico: siendo una de sus principales características la ausencia de vistas amplias. La paradoja que acompaña a estas fotografías es que lograron “construir paisaje”, pese a no realizar vistas totalizadoras del territorio chaqueño. Veremos que el carácter fragmentario y hostil de la naturaleza chaqueña expresan el intento de asimilar un territorio que emergió traumáticamente y que irrumpió en los paisajes nacionales alentados previamente por la estatalidad boliviana.

En este marco, los aportes de Jens Andermann (2008) resultan fructíferos. Retomando la cuestión que planteé, respecto a la relación entre naturaleza y paisaje, es interesante pensar a este último no solo como un “resultado” visual de la transformación de la primera sino en tanto “ensamble”: es decir, como un proceso “oscilante entre imagen y entorno” (Andermann, 2008, p. 6). De esta forma, entiendo al paisaje como una operación sobre la naturaleza —como lo comprenden Cortés-Rocca (2011), Nogué (2016) o Simmel (2013)—, pero también como proceso medial entre el entorno natural y la imagen que devuelve.

Resta hacer una última aclaración que complejiza aún más la problemática. Pese a que en este trabajo me ocupo solo de la dimensión visual del paisaje, es preciso señalar que este no se reduce a determinadas representaciones pictóricas o fotográficas. El paisaje también compete ciertos aspectos políticos, económicos, históricos y culturales de una determinada organización social. Tal como lo plantea William John Thomas Mitchell, “el paisaje mismo es un medio físico y multisensorial […] en el cual son codificados significados y valores culturales” (2009, p. 118).

Esta definición ayuda a esclarecer varias cuestiones. En primer lugar, no debemos reducir al paisaje únicamente al medio en el cual se expresa. Es decir, una “pintura paisajística” no agota a todo el paisaje, sino que es un medio en el cual una determinada representación del mismo es expresada. Ello permite liberar al término de su pesada carga en tanto género pictórico o como determinada forma de composición fotográfica. Al mismo tiempo, Mitchell concibe al paisaje como un “medio” en sí mismo, en el sentido en que “mediatiza lo cultural y lo natural” (p. 119). Esta cuestión no es muy lejana a entender al paisaje en tanto proceso, en el sentido que tiene una función mediadora entre dos dimensiones, cultura y naturaleza según la cita de Mitchell, pero también entre naturaleza e imagen en los términos planteados por Andermann.

A su vez, Mitchell aduce que el paisaje es un medio tanto “físico” como “multisensorial”, lo que invita a no asociar simplemente al paisaje con determinadas imágenes visuales. Si bien en este trabajo me sirvo de imágenes visuales, el alcance de la noción no se agota en la visualidad de los materiales.

En definitiva, comprendo al paisaje bélico como flujos o hilos que se enhebran y se rompen en y a través de las imágenes que propongo analizar. Este paisaje no se reduce a una sola imagen, sino que se compone entre varias de ellas, las cuales no redundan en vistas amplias, sino que se constituyen a partir de aproximaciones fragmentarias al entorno natural (meso y micro espacios).

En este sentido, al igual que el paisaje en términos generales, el paisaje bélico tampoco se reduce únicamente a las imágenes, sino que lo entendemos en tanto proceso mediador entre el entorno natural y la imagen. Asimismo, pese a que existen paisajes de todo tipo, desde naturales y urbanos hasta olfativos o auditivos —como lo destacan María Ángeles Durán (2016) o Steven Feld (1996)—, en este trabajo analizamos solo la relación entre el paisaje bélico y el entorno natural chaqueño.

4 Metodología

He decidido no inclinarme por la adopción de perspectivas semióticas respecto al análisis de las imágenes, ni de marcos teóricos provenientes de la historia del arte. Por el contrario, elijo trabajar desde el campo de la cultura visual, particularmente, desde el enfoque de Mitchell (2017), dado que ello me permite aprehender al campo de la visualidad ligado estrechamente a aspectos sociales y culturales.

Mi estrategia metodológica se basa en entender a las fotografías no como unidades cerradas en sí mismas, sino en permanente relación entre sí, como constructoras de un determinado “flujo visual”, buscando observar cómo el paisaje es construido en series de imágenes. Se trata de hallar elementos comunes que conectan a las imágenes y construyen un determinado paisaje sobre la guerra: en este caso, el elemento común es la construcción del entorno natural chaqueño a partir de “meso” y “micro” espacios, prescindiendo de las típicas vistas.

En consecuencia, mi estrategia metodológica opta por componer e identificar relaciones entre las imágenes antes que abocarme a pormenorizados estudios de cada una de ellas. No obstante, ello no quita que el análisis preste atención a lo que cierta literatura denomina como “contenido” de las fotografías. En términos de lo planteado por Gillian Rose, el abordaje se focaliza en las imágenes “en sí mismas” (2016, p. 32), aunque ello no derive en un análisis formalista ni meramente inmanente, sino en encontrar relaciones visuales. A su vez, también tomamos en consideración secundariamente a los otros “sitios” de la metodología visual propuestos por Rose, como el lugar de la producción de las fotografías, así como de su circulación.

Como última aclaración, es preciso advertir que, aunque me concentro en las imágenes en sí, ello no implica que no considere la relevancia social de las mismas: afirmar que las fotografías de la guerra del Chaco estudiadas construyeron un paisaje bélico que puso en crisis al paisaje nacional boliviano preexistente es tomar en cuenta su eminente relevancia social y cultural.

5 Nuestro análisis

5.1 Rodolfo Torrico Zamudio y el Chaco desde “adentro”

Rodolfo Torrico Zamudio (1890-1955) fue un importante fotógrafo boliviano. Conocido como “el turista”, ha explorado gran parte de Bolivia con su cámara, capturando imágenes de gran destreza técnica. Sus contribuciones, junto con las de otros destacados fotógrafos como Max T. Vargas, Luigi Doménico Gismondi o Julio Cordero, han desempeñado un papel fundamental en la construcción de ciertos imaginarios nacionales. Estos imaginarios, en parte plasmados en la obra conmemorativa Bolivia en el primer centenario de su independencia (Alarcón, 1925), han sido alentados por el gobierno boliviano6.

Respecto a las condiciones de producción y contexto de sus fotografías bélicas, es preciso advertir que fueron tomadas en dos momentos: el primero, durante “el año 1934, cuando el ejército paraguayo realiza su gran avanzada hacia territorio boliviano […]; el segundo, durante 1935, cuando el ejército boliviano inicia una poderosa contraofensiva militar” (Sánchez Canedo, 2017, p. 8). Asimismo, Zamudio expuso las fotografías, a meses del cese de hostilidades, en el Club Alemán de Cochabamba en diciembre de 1935, y en 1936 repitió la exposición La Paz. No es casual que las mismas hayan resultado un gran éxito, siendo que “la gente retornaba el Salón varias veces al día para revivir las imágenes de la tragedia” (Sánchez Canedo, 2017, p. 14). Ello sugiere que estas imágenes no pasaron desapercibidas y han impactado en los imaginarios nacionales de la época.

Dentro del Álbum fotográfico de la Guerra del Chaco (Sánchez Canedo, 2017), se encuentran recopiladas 118 fotografías capturadas por Torrico Zamudio, las cuales abarcan tanto el frente de batalla como los departamentos de Beni, Santa Cruz y Cochabamba. Aunque el álbum contiene imágenes correspondientes a todos los años del conflicto, el montaje llevado a cabo por el fotógrafo persigue la construcción de un relato visual antes que una simple secuencia cronológica.

En ese sentido, la primera mitad7 está compuesta por 77 fotografías, que muestran la partida de las tropas desde algunas ciudades bolivianas (como Cochabamba o La Paz) hacia el teatro de operaciones: allí evidenciamos una ausencia del conflicto armado, del enemigo y del territorio chaqueño. En gran parte de estas imágenes, antes que un paisaje bélico, observamos retratos grupales del personal militar, sanitario, así como también de civiles. Asimismo, también encontramos fotografías de dicho personal realizando tareas concernientes al conflicto. Sumado a ello, Torrico Zamudio muestra lazos de solidaridad y afecto: despedidas de los soldados partiendo al frente, el cuidado de las enfermeras para con los heridos o, simplemente, soldados descansando o hablando entre ellos.

Todo ello cambia en la segunda mitad del álbum. Luego de que las fotografías exhiban algunas acciones logísticas por parte del ejército boliviano, como la apertura de caminos a través de las llamadas “picadas”, el entorno natural comienza a ganar peso conforme a la mostración del Chaco “desde adentro”. En estas imágenes notamos la ausencia de típicas vistas asociadas a la fotografía de paisaje (Cortés-Rocca, 2011; Tell, 2019). Como expresé con anterioridad, construir paisaje a partir de vistas amplias es un intento de aprehender la totalidad del entorno. Sin embargo, dicha totalidad también es una selección de un determinado “fragmento” de la naturaleza. Es importante comprender, entonces, que ese tipo de fotografías pretenden que ese fragmento se convierta en un “nuevo todo” (Cortés-Rocca, 2011, p. 109). En otras palabras, la operación de la fotografía paisajística es fragmentar para totalizar.

Sin embargo, en estas imágenes de Torrico Zamudio —y en las de Bazoberry— no podemos afirmar que el paisaje se constituya de ese modo. En ellas el paisaje se conforma con base en una doble fragmentación: por un lado, la fragmentación debida al “recorte” que de por sí genera toda fotografía; pero, por otro lado, una fragmentación fruto de que el entorno natural de la guerra no puede ser aprehendido en una ficción totalizadora.

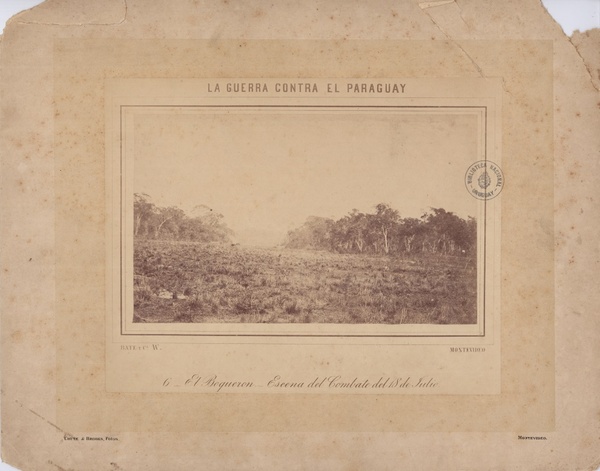

A diferencia de la existencia de “vistas del frente” —para el caso, por ejemplo, de la fotografía de la guerra contra Paraguay (Díaz-Duhalde, 2015, p. 122), las cuales incluso se observan en escenas de combate (Figura 1)—, en la guerra del Chaco es dificultoso encontrar ese tipo de aproximaciones al entorno chaqueño. A excepción de una foto que retrata “la cañada Muñoz” (Torrico Zamudio, 2017, p. 50), en las imágenes de Zamudio no he encontrado las típicas vistas.

Figura 1

“El boquerón. Escena del combate del 18 de julio”.

Fuente: Bate y Cia, 1866. Biblioteca Nacional de Uruguay.

Ahora bien, construir una vista de la naturaleza también implica una pretensión de dominio por parte del saber científico: el entorno natural se convierte así en objeto pasible de ser mensurado y estudiado. Por el contrario, la pasividad de la naturaleza en ese tipo de aproximaciones es algo que dista en las fotografías estudiadas por nosotros, en donde el entorno natural cobra un papel activo. A partir de aproximaciones meso-espaciales, las fotografías construyen un paisaje denso, con la vegetación como gran protagonista. La naturaleza chaqueña “absorbe”, de esta forma, a las tropas bolivianas (Figuras 2, 3 y 4). A medida que el relato visual de Zamudio se interna en el Chaco (es decir, conforme se muestran escenas propiamente bélicas8), o que sus fotografías comienzan a mostrar un entorno cada vez más desconocido tanto para sus ojos como para los imaginarios nacionales de los años previos, el paisaje de la guerra se vuelve sumamente opresivo.

Figura 2

“Destacamento azieuri entrando en una picada. 16 de marzo de 1935”.

Fuente: Torrico Zamudio, 2017, p. 86.

Figura 3

“Picada esperanza abierta por el regimiento linares. Sector Sud”.

Fuente: Torrico Zamudio, 2017, p. 87.

Figura 4

Soldados entre la densa vegetación.

Fuente: Torrico Zamudio, 2017, p. 98.

Estas fotografías, lejos de plantear una “separación” entre la naturaleza y el sujeto que la contempla, como se lograría a través de una vista amplia, invitan a sumergirse en el entorno chaqueño. Se configura, de esta manera, un ambiente cargado: no hay un espacio abierto en donde la mirada pueda recorrer y contemplar una aparente totalidad. La mirada queda sujeta y encerrada en una imagen que devuelve un fragmento de una naturaleza que no logra ensamblarse en una totalidad más amplia. Se trata de la construcción de un paisaje en el cual priman las atiborradas ramas, las sombras y, en ocasiones, la indiferenciación entre la vegetación y los soldados. En el caso de las figs. 2,3 y 4 no hay siquiera línea del horizonte ni cielo que logre conectar a dicho entorno natural en un espacio más amplio. De esta forma, el paisaje bélico conforma una suerte de “no lugar” para los imaginarios preexistentes: ¿qué conecta a estas imágenes con el paisaje andino boliviano? Por supuesto que la misma topografía del Chaco boliviano dificutó su inserción en la paisajística nacional prexistente. No obstante, en el ordenamiento de las fotografías propuesto por Torrico Zamduio, el Chaco es un lugar al cual las tropas bolivianas arriban de forma harto dificultosa y del cual siquiera se vuelve. Esto último se refuerza en la última fotografía, la cual no retrata el retorno de las tropas: sino que se muestra a una calavera insertada en un tronco, siendo el epígrafe de la foto “horripilante trofeo en Iguiraru 1935” (Torrico Zamudio, 2017, p. 124).

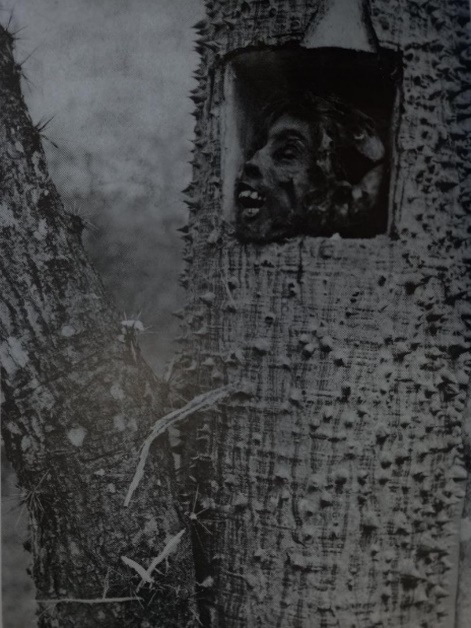

Figura 5

“Horripilante trofeo en Iguiraru 1935”.

Fuente: Torrico Zamudio 2017, p. 124.

Esto sintetiza una cuestión clave: ya siquiera se trata de una construcción meso-espacial del entorno natural, sino un acercamiento “micro” hacia la corteza de un árbol del cual se observan, además de la calavera, sus espinas. Esto produce una fuerte simbiosis, que veremos también en las fotografías de Bazoberry, entre naturaleza y muerte: según estas imágenes, la muerte de los combatientes no parece estar dada por el enemigo sino por la misma naturaleza.

En esta dirección, es interesante marcar que esta función de la naturaleza se diferencia del papel que Díaz-Duhalde le atribuye en las pinturas de Candido López sobre la guerra contra Paraguay. Mientras que en las pinturas del artista argentino la naturaleza operaba como un tercer elemento que se ubicaba por “encima” del conflicto (a partir de su solemnidad y grandeza), en las fotografías de Torrico Zamudio cobra otro papel. A partir de la construcción de un paisaje bélico fragmentario, la naturaleza se convierte en algo a combatir, pero, fundamentalmente, en algo a padecer por parte de los soldados. La naturaleza se ubica, de esta forma, en el mismo nivel que los soldados, siendo que estos deberán luchar constantemente contra ella. Esta forma de visibilizar el entorno produce que el paisaje bélico se vaya conformando a partir de espacios acotados y de vistas “cortas” en donde la flora y vegetación cobran un papel activo y hostil.

5.2 La naturaleza “fagocitadora”: en torno a las fotografías de Luis Bazoberry

Al igual que Torrico Zamudio, Luis Bazoberry fue un destacado fotógrafo boliviano. Nacido en 1902 en Cochabamba, contaba con dos estudios fotográficos, uno en su ciudad de origen y el otro en La Paz, “siendo uno de los fotógrafos comerciales preferidos por la elite de ambas ciudades” (Sánchez Canedo, 2009, p. 45).

Cuando se inician las hostilidades entre Bolivia y Paraguay, Bazoberry ingresa al conflicto como “fotógrafo de hospitales de campaña” y, luego de algunos días, es designado como “jefe de la Sección de Aerofotogrametría” (Gumucio Dagron, 2016, p. 39). Sin embargo, sus fotografías no se limitaron a dicha labor, sino que también tomó y filmó imágenes con una pequeña cámara de mano. Con ese material, gran parte echado a perder por las condiciones climáticas del Chaco, se convirtió en el autor de una de las producciones fílmicas más importantes sobre la guerra: La Guerra del Chaco (1932-1935), también conocida como Infierno Verde. Siendo este un mediometraje documental compuesto a partir de “25000 metros de escenas cotidianas en los campamentos y en el frente de guerra” (Gumucio Dagron, 2016, p. 39).

Aquí me propongo estudiar las fotografías de Bazoberry compiladas en la obra Historia (gráfica) de la Guerra del Chaco (1982), cuya primera edición fue publicada en 1972 —37 años más tarde del cese de hostilidades— de Mariano Baptista Gumucio9. Dado que la disposición de las fotografías responde a la intencionalidad de Baptista Gumucio y no a la de Bazoberry, es complejo hablar de ellas en función de su ordenamiento, como lo hice con el álbum de Torrico Zamudio.

Sin embargo, hay una cuestión que ocurre tanto en las fotografías de Torrico Zamudio como en las de Bazoberry: el enemigo es retratado pocas veces y nunca en condición de beligerante. Si bien ello podría ser ajeno a la cuestión del paisaje tal como lo entiendo en este escrito, es interesante pensar que la invisibilidad del enemigo configura una visualidad en la cual, como afirma Luis Toro Ramallo (1936) en su novela Chaco, el conflicto parece darse como una “lucha entre fantasmas” antes que entre ejércitos de bandos enfrentados.

Pero esta cuestión fantasmática, en tanto existe una ausencia figurativa del enemigo en actitud de combate, no implica que la guerra se haya librado en un espacio vacío. Al igual que en las fotografías de Torrico Zamudio, en las imágenes de Bazoberry hay un particular tratamiento y construcción del paisaje bélico. El interés de este último giraba en torno a la construcción de una visualidad a partir de una meso-espacialidad con una clara vocación documentalista del conflicto. Como he señalado, dicha construcción de la espacialidad, a partir de planos que suelen ser cercanos y en donde también prescinde de las usuales “vistas”, contribuye a la construcción de un paisaje fragmentado. El territorio del Chaco parece ser extraño a Bolivia: ello no es de sorprendernos si observamos, por ejemplo, que, en una de las grandes obras conmemorativas del centenario boliviano, el Álbum del Centenario (Alarcón, 1925), no hay registros de fotografías de dicho territorio. En otras palabras, el territorio chaqueño era una gran ausencia en la construcción paisajístico-nacional boliviana durante la década de 192010: la guerra marcó el retorno más trágico de dicha obliteración.

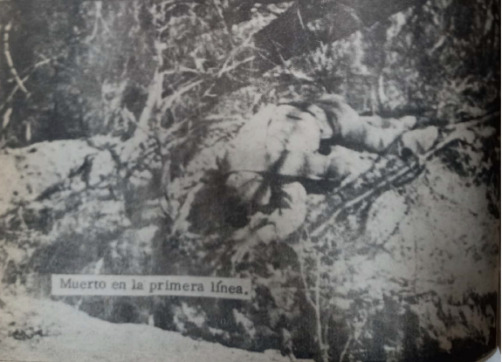

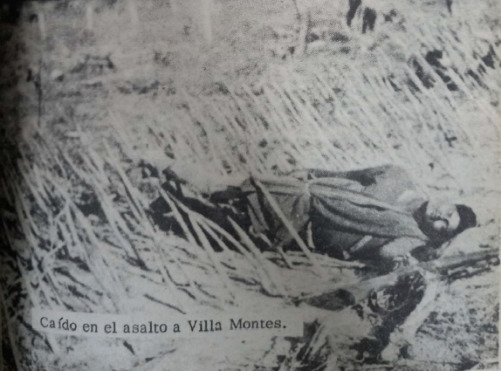

Las fotografías de Bazoberry no solo van en el mismo sentido de las de Zamudio en su relación con el entorno natural, sino que refuerzan con mayor énfasis dos cuestiones: espacios muy cerrados —en ocasiones, la profundidad de campo se hace prácticamente nula— y un papel aún más activo de la vegetación, en donde esta parece “fagocitar” a los cuerpos de los combatientes que yacen sobre ella, generando una notoria confluencia entre el cuerpo humano y la naturaleza, que propicia una imbricación que bordea la indistinción. Estos espacios cerrados, densos y pesados son los que acompañan todas las fotografías de cadáveres que retrata Bazoberry.

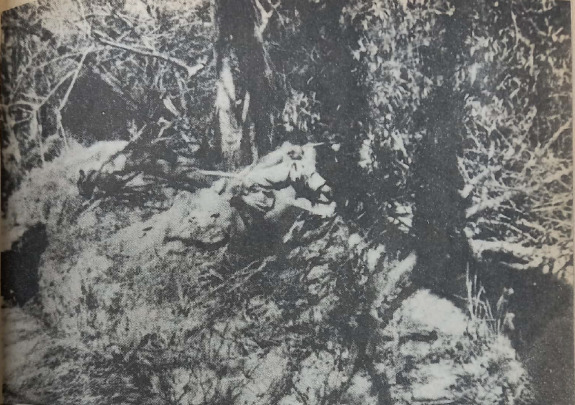

Figura 6

Cadáver que yace casi indistinguible sobre el suelo.

Fuente: Bazoberry, 1935

Figura 7

Cadáver enmarañado (Fotografía de Luis Bazoberry).

Fuente: Publicada en Baptista Gumucio, 1982.

Más allá de que la nitidez de estas imágenes no es óptima, como se evidencia en la Figura 6, apenas se alcanza a distinguir el cuerpo humano que reposa sobre la enmarañada vegetación. Mientras que en la Figura 7 sí se observa con mayor claridad el occiso entre ramas y espinales. De esta forma, Bazoberry expone en sus fotografías una suerte de “muerte enmarañada” de los combatientes del Chaco. A diferencia del álbum de Torrico Zamudio, en donde tenemos pocas imágenes de cadáveres de combatientes (respeto a muertes bolivianas, solo observamos dos cuerpos sin vida producto de una ejecución por deserción), Bazoberry muestra gran cantidad de imágenes de combatientes muertos de ambos bandos en conflicto.

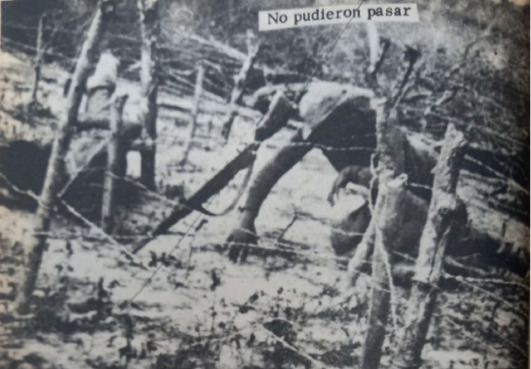

La idea de una naturaleza hostil que fagocita a los combatientes es reforzada por la soledad en la que yacen los cuerpos: sin presencia ni de otros cadáveres ni de soldados vivos que los contemplen o los retiren (aspecto que sí se observa en las fotografías de Torrico Zamudio). A su vez, la enmarañada vegetación, sobre la se disponen los cadáveres, encuentra continuidad en los alambres de púas o estocadas (Figuras 8 y 9): estos elementos de defensa, realizados por las mismas tropas, se funden con el entorno natural, produciendo una indistinción entre la responsabilidad humana en producir dichas muertes y el accionar de la naturaleza. A todo ello se suma, además, la cuestión del “abandono” (como describe el epígrafe de la Figura 9) de dichos cuerpos, conformando una visualidad en donde la guerra, lejos de producir héroes, genera desolación.

Figura 8

“No pudieron pasar” (Fotografía de Luis Bazoberry).

Fuente: Publicada en Baptista Gumucio, 1982.

Figura 9

“Abandonado” (Fotografía de Luis Bazoberry).

Fuente: Publicada en Baptista Gumucio, 1982.

Figura 10

“Muerto en la primera línea” (Fotografía de Luis Bazoberry).

Fuente: Publicada en Baptista Gumucio, 1982.

Figura 11

“Caído en el asalto a Villa Montes” (Fotografía de Luis Bazoberry).

Fuente: Publicada en Baptista Gumucio, 1982.

Es cierto que a ello también contribuyen las propias características del terreno y el uso de trincheras: las batallas no se daban en campos abiertos, como es usual observar en las pinturas de Cándido López, sino entre pajonales o espesa vegetación. Sin embargo, no podemos desprender mecánicamente11 que ha sido la simple naturaleza del terreno o de los avances de la industria y estrategias bélicas (en comparación con la guerra contra el Paraguay) los que produjeron este tipo de aproximaciones visuales al conflicto. Sabemos que no hay una única forma de mostrar y que Bazoberry o Torrico Zamudio tenían la destreza, y el saber técnico, para poder tomar fotografías en distintos ángulos y planos, pese a las complicadas condiciones topográficas y al evento bélico en sí mismo.

6 Conclusiones: el paisaje bélico, fragmento y ensamble

En resumen, entre los aspectos que se destacan como resultados, he identificado que las fotografías de Zamudio y Bazoberry construyen un paisaje bélico que dista de las clásicas vistas propias de la fotografía de paisaje. Así, a diferencia de un paisaje centrado en el componente andino, alentado en torno al centenario boliviano (1925), en donde la “majestuosa montaña” (Ahumada, 2012) se erigía en un elemento de gran importancia en el imaginario nacional, el paisaje bélico se conforma en base a una fragmentación y hostilidad del entorno natural. En otras palabras, este paisaje marca un punto de ruptura con la producción paisajística nacional previa de la estatalidad boliviana (1925-1932). Desde el centenario de la “República de Bolivia” hasta la guerra del Chaco, la estatalidad alentó la producción de un paisaje nacional centrado en la identidad andina12 y el imaginario de la civilización preicaica Tiwanaku, podemos observar ello en variadas fuentes del periodo13. Dicho paisaje, que intentó integrar imaginariamente a todo el territorio de Bolivia, con exclusión justamente del Chaco, se vio interrumpido con el acaecer de la guerra. La guerra del Chaco implicó así el retorno de un paisaje nunca integrado coherentemente en los imaginarios nacionales de la época.

En conclusión, las fotografías de Zamudio y Bazoberry marcan ciertas diferencias respecto a otras formas de visualización, tanto de la misma guerra del Chaco como de otras guerras anteriores de la región: la aproximación visual de la contienda dista de las clásicas “vistas” que aprehendían espacios amplios y construían, de esta forma, paisajes totalizadores. No obstante, ello no implica la ausencia de paisaje, en tanto, a través de la fotografía, Torrico Zamudio y Bazoberry plantean una particular mostración del entorno chaqueño. Este desplazamiento de una construcción macro-espacial hacia una meso y micro espacial produjo un paisaje bélico producido de manera fragmentaria. Y, como muestran las imágenes de Bazoberry, el paisaje se torna en extremo hostil “fagocitándose” a los caídos y produciendo muertes solitarias que se confunden con la misma flora chaqueña.

En definitiva, es difícil arribar a una visualidad paisajística “totalizadora” del Chaco a partir de las fotografías reseñadas. De ello se desprende también cierta ajenidad que estas fotografías nos transmiten sobre el territorio: ¿cuál es el espacio en donde se está librando la guerra?, ¿es Bolivia? De esta forma, las fotografías que hemos visto cimentan la idea de una guerra completamente absurda: en donde las imágenes siquiera logran construir al Chaco como un “desierto” a habitar, sino como espacios o terrenos fragmentarios de vegetación y pajonales. Y, por último, este paisaje bélico, el cual torna a la naturaleza chaqueña en un elemento hostil, marca un claro punto de ruptura con el paisaje nacional boliviano erigido en los años previos: de la imagen de una Bolivia homogénea, asentada sobre el imaginario andino y la civilización preincaica de Tiwanaku, el paisaje bélico del Chaco indica el retorno de esa “otra” Bolivia obliterada.

Ahora bien, todas estas consideraciones no agotan la cuestión. Me gustaría retomar, para concluir, lo que he planteado respecto a la perspectiva de Andermann (2008), en la cual el paisaje es visto en una posición intersticial entre entorno e imagen. Afirmar que el paisaje opera en tanto “ensamble” entre dichas dimensiones, es observarlo también en tanto “medialidad”. De esta forma, el paisaje no se reduce al aspecto visible de las fotografías, sino que opera como una noción a partir de la cual, en nuestro caso, los fotógrafos mediatizaron un entorno natural que se les presentaba extraño. Dicha extrañeza, como resalté, se debía a que el entorno chaqueño era ajeno a una construcción nacional imaginaria vinculada fuertemente por el componente andino. A su vez, la ajenidad ante el entorno natural, el cual se les presentaba con gran hostilidad, se relacionaba estrechamente con las condiciones que les presentaba la guerra. En otras palabras, un entorno ajeno porque, hasta el momento, no había sido imaginado ni integrado coherentemente en el paisaje nacional boliviano; y hostil, dado que gran parte de las muertes bolivianas se debieron a causas derivadas del mismo. De esta manera, ese paisaje bélico ha sido una forma de mostrar, pero también una mediación y un ensamble entre la hostil experiencia material con el entorno natural y su visibilidad en tanto imagen.

7 Agradecimientos y financiamiento

La Universidad de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) han financiado parcialmente esta investigación, en el marco de mi tesis doctoral. Agradezco profundamente a la Fundación Cultural Torrico Zamudio por el fructífero diálogo y las facilidades para la obtención del material fotográfico.

8 Referencias

Ahumada F., Paulina. (2012). Paisaje y nación: la majestuosa montaña en el imaginario del siglo XIX. Artelogie, 3, 1–27. https://doi.org/10.4000/artelogie.6841

Alarcón, Ricardo. (1925). Bolivia en el Primer Centenario de su Independencia. The University Society Inc.

Andermann, Jens. (2008). Paisaje: imagen, entorno, ensamble. Orbis Tertius, 13(14), 1–8. https://www.orbistertius.unlp.edu.ar/article/view/OTv13n14a01/pdf_1

Bal, Mieke. (2006). Conceptos viajeros en las humanidades. Estudios visuales: Ensayo, teoría y crítica de la cultura visual y el arte contemporáneo, 3, 28-77.

Baptista Gumucio, Mariano. (1982). Historia (Gráfica) de la Guerra del Chaco. Ultima Hora.

Brothers, Caroline. (1997). War and Photography: A Cultural History. Routledge.

Burucúa, José & Kwiatkowski, Nicolás. (2014). “Cómo sucedieron estas cosas”. Representar masacres y genocidios. Katz.

Combès, Isabelle. (2018). Chaco adentro: las expediciones de Ángel Ayorora. Anuario. Estudios Bolivianos, Archivísticos y Bibliográficos, 1(25), 97–140.

Combès, Isabelle. (2023). Etnografías pretéritas del Chaco boliviano. El país.

Combès, Isabelle & Michèle, Salaun. (2018). El Chaco de Jean-Baptiste Vaudry. Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.

Cortés-Rocca, Paola. (2011). El tiempo de la máquina: retratos, paisajes y otras imágenes de la nación. Colihue.

Dalla-Corte Caballero, Gabriela. (2006). Representaciones fotográficas de un brigadista paraguayo: entre la Guerra del Chaco, la Guerra Civil española y el exilio. En Gabriela Dalla-Corte Caballero, Gustavo Garza Merodio & Ricardo Piqueras Céspedes (Eds.), Iberoamérica, España, Cataluña. Intercambios desde la Geografía y la Historia (pp. 149–173). Fundació Casa Amèrica Catalunya.

Dalla-Corte Caballero, Gabriela. (2010). La Guerra del Chaco: ciudadanía, Estado y Nación en el siglo XX: la crónica fotográfica de Carlos de Sanctis. Prohistoria Ediciones.

Dalla-Corte Caballero, Gabriela. (2016). De España a Francia: brigadistas paraguayos a través de la fotografía. Universitat de Barcelona.

Dalla-Corte Caballero, Gabriela. (2017). Guerra y Paz en el Chaco Boreal: Ideas y propuestas de la Revista Comercial Iberoamericana Mercurio de Barcelona. Revista de Indias, 77(269), 235–262. https://doi.org/10.3989/revindias.2017.008

De Chazal, Agustina. (2022). La política visual de la Guerra del Chaco (1932-1935): Apropiación territorial, construcción nacional y disputas de sentido a través del dispositivo fotográfico en Paraguay. Folia Histórica Del Nordeste, 45. https://doi.org/10.30972/fhn.0456301

Díaz-Duhalde, Sebastián. (2015). La última guerra: cultura visual de la guerra contra el Paraguay. Sans soleil.

Díaz-Duhalde, Sebastián. (2022). Fotografía humanitaria: imágenes de prisioneros durante la guerra del Chaco en el Archivo del Comité Internacional de La Cruz Roja (CICR). A Contra Corriente. Una Revista de Estudios Latinoamericanos, 19(2), 147–173. https://acontracorriente.chass.ncsu.edu/index.php/acontracorriente/article/view/2208/3538

Didi-Huberman, Georges. (2014). Cortezas. Shangrila.

Durán, María. (2016). Paisajes del cuerpo. En Joan Nogué (Ed.), La construcción social del paisaje (pp. 27–62). Biblioteca Nueva.

Feld, Steven. (1996). Waterfalls of Song. An Acoustemology of Place Resounding in Bosovi, Papua New Guinea. En Steven Feld & Keith Basso (Eds.), Senses of Place (pp. 91-135). School of American Research Press.

Fort, Federico. (2021). Dispositivos visuales en torno a la construcción de la nación en el “Primer Centenario de la República de Bolivia” (1925): el Álbum del Centenario y la reimaginación de los pueblos indígenas. XIV Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. https://cdsa.aacademica.org/000-074/698

Fort, Federico. (2022). El rostro de la nación, el rostro de la mujer: retratos y “galerías sociales” en el Álbum del Centenario (Bolivia, 1925). Revista Sociedad, 45, 205–225. https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/revistasociedad/article/view/8128/6826

Fundación Simón I. Patiño (2008). Chaco trágico. Angustia y flora doliente de los hombres. Testimonios gráficos de la guerra. Autor.

Gumucio Dagron, Alfonso. (2016). El infierno verde. Archipiélago. Revista Cultural De Nuestra América, 22(88).

Hernández, Juan. (2018). La guerra del Chaco (1932–1935). Ni Calco Ni Copia, 8, 11–29.

Hirsch, Eric. (1995). Landscape: Between Place and Space. En Eric Hirsch & Michael O’Hanlon (Eds.), The Anthropology of Landscape. Perspectives on Place and Space (pp. 1–23). Oxford University Press.

Hurtado Gómez, Luis. (1997). Una figura relevante poco conocida en la medicina nacional el Dr. Maldonado Soliz, Raúl. Archivos bolivianos de historia de la medicina, 3(2), 225-230.

Keller, Ulrich. (2013). The Ultimate Spectacle. A Visual History of the Crimean War. Routledge.

Klein, Herbert. (2015). Historia mínima de Bolivia. El Colegio de México.

Masotta, Carlos. (2009). Telón de fondo. Paisajes de desierto y alteridad en la fotografía de la Patagonia (1880–1900). Aisthesis, 46, 111–127. https://doi.org/10.4067/S0718-71812009000200006

Mitchell, William. (2009). Paisaje imperial. Memoria Académica, 5(7), 112–129.

Mitchell, William. (2017). ¿Qué quieren las imágenes?: una crítica de la cultura visual. Sans Soleil.

Nogué, Joan (Coord.). (2016). La construcción social del paisaje. Biblioteca Nueva.

Penhos, Marta. (2017). Las fotografías del álbum de Encina, Moreno y Cía. (1883) y la construcción de la Patagonia como espacio geográfico y paisaje. En Julio Vezub & María Aguilar Rodríguez (Coords.), Patrimonios visuales patagónicos. Territorios y sociedades (pp. 49-64). Ministerio de Cultura de la Nación.

Querejazu Leyton, Pedro. (2008). Los artistas bolivianos en la Guerra del Chaco. En Chaco Trágico. Flora doliente y angustia de los hombres. Testimonios gráficos de la guerra (pp. 3–25). Fundación Simón I. Patiño.

Querejazu Leyton, Pedro. (2017). La representación de los habitantes del Chaco desde la imagen. La pintura y la fotografía como registro social de los ignorados. Historia y Cutlura, 40, 105–144.

Rivera Cusicanqui, Silvia. (2015). Sociología de la imagen. Miradas ch’ixi desde la historia andina. Tinta Limón.

Rose, Gillian. (2016). Visual methodologies: an introduction to researching with visual materials. Sage.

Sánchez Canedo, Walter. (2009). Miradas. Ensayo sobre fotógrafos, fotografías y mentalidades en Bolivia. Editorial Gente Común.

Sánchez Canedo, Walter. (2017). Rodolfo Torrico Zamudio: “repórter” en la guerra del Chaco. En Álbum Fotográfico de la Guerra del Chaco (pp. 1–15). Fundación Cultural Torrico Zamudio.

Sauer, Carl. (2006). La morfología del paisaje. Polis, Revista de La Universidad Bolivariana, 5(15). https://www.redalyc.org/pdf/305/30517306001.pdf

Simmel, Georg. (2013). Filosofía del paisaje. Casimiro.

Sontag, Susan. (2004). Ante el dolor de los demás. Santillana Ediciones Generales.

Tell, Verónica. (2019). El lado visible: fotografía y progreso en la Argentina a fines del siglo XIX. Unsam Edita.

Toro Ramallo, Luis. (1936). Chaco: novela (del cuaderno de un sargento). Nascimiento.

Torrico Zamudio, Rodolfo. (2017). Álbum fotográfico de la Guerra del Chaco. Fundación Cultural Torrico Zamudio.