Inmigración marroquí en el País Vasco y la experiencia del duelo migratorio

Moroccan Immigration in the Basque Country and the Experience of Migratory Mourning

- Zakariae Cheddadi El Haddad

- Palabras clave:

- Duelo migratorio

- Inmigración

- Marruecos

- País Vasco

- Identidad

- Keywords:

- Migratory mourning

- Immigration

- Morocco

- Basque Country

- Identity

1 Introducción

La globalización ha significado para muchas personas no solamente el desdibujamiento de las fronteras económicas, culturales, artísticas y estilos de vida, sino también la aceleración de las migraciones internacionales en prácticamente todos los países del mundo. En poco más de veinte años hemos superado ya la barrera del 3 % de personas inmigrantes en el mundo, según la Organización Internacional de Migraciones (OIM, 2020). En este contexto de cambios y transformaciones sociales, la inmigración de la comunidad marroquí resulta importante para entender las características de los nuevos fenómenos migratorios. Ello se explica debido a la fuerte tradición migratoria de este país a Europa, residiendo, por ejemplo, en el continente europeo alrededor de cuatro millones de inmigrantes marroquíes (Lacomba y El Khamsi, 2018). Esta diáspora incorpora rasgos característicos propios en comparación con otras comunidades migratorias, como puede ser la importante diferencia sociocultural y religiosa con relación a las sociedades europeas, el posible choque cultural producto de dichas diferencias y la distinción sociocultural en cuanto al mundo de la moral y los valores (Álvarez-Benavides, 2013; Cebolla y Requena, 2010; Pumares, 2002). Todo esto sin hablar, por supuesto, de otra característica relevante relativa a las estrechas dificultades que impone ser una inmigración de un país no desarrollado a otro país desarrollado, como puede ser la situación de irregularidad, la dificultad de integración socioeconómica, así como la discriminación percibida.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, el objetivo de la presente investigación consiste fundamentalmente en profundizar en el discurso de las personas inmigrantes marroquíes en relación con sus trayectorias migratorias, incidiendo especialmente en las problemáticas, dificultades y complicaciones que atraviesan en la inmigración producto del hecho de ser personas inmigrantes en el extranjero. En este sentido, se trata de estudiar el particular duelo migratorio que deben atravesar las personas inmigrantes marroquíes en el País Vasco, a partir de la experiencia migratoria narrada sobre las carencias, demandas y pérdidas socioafectivas que conlleva el hecho social de ser inmigrantes marroquíes en España. Para ello, se emplea una metodología de carácter cualitativo, utilizando la entrevista en profundidad (N 28) como técnica de investigación.

A continuación, se procede a presentar la investigación a través de los diferentes apartados que fundamentan la misma: breve explicación del marco teórico y estado de la cuestión de la investigación; presentación de la metodología utilizada; y, por último, exposición de los principales resultados del trabajo de campo.

2 Duelo migratorio, sus manifiestas causas y posibles consecuencias

Ser persona inmigrante supone tener que enfrentarse a una nueva realidad social, muchas veces en soledad. Justo cuando los recursos personales resultan ser limitados, debi

do al cambio social, cultural, económico y de otra índole, el inmigrante debe incorporarse a la nueva sociedad con lo poco que tiene disponible de recursos a nivel personal y social. Precisamente, en un contexto como este, puede desencadenarse el duelo migratorio, caracterizado, según el profesor Joseba Achotegi (2009), como un tipo de duelo psicológico que se experimenta por la incapacidad personal para gestionar la nueva etapa de la inmigración, tras haber abandonado la anterior etapa (previa a la inmigración). En este caso, la diferenciación de etapas no es baladí, ya que la anterior etapa (premigratoria) formaba parte del dominio de la vida de la persona inmigrante, mientras que en la nueva etapa (migratoria) los recursos se ven, muchas veces, estrechamente limitados para hacer frente a la nueva realidad personal. Aquí es donde, también, emerge la idea del estrés de aculturación propuesto por John Berry (2005), quien advierte que se trata de un estrés debido a la necesidad de la persona inmigrante, en un contexto de limitación de recursos personales, sociales y culturales, de incorporarse efectivamente a la nueva sociedad.

La idea de que la inmigración impone una suerte de problemáticas personales y sociales que desembocan en cierto estrés está muy extendida en la literatura científica, tanto la sociológica como la médica (Achotegi, 2009; Collazos et al., 2008; Ochoa-O’Leary et al., 2015; Krupinski et al., 1965; Zheng y Berry, 1991). El fundamento de esta realidad social atravesada por el estrés y el malestar radica en que la inmigración supone cambios de vida, de hábitos, abandonos, renuncias, nostalgias, melancolías, recuerdos, discriminación, todos ellos, en definitiva, posibles estresores en la vida personal de la persona inmigrante. Así las cosas, los costes de la inmigración, más allá de ser económicos y materiales, suelen ser, igualmente, emocionales y psicológicos, dado que la experiencia de cambio personal a todos los niveles se experimenta como una pérdida de un mundo propio frente a un nuevo mundo de ausencias e incertidumbres. En este sentido, la identidad personal y social de la persona inmigrante puede quedar dañada debido a la incapacidad moral para hacer frente al nuevo contexto (Achotegi, 2009). En definitiva, se trata de un desafío a la identidad del sujeto, quien debe gestionar emocionalmente la nueva realidad, buscando puntos de unión entre el ahí y el antes (sociedad de origen), y el aquí y el ahora (sociedad de destino).

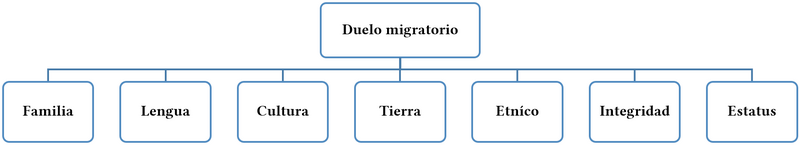

En este orden de cosas, la gestión de las ausencias del pasado y las incertidumbres del futuro se convierten en la gestión personal del duelo migratorio. Este duelo migratorio, según Achotegui (2009), puede desencadenarse a su vez en siete diferentes duelos personales por los cuales puede pasar la persona inmigrante a la hora de resolver su posible vivencia del estrés migratorio. En la figura 1 identificamos estos diferentes tipos de duelo migratorio.

Figura 1

Diferentes formas de expresión del duelo migratorio. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Achotegui (2009)

Tratando de aproximarnos a estas diferentes modalidades de expresión del duelo migratorio, se pueden resumir en tres fuentes principales de duelo: primero, un duelo social relativo a la noción de pérdida de contacto y vínculo con lo que nos es conocido y familiar, siendo la familia y los amigos exponentes principales de este duelo; segundo, un duelo sociocultural que comporta la pérdida de contacto y vínculo con la lengua de origen, las costumbres y tradiciones socioculturales y religiosas del país de origen, además de la nostalgia por la tierra de origen y por sus rasgos característicos propios y familiares (clima, paisaje, olores, etc.); tercero, un duelo relativo a las condiciones tanto materiales como no materiales alcanzadas en la sociedad de destino tras la inmigración, comportando este duelo un estrés por las condiciones en las que se emigra y se arriba al país de destino, además de la cuestión de la pérdida de estatus social (entre los cuales, se encuentra la percepción de la discriminación percibida, etc.), económico y legal en el país de destino.

Este duelo migratorio como consecuencia del estrés de aculturación, empleando la terminología de Berry (2005), puede desencadenar consecuencias graves a nivel de salud mental y emocional como puede ser el síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple (síndrome de Ulises) propuesto por Achotegui (2009). En efecto, este síndrome se relaciona con una mala elaboración del duelo migratorio, conllevando problemáticas psicológicas de posibles cuadros reactivos de ansiedad y depresión por la no aceptación de la nueva situación. En este sentido, siguiendo a Achotegui (2009) este síndrome afecta a las personas inmigrantes precisamente por factores estresores como la problemática de la soledad y pérdida de afecto por parte de los seres queridos, la sensación de no haber cumplido con las expectativas del proyecto migratorio, o la ausencia de recursos básicos para sobrevivir en el nuevo entorno. A este respecto, algunas investigaciones coinciden en que la condición social de inmigrante puede llegar a ser un potente estresor psicológico, de tal modo que, esta condición, puede provocar riesgos importantes a nivel de salud mental. (Cantor-Graae y Selten, 2005; Collazos et al., 2008; Fitzpatrick, 1971; Levecque et al., 2007; San Juan et al., 2005; Zheng y Berry, 1991).

Ahora bien, una vez identificado el problema en general del duelo migratorio, resulta fundamental aproximarnos a las condiciones sociales, culturales, y de otra índole relativa a la comunidad migratoria de marroquíes en el contexto de las investigaciones realizadas. A fin de poder comprender el duelo migratorio de esta comunidad y los posibles estresores que definen dicho duelo, es del todo imprescindible primero contextualizar esta comunidad en el espacio migratorio.

3 Contextualizando la inmigración marroquí

De acuerdo con los datos del Observatorio Vasco de la Inmigración (2022), en Euskadi la población inmigrante extranjera más numerosa es la marroquí. Se trata de un fenómeno que ha observado un crecimiento ascendente, pues la inmigración marroquí a principios del año 2000 no lideraba las estadísticas por origen nacional con residencia en la Comunidad Autónoma Vasca. Así, pues, resulta fundamental indagar en las características de este tipo de inmigración presente en Euskadi. Acudiendo a las diferentes investigaciones que se han realizado en torno a esta diáspora, cabe concluir que esta inmigración está atravesada por múltiples obstáculos y piedras en el camino. Piedras que empiezan ya desde el país de origen, Marruecos, y que, atravesando la península Ibérica, se transforman en problemáticas personales y sociales de afrontamiento de la nueva vida social en la inmigración. En este sentido, diferentes investigaciones han indagado sobre las singularidades de esta inmigración, pudiendo resumirse tales conclusiones en las siguientes: a diferencia de otras comunidades migratorias, la diáspora marroquí articula identidades muy fuertes a nivel religioso (islam) y a nivel sociocultural (árabe y marroquí) (Aparicio et al., 2005; Barba y Causo, 2023; Moustaoui, 2016); el rol de la tradición, la familia y la diáspora de origen resultan imprescindibles en dicha construcción de la identidad social (Luque, 2019; Pumares, 2002); asimismo, estas identidades están estrechamente ligadas con el fenómeno de las culturas transnacionales, es decir la emergencia de una cultura a caballo entre la vida de aquí y ahora (inmigración) con la vida de ahí y antes (Marruecos) (Cheddadi, 2022). Este rasgo contribuye a definir a la inmigración marroquí como una inmigración transnacional1, caracterizada por la capacidad de hacer convivir la cultura y la religión de la sociedad de origen con las nuevas vivencias y condiciones sociales, culturales y económicas a las cuales debe incorporarse socialmente en la nueva sociedad.

Ahora bien, si por algo es caracterizada esta inmigración en la literatura académica, es por las condiciones de precariedad vital en la que debe desarrollar su proyecto migratorio. En este orden de cosas, una de las problemáticas más importantes a la que debe hacer frente esta comunidad se relaciona con el cambio de país, sociedad y entorno geográfico, ya que todo ello impone una serie de dificultades a todos los niveles. Haciendo referencia a la literatura académica a este respecto, tanto en Europa como en España, las personas inmigrantes marroquíes se enfrentan a problemas tan dispares y agudas como la cuestión de la ciudadanía y la irregularidad administrativa, la precariedad vital y exclusión socioeconómica (Bousetta, 2008; Gastón-Guiu et al., 2021); la compleja y, muchas veces, confusa articulación de la identidad social en un nuevo contexto social atravesado por las tensiones y resistencias producto del choque sociocultural y religioso con la nueva sociedad (Castien, 2003; Aparicio et al., 2005; González, 2016); la inseguridad psicosocial frente a cierta discriminación y estigmatización social debida a la xenofobia y al racismo (Barba, 2016; Brüb, 2008; Izaola, 2017; Shershneva, 2015); la constante percepción social y política de que las personas inmigrantes marroquíes musulmanes no se integran ni tampoco demuestran actitud para ello, etc. (Pew Research Center, 2006).

Todas estas problemáticas sitúan a esta comunidad inmigrante ante tesituras difíciles de resolver a nivel personal y social. Habida cuenta de todo lo señalado en este apartado, resulta fundamental preguntarse y cuestionarse, en este sentido, sobre la particular vivencia del duelo migratorio presente en esta comunidad de inmigrantes marroquíes, pues, a tenor de las características señaladas en este marco, se presenta necesaria esta indagación empírica. En definitiva, nos preguntamos sobre la incidencia de ciertas pérdidas personales, afectivas y sociales en la construcción de una identidad en la sociedad de residencia.

4 Diseño metodológico de la investigación

Esta investigación se contextualiza en el marco general de un proyecto de investigación de tesis doctoral sobre la construcción y negociación de la identidad social de la comunidad inmigrante marroquí en el País Vasco (2021-2025). Siendo nuestra pregunta de investigación relativa a cómo construye la comunidad inmigrante marroquí del País Vasco su duelo migratorio y cuáles son aquellos estresores fundamentales que intervienen en la construcción de dicho duelo, resulta pertinente enfocar esta investigación desde una metodología de carácter cualitativo (Taylor y Bogdan, 2009), a partir de la realización de entrevistas en profundidad a personas miembros de la diáspora marroquí residentes en el País Vasco.

El enfoque cualitativo resulta ser una metodología adecuada de cara a responder a las preguntas de esta investigación, dado que nos permite acceder a la biografía y trayectoria narrada por parte de las personas implicadas en esta investigación, profundizando en los diferentes discursos de la comunidad inmigrante marroquí. La elección de la técnica de investigación social de la entrevista obedece al hecho de que nos habilita para indagar en profundidad en la trayectoria personal y social de los sujetos de investigación, a diferencia de otras técnicas cuya profundidad puede ser coartada (Valles, 1997). En este sentido, se ha optado por la realización de entrevistas en profundidad con un diseño de guion de entrevista abierto y flexible, permitiendo al entrevistado cierta flexibilidad a la hora de que puedan emerger discursos y contenidos previamente no tenidos en cuenta. Por otro parte, las variables que se proceden a estudiar en esta investigación son dos: por un lado, la categoría de duelo social por la inmigración (familia, amigos y conocidos, etc.) y, por otro lado, la categoría de duelo por la pérdida de estatus social en la nueva sociedad (problemas socioeconómicos, legales, problemas de adaptación y sentimiento de discriminación, etc.).

El trabajo de campo se ha realizado durante los años 2022-2023, dándose por concluido una vez alcanzada la saturación informativa (Glaser y Strauss, 2009). Se han realizado 28 entrevistas en profundidad, siendo el muestreo elegido el de bola de nieve, es decir, el acceso a los informantes ha sido a través de otras personas informantes entrevistadas (Ruiz, 2012). De las 28 entrevistas realizadas en las diferentes provincias de la Comunidad Autónoma Vasca, 18 han sido a inmigrantes marroquíes de primera generación y 10 a miembros de la generación “1.5”. En lo relativo a la medición por entorno geográfico, 19 de estas entrevistas han sido en la provincia de Vizcaya, 7 en la provincia de Guipúzcoa y 2 en Álava. Por último, en cuanto al género de las personas entrevistadas, 17 de ellas han sido hombres y 11 han sido mujeres (ver tabla 1).

| Perfil de la persona | Hombres | Mujeres | Total |

|---|---|---|---|

| Inmigrante residente en Vizcaya | 15 | 4 | 19 |

| Inmigrante residente en Guipúzcoa | 1 | 6 | 7 |

| Inmigrante residente En Álava | 1 | 1 | 2 |

| Total | 17 | 11 | 28 |

Tabla 1

Personas entrevistadas en el trabajo de campo

A todas las personas entrevistas se les ha administrado un guion de entrevista, cuyos contenidos generales, entre otros, versan sobre ítems tales como:

- La experiencia migratoria (el viaje, las condiciones del viaje, etc.)

- Los primeros momentos en la sociedad de destino (condiciones personales, sociales, económicas, legales, etc.)

- La adaptación social al nuevo entorno social (Problemas y dificultades de diversa índole)

- La discriminación social percibida en la nueva sociedad

- Costes (perdidas) y beneficios (logros) personales y sociales debidos a la inmigración.

- Etc.

El análisis de las entrevistas seguido es el análisis de discurso sociológico, donde se estudia el discurso como significado social desde un análisis textual del propio discurso, contextual en el que emerge el discurso e interpretativo del mismo (Ruiz, 2012). Para dicho procedimiento se ha utilizado la plataforma Atlas Ti, cuyo software permite clasificar el contenido de las entrevistas en diferentes categorías de análisis de discurso.

Por último, resulta importante mencionar que para la realización de esta investigación se han seguido los requisitos éticos que obliga el compromiso ético que suscribe este investigador con la escuela de doctorado de la UPV/EHU. En este sentido, a todas las personas entrevistas se les ha solicitado, a través de un documento acordado, el consentimiento informado, siendo una de las cláusulas más importantes aquella que obliga a que los datos recabados en el trabajo de campo sean única y exclusivamente para fines de investigación.

5 Resultados de la investigación

A continuación, se presentan los principales resultados de trabajo de campo de esta investigación. Para el análisis de resultados se ha empleado la técnica de análisis del discurso sociológico.

5.1 Duelo por la pérdida social con la inmigración

Acudiendo al conjunto de las entrevistas realizadas, es posible sostener que la experiencia migratoria de las personas inmigrantes marroquíes se puede comprender mejor si tenemos en cuenta que se trata de una experiencia atravesada por una serie de grandes oportunidades, pero, al mismo tiempo, de importantes reveses y costes personales y sociales. Así, la inmigración de Marruecos a España implica múltiples ganancias, como señalan las propias personas inmigrantes en su discurso social. A saber:

Pues la inmigración me ha dado para cómo vivir y eso, la independencia sí, sí. Bueno, vivir sola también e independencia. Y… (…) Lo que me ha dado la vida aquí, pues me ha dado, bueno ya he dicho: vivir sola, independizarme, trabajo también. Y también nueva vida también. Que aquí también ya he hecho otra vida. (Participante F, entrevista personal, mayo de 2023)

Igual, digo yo, igual si me hubiese quedado en Marruecos no llegaría en lo que estoy ahora, por ejemplo. He estudiado dos FP, más una ingeniería, más varias experiencias en varias empresas…Entonces, igual digo yo, igual no lo hubiese tenido en Marruecos. (Participante A, entrevista personal, diciembre de 2022)

Sin embargo, estas significativas ganancias personales también se ven contrariadas por una serie de costes dolosos, como, por ejemplo, puede ser el duelo por la pérdida de la familia, las amistades, el entorno familiar y conocido, las costumbres, la cultura y el idioma, así como el estatus social en la sociedad de origen. En este orden de cosas, la inmigración se experimenta en la vida cotidiana como una imperiosa necesidad personal, pero, al mismo tiempo, como un mundo de renuncias expresadas a través de la nostalgia, la melancolía, y la morriña por el mundo dejado atrás. Entre otras expresiones, este duelo se identifica fundamentalmente debido a la pérdida de contacto y vínculo con la familia y con los seres queridos que permanecen en Marruecos.

En efecto, al igual que otros procesos migratorios (Parella, 2007), la emigración de la población marroquí conlleva tener que hacer frente a la negociación de los vínculos, redes y comunicaciones con la familia convertida en familia transnacional, producto de la separación geográfica de sus miembros. Al respecto, cuando se les invita a reflexionar sobre el mundo que se ha quedado atrás (Marruecos) respecto al mundo que ha llegado ahora (la residencia en Euskadi), los inmigrantes marroquíes sostienen discursos como los que siguen:

Puf, a la gente que he perdido todos estos años trabajando y se ha ido muriendo. A toda la gente mayor, a mis tíos, a mis tías… Sin haber podido disfrutar con ellos el tiempo. Porque claro, al haber venido joven, son 17-18 años y ya son, claro, son 18 años que no has convivido con ellos. Y eso lo echas, esa convivencia. (Participante I, entrevista personal, enero de 2023)

He perdido muchas amistades, familias (Se le pregunta sobre los costes de la inmigración). No he vivido mucho con ellas. Mi abuela, por ejemplo. Hay años que no la he visto y se me hace eterno no verla. Es una persona a la que he querido muchísimo. Una tía que es maravillosa. Y bueno, imagino que gran parte de mi familia haya seguido su vida y no he estado en la suya o ellos en la mía. (Participante G, entrevista personal, junio de 2022)

Estos discursos remiten a cierta experiencia de pérdida, que ni siquiera puede ser retribuida económicamente, ya que arraiga sus raíces en una necesidad básica del ser humano como es la de vincularse afectivamente con las personas más queridas, como puede ser el caso de la familia o las personas más cercanas. La idea de “son 18 años que no has convivido con ellos” remite, en cierto sentido, a una experiencia de duelo inevitable, a la que el inmigrante debe hacer frente si desea elevar su estatus social y económico personal. En otro sentido, este discurso, también, narra una experiencia personal de duelo donde la ausencia de la familia a largo plazo se concibe como un peso al que hacer frente durante la inmigración. Ahora bien, como sucede en otras experiencias migratorias (Parella, 2007), el duelo por la distancia no interrumpe las comunicaciones transnacionales con la familia, sino que la promueve, buscando otras alternativas como el refuerzo de las comunicaciones online o por llamada (Cheddadi, 2022). Al final, es necesidad de la persona inmigrante buscar otras alternativas, ya que tal como sostiene una de las personas entrevistadas (E 28), la persona inmigrante no puede dejarse arrastrar por esta necesidad psicológica, pues la experiencia migratoria conlleva (obliga) hacer frente a estos duelos personales.

Así las cosas, como en otras migraciones transnacionales (Hirai, 2014), nos encontramos con una cierta nostalgia producto del desencuentro simbólico entre el mundo del ahora (España y el País Vasco) y el mundo del antes (Marruecos). El mundo del ahora conlleva importantes retribuciones sociales y económicas (movilidad social ascendente); pero el mundo del antes que se pierde supone dolorosas experiencias de abandonos y ausencias emotivas (Achotegui, 2009). En este sentido, el inmigrante marroquí, siguiendo a Luis Guarnizo (2004), debe construir su forma de vivir transnacional, siendo consciente de la problemática negociación que debe entablar entre el mundo del ahora y el del antes. En definitiva, entre el mundo conocido y el mundo por conocer.

En el contexto de esta desasosegante experiencia, la figura de la madre se torna fundamental en la cosmovisión de esta inmigración. Aunque la familia se percibe desde una perspectiva amplia, la madre simboliza un duelo mayor por su ausencia, convirtiéndose en el talón de Aquiles de las pérdidas debidas a la inmigración. Detengámonos en las siguientes experiencias personales de estas personas inmigrantes:

Mi madre, es que no, el perder todo ese tiempo con ella (…) Es impagable… Eso no se paga con dinero. Ella está bien. Esta agradecida. Quiere lo mejor para nosotros. Pero hay algo dentro que siempre te, que echas en falta. Levantarte por la mañana o el fin de semana y verla. Lo que sea, aunque no la veas todos los días; aunque sea un fin de semana, por las tardes, cuando salgas del curro y estar con ella y eso… (Participante I, entrevista personal, enero de 2023)

La verdad que el mayor coste es esto: vivir lejos de la familia. Y por ejemplo, no estar presente cuando murió mi madre. Esto para mí es un coste que yo no lo puedo cambiar con dinero. (Participante S, entrevista personal, julio de 2022)

A juzgar estos últimos verbatims, este duelo migratorio se exacerba cuando la figura de la madre entra en escena, ya que aparece como la persona a la que más se la echa en falta durante el periplo migratorio. Aun así, este duelo migratorio se intensifica cuando, durante la etapa migratoria, acontecen eventos o circunstancias especiales, como pueden ser celebraciones familiares y religiosas (Ramadán, Fiesta del Cordero, etc.) o, como dice el entrevistado (E11), la fatídica muerte de un miembro especial de la familia como puede ser la madre. Ello acentúa todavía más el duelo migratorio, pues la experiencia de la partida migratoria se observa, aún más si cabe, como una inevitable condición de imposibilidad de mantener los vínculos personales con las personas más queridas. El hecho, además, de estar en situación irregular, como han expresado muchas de las personas entrevistadas, contribuye a que la experiencia migratoria sea más dolorosa y frustrante. Atendamos a la siguiente experiencia de este hombre marroquí que estuvo varios años en situación irregular en España hasta que finalmente regularizo su situación administrativa:

Tu familia seguía en tu sangre, en tus venas. Nunca puedes eliminarlos o borrarlos. Siempre están presentes. Y entonces esto afecta a nivel psicológico y sentimental porque tienes familia que llevas tres, cuatro años sin verla y cuando necesitas hablar o compartir algo con tu familia, tampoco puedes. (Participante R, entrevista personal, julio de 2022)

En este caso, la situación de irregularidad conduce a que la experiencia migratoria sea más dolorosa y frustrante, porque hace más intensa la experiencia de abandono y lejanía de la familia y los seres queridos. En efecto, los vínculos se rompen y, para más inri, no se sabe cuándo llegará la posibilidad de volver a reencontrarse con el país de origen y con la familia. Así, la experiencia de estas personas inmigrantes es de precariedad máxima, puesto que, además de tener que hacer frente a la incertidumbre de la inmigración, también deben enfrentarse a la incertidumbre de si será posible o no recuperar los vínculos que se han roto producto de la inmigración a España.

5.2 Duelo por la pérdida de estatus por la inmigración

Ahora bien, señalado todo lo anterior, es también importante remarcar que la experiencia del duelo migratorio no solamente se expresa a través de un cierto anhelo por un mundo dejado atrás, porque igualmente se puede expresar a través de la experiencia de pérdida de estatus social en la inmigración. En el caso de la inmigración marroquí en el País Vasco, aunque la inmigración conlleva a largo plazo una movilidad social ascendente, y así lo reflejan los propios inmigrantes entrevistados; en el corto y medio plazo comporta, también, tener que hacer frente a la pérdida significativa de estatus social dentro de la nueva sociedad. No es de extrañar que, en el propio discurso de las personas inmigrantes marroquíes, se revele constantemente la experiencia de sentirse y encontrarse perdidos en las primeras etapas migratorias o sufrir constantes episodios de vulneración de derechos como son los relativos a la discriminación étnica y religiosa.

El no encontrar “tu sitio” en la nueva sociedad, la obligación de tener que hacer frente al choque cultural, el sufrir discriminación por tu origen étnico y cultural o, simplemente, el no disponer de un estatus de regularidad administrativa en España; son todos ellos posibles estresores que provocan duelo migratorio en la inmigración marroquí. No es lo mismo llegar a un nuevo país con todas las garantías legales y económicas, teniendo una misma cultura y religión, que llegar a un país sin ninguna de estas condiciones descritas. Es por ello que, siguiendo el discurso de la inmigración marroquí, la experiencia migratoria también comporta, particularmente en sus fases iniciales, una pérdida de estatus social. Al respecto, observemos el siguiente testimonio de un inmigrante marroquí que llegó de la zona de los montes del Atlas:

Dejar atrás… La familia, los momentos de estar con ellos, el acompañamiento, el envejecimiento de los padres y que no estés cerca, eso… ¿Qué más? Joe, pues eso… amistades de las personas que se van. De calle, tienes derechos que optas a perderlos. Tenía derecho legal del Estado, tenía papeles, tenía la Carte (Documento Nacional de Identidad marroquí) …Ir a otro sitio, ya no tienes estas cosas. (Participante R, entrevista personal, junio de 2022)

Esta realidad se expresa con mayor intensidad en el contexto de llegada, cuando la persona inmigrante se expone a cambios radicales (indocumentación, posibles detenciones policiales, inestabilidad socioeconómica, etc.). En este sentido, el inmigrante marroquí que llega sin un permiso de residencia a España se expone a una importante pérdida de estatus en el nuevo medio, pues debe adaptarse a unas nuevas circunstancias que le obligan, por un lado, a buscar su integración social en la nueva sociedad, pero, por otro lado, le exigen una cierta invisibilidad social, pues, tal como señala este entrevistado, debe evitar a toda costa ser identificado por el Estado a fin de no jugarse una repatriación al país de origen. Todo esto provoca un cierto estrés a la hora de gestionar una realidad compleja, dado que, además de perder el estatus social (pasar de ser ciudadano en Marruecos a no tener identificación en España), también se exige una cierta capacidad para adaptarse a unas circunstancias de necesidad de ser invisible en el espacio público. Así, coincidiendo con las experiencias de otros colectivos inmigrantes (Ochoa O’Leary et al., 2015), los primeros años de estancia de muchos inmigrantes marroquíes comportan un sufrimiento añadido debido al miedo por la persecución policial y legal del Estado. Todo ello no hace más que magnificar aún más el duelo por la ausencia de un estatus social que se ha perdido dentro de la sociedad.

Aun así, esta pérdida de estatus social no solamente se circunscribe al ámbito legal, también se vincula con la pérdida de una serie de condiciones básicas para poder vivir en una sociedad. Muchas personas inmigrantes marroquíes, particularmente hombres que llegaron siendo jóvenes, relatan experiencias de duelo debido a no disponer de un hogar o renta económica en la nueva sociedad, lo cual les situaba al borde de la exclusión social. Veamos los siguientes testimonios:

En un día a otro te encuentras en la calle. Y la calle no tiene piedad. Ya sabes cómo funciona. Tendrás que elegir entre pasar hambre o tomar vías que no son nada legales. Y entonces, por mala suerte, yo en ese momento tomé vías malas. Caminos malos y tuve que pagar por ellos en la justicia bastante tiempo… (Participante R, entrevista personal, julio de 2022)

Yo, estuve una semana en albergue en Rekalde, y cuando me terminó la semana ya a la calle. Lleve la maleta a un chaval que conozco así, le he dado la maleta y luego yo estaba durmiendo en la calle… (Participante M, entrevista personal, febrero de 2023)

Se trata al final de una experiencia personal de desamparo, debido a que la inmigración, cuya promesa fundamental era lograr un cierto ascenso social, se convierte en un problema a corto y medio plazo. Un problema a gestionar en la vida personal, muchas veces con recursos insuficientes, entre los cuales, además de la problemática legal, se encuentra también la cultural y lingüística. En este sentido, el desconocimiento del idioma y de las costumbres de la nueva sociedad, también lleva aparejado una experiencia de estar y sentirse perdido en la nueva sociedad. Los siguientes discursos dan testimonio de esta realidad social con la que se encuentran las personas inmigrantes marroquíes:

Una persona que llega a un mundo donde no conoce el idioma, no tiene el conocimiento lingüístico, ni tampoco sabe dónde ir, donde dar; lo primero que se siente cuando llega es perdido totalmente. Te sientes perdido, te sientes que no perteneces a este mundo, a este lugar, sientes mucho rechazo. Te sientes como eres un número que la gente te ignora, que… (Participante S, entrevista personal, julio de 2022)

Ha sido muy duro porque no tienes esa herramienta de comunicación que te permita ser tú. Vas luchando contra lo que eres tú, el ser nuevo, el ser de otro país, además de los dos idiomas del país de acogida. (…) Necesitas socializar, necesitas conocer a gente, necesitas tener una visión un poco de… ¿A dónde me han traído mis padres? (Participante M, entrevista personal, junio de 2022)

La principal dificultad que he tenido ha sido el idioma. El problema de comunicarme. Eso me ha bajado la autoestima al principio, porque te ves inútil. Eso baja la seguridad en ti misma. (Participante W, entrevista personal, octubre de 2023)

La cuestión de la cultura y el idioma, sobre todo, se tornan fundamentales a la hora de hacer frente al cambio de sociedad y de país. Como dice uno de los entrevistados anteriormente citados, el desconocimiento del idioma, inevitablemente, sumerge a la persona inmigrante en la experiencia de estar perdido y desorientado. Esta desorientación conlleva confusión y, por tanto, también una experiencia de duelo respecto a la nueva vida. Una experiencia, también, de pérdida de autoestima, como añade una de las mujeres entrevistadas, ya que la interacción social se gestiona a través de la comunicación y, a falta de esta última, la interacción se hace más difícil.

Por otro lado, en el discurso de las personas inmigrantes marroquíes también se cita la cuestión de la discriminación étnica y religiosa. Esta discriminación comporta, igualmente, una experiencia de pérdida de estatus social en la nueva sociedad, dado que la discriminación menoscaba la necesidad del ser humano de sentirse reconocido en sociedad. Las siguientes experiencias de hombres y mujeres inmigrantes marroquíes son elocuentes al respecto:

Estás en los medios de transporte, te encuentras con gente racista, que te mira mal o que no se siente contigo en el autobús o en la forma en la que te contesta, se nota que lo hace desde la dureza y la impiedad. (…) Tienes que seguir tu vida y asumirlo. (Participante W, entrevista personal, octubre de 2023)

Por ejemplo, muchas veces a mí la gente nos cruzamos y cambia la acera. Hay gente que ha cambiado la acera cuando nos hemos cruzado. Hay gente, cuando he cogido el teléfono y he hablado en árabe, se cambió de asiento. (Participante S, entrevista personal, julio de 2022)

En este contexto de duelo por la pérdida de estatus social, la mujer marroquí es la que más puede sufrir personal y socialmente. Así también lo revelan los discursos de las personas entrevistadas: tanto hombres como mujeres apuntan constantemente a que la mujer marroquí simboliza fundamentalmente el miedo por la distinción cultural y religiosa, por lo que se ve fácilmente expuesta al rechazo y a la discriminación en el espacio público. Particularmente, las mujeres que llevan velo son las que mayormente relatan experiencias de duelo migratorio respecto a la discriminación por razones de etnia o religión. Los siguientes discursos dibujan fehacientemente esta realidad social:

Hay muchos que les molesta que una mujer vaya por ahí con el velo. No sé por qué, pero veo, muchas veces, veo una mujer con velo y pasa por un algún sitio y muchos la miran con una mirada un poquito algo raro, o algo que no les gusta ¿Sabes? (Participante CH, entrevista personal, mayo de 2022)

Yo con 10 años ya tenía… De hecho, en primaria ya tenía, ya me había puesto el velo. Entonces sí que he tenido, pues, problemas con algunas personas adultas. Bueno, problemas… Que me decían cosas que hoy en día no permitiría, pero entonces era pequeña y tampoco sabía diferencia. (Participante H, entrevista personal, noviembre de 2022)

Yo creo que la evidencia más clara del racismo es la intolerancia que existe todavía sobre las mujeres musulmanas que llevan el hijab. (…) Cuando llevaba hijab, tenía siempre un trabajo extra, yo, con la gente. Primero tenía que demostrar que yo era la mujer con personalidad, una mujer tal… Tenía que hacer la labor de demostrar y luego ya ellos se relajaban y ya me conocían. Ahora no, ahora no tengo que hacer esa labor. Ahora directamente me hablan, no sé cómo decirte… (Participante KH, entrevista personal, enero de 2023)

A tenor de este último discurso, se puede comprobar cómo la discriminación opera implícitamente a través de marcadores, como pueden ser la utilización del velo o el uso de una indumentaria típica del país de origen. En este sentido, la mujer musulmana, precisamente, por su rol dentro de esta religión (vestimenta del velo), se convierte en el blanco fácil de la discriminación. Por lo que acaba sufriendo con mayor intensidad la perdida de estatus social dentro de la sociedad de acogida.

6 Conclusiones

El objetivo fundamental de este trabajo de investigación ha sido profundizar en la experiencia migratoria de las personas inmigrantes marroquíes residentes en el País Vasco. Este estudio ha sido realizado a través de fuentes primarias de investigación, a partir de entrevistas en profundidad. La conclusión fundamental de este estudio tiene que ver con las múltiples expresiones que adopta la experiencia social del duelo migratorio en la inmigración marroquí. Esta inmigración, debido al cambio sociocultural de una sociedad (Marruecos) a otra (España y el País Vasco), se enfrenta a diferentes duelos migratorios. Aunque si bien es cierto que la mayoría de las personas inmigrantes observan un saldo positivo respecto a su inmigración de Marruecos a España, lo cierto es que dicha experiencia está igualmente atravesada por otra más importante relativa al duelo personal por la pérdida de ciertas oportunidades.

Así las cosas, este duelo migratorio tiene expresión en esta comunidad: a saber, por una parte, un duelo migratorio relativo a la pérdida de contacto físico y vínculo afectivo con personas cercanas, ya sean familiares, como también amistades y personas cercanas y próximas. En este sentido, la expresión más intensa de este duelo se vincula con la nostalgia por el contacto con la madre, en caso de que se haya quedado en el país de origen, quien encarna para estas personas el vínculo más importante a nivel familiar. Siendo importante la familia como valor fundamental de la cultura marroquí y la religión musulmana, la experiencia de este duelo puede canalizarse con mayor sentimiento de pérdida, abandono y lejanía.

Ahora bien, este duelo migratorio de la comunidad marroquí, tal como hemos podido comprobar durante el trabajo de campo, no se reduce a una suerte de duelo único y exclusivo por la familia y las personas cercanas, sino que también se extiende a las condiciones personales y sociales adquiridas en la sociedad de destino, España y el País Vasco. Ello se debe fundamentalmente a la pérdida de estatus social en la nueva sociedad, donde estas personas inmigrantes sufren diferentes pérdidas personales como las relativas a las condiciones de ciudadanía (irregularidad administrativa), a las condiciones socioeconómicas (riesgo de exclusión social y ausencia de bienestar económico a corto y medio plazo), a las condiciones culturales (fundamentalmente relativas a la pérdida de estatus social por el desconocimiento del idioma de la sociedad de destino al principio de la inmigración) o a las condiciones de discriminación y xenofobia.

En este contexto de duelos, la gran diferencia cultural y religiosa entre Marruecos y el País Vasco; la ausencia de un idioma compartido —dado que el castellano no figura entre los idiomas principales de Marruecos–; o, además de todo esto, las precarias condiciones socioeconómicas en las que se emigra; y la posible clandestinidad que puede atravesar la propia inmigración de estas personas, conlleva que la experiencia del duelo migratorio se relacione estrechamente con estas modalidades de duelo reflejadas: duelo por la familia y por la pérdida de estatus social en la nueva sociedad.

7 Agradecimientos

Esta investigación ha sido desarrollada gracias al Programa Predoctoral de Formación de Personal Investigador No Doctor (2021-2025) del Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

8 Referencias

Achotegui, Joseba. (2009). Migración y salud mental. El síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple (síndrome de Ulises). Zerbitzuan, 46, 163–171.

Álvarez-Benavides, Antonio. (2013). Procesos intergeneracionales de integración/marginalización y de (re)articulación de la identidad colectiva. Aplicación al caso de la inmigración marroquí en la Comunidad Autónoma de Madrid. [Tesis doctoral sin publicar]. Universidad Complutense de Madrid. https://eprints.ucm.es/id/eprint/20040/

Aparicio, Rosa; Van Ham, Carolien; Fernández, Mercedes & Tornos, Andrés. (2005). Marroquíes en España. Universidad Pontificia Comillas.

Barba, Mikel. (2016). Campo étnico, capital cultural y capital social. [Tesis doctoral sin publicar]. Universidad del País Vasco. https://addi.ehu.es/handle/10810/26246

Barba, Mikel & Causo, Victor. (2023). Islam e intervención social: el caso de los menores marroquíes en Bizkaia. Revista Prisma Social, 40, 377–395.

Berry, John. (2005). Acculturation: Living successfully in two cultures. International Journal of Intercultural Relations, 29, 697–712.

Bousetta, Hassan. (2008). New Moroccan Migrants in Belgium. Journal of Immigrant & Refugee Studies, 6(3), 397–408. https://doi.org/10.1080/15362940802371739

Brüb, Joachim. (2008). Experiences of Discrimination Reported by Turkish, Moroccan and Bangladeshi Muslims in Three European Cities. Journal of Ethnic and Migration Studies, 34(6), 875–894. https://doi.org/10.1080/13691830802211166

Cantor-Graae, Elizabeth & Selten, Jean-Paul. (2005). Schizophrenia and migration: A meta-analysis and review. American Journal of Psychiatry, 162(1), 12–24.

Castien, Juan. (2003). Las astucias del pensamiento. Creatividad ideológica y adaptación social entre los inmigrantes marroquíes en la Comunidad de Madrid. Consejo Económico y Social.

Cebolla, Héctor & Requena, Miguel. (2010). Marroquíes en España, los Países Bajos y Francia: gestión de la diversidad e integración. Real Instituto Elcano. Disponible en https://www.realinstitutoelcano.org/documento-de-trabajo/marroquies-en-espana-los-paises-bajos-y-francia-gestion-de-la-diversidad-e-integracion/

Cheddadi, Zakariae. (2022). Vínculos sociales con la sociedad de origen. El caso de las personas magrebíes del País Vasco. Revista de Estudios Internacionales del Mediterráneo, 32, 76–93. https://doi.org/10.15366/reim2022.32.006

Collazos, Francisco; Qureshi, Adil; Antonín, Montserrat & Tomás-Sábado, Joaquín. (2008). Estrés aculturativo y salud mental en la población inmigrante. Papeles del Psicólogo, 29(3), 307–315.

Fitzpatrick, Joseph. (1971). Puerto Rican Americans: The meaning of migration to the Mainland. Englewood Cliffs, Prentice Hall.

Gastón-Guiu, Silvia; Treviño, Rocio & Domingo, Andreu. (2021). La brecha africana: desigualdad laboral de la inmigración marroquí y subsahariana en España, 2000–2018. Migraciones. Publicación del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, 52, 177–220. https://doi.org/10.14422/mig.i52.y2021.007

Glaser, Barney & Strauss, Anselm. (2009). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Transaction Publishers.

González, María Teresa (2016) Las trayectorias de las mujeres marroquíes hacía Francia. [Tesis doctoral sin publicar]. Universidad de Granada. https://digibug.ugr.es/handle/10481/71709?show=full

Guarnizo, Luis. (2004). Aspectos económicos del vivir transnacional. Colombia Internacional, 59, 12–47.

Hirai, Shinji. (2014). La nostalgia: Emociones y significados en la migración trasnacional. Nueva Antropología, 27(81), 77–94.

Izaola, Amaia. (2017). Miradas entrecruzadas. La construcción social de la otredad. Ediciones Bellaterra.

Krupinski, Jurek; Schaechter, Frieda & Cade, John. (1965). Factors influencing the incidence of mental disorders among migrants. Medical Journal of Australia, 7, 269–277.

Lacomba, Joan & El Khamsi, Rajae. (2018). La diáspora marroquí y sus aportes a los países de recepción. Desvelando un valor oculto. Publicaciones del Instituto de Estudios Hispano-Lusos.

Levecque, Katia; Lodewyckx, Ina & Vranken, Jan. (2007). Depression and generalised anxiety in the general population in Belgium: a comparison between native and immigrant groups. Journal of Affective Disorders, 97(1–3), 229–239. https://doi.org/10.1016/j.jad.2006.06.022

Luque, Lidia. (2019). El arte de amar entre los inmigrantes marroquíes. Una mirada psicosocial. [Tesis doctoral sin publicar]. Universidad Complutense de Madrid. https://docta.ucm.es/entities/publication/b1cbb53b-2f4f-495b-aaa6-089a9c809062

Moustaoui, Adil. (2016). Tú serás el responsable ante Dios el día del juicio si no le enseñas árabe [a tu hijo o hija]: lengua árabe, identidad y vitalidad etnolingüística en un grupo de marroquíes en Madrid. Lengua y Migración, 8(1), 51–79.

Observatorio Vasco de las Migraciones. (2022). Población de origen extranjero en la CAE 2022. https://www.ikuspegi.eus/documentos/panoramicas/pan84cas.pdf

Ochoa O’Leary, Anna; Gómez, Sofía & Montoya, Erika. (2015). Stress and Fear in Immigrant Communities: Implications for Health and Human Development. Internacionales, 1(1), 150–176.

Organización Internacional de Migraciones [OIM]. (2020). World Migration Report 2020. https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf

Parella, Sonia. (2007). Los vínculos afectivos y de cuidado en las familias transnacionales. Migrantes ecuatorianos y peruanos en España. Migraciones Internacionales, 4(2), 151–188.

Pew Research Center. (2006). The Great Divide: How Westerners and Muslims View Each Other. http://pewglobal.org/reports/display.php?ReportID=253.

Pumares, Pablo. (2002). La inmigración marroquí en la Comunidad de Madrid. [Tesis doctoral sin publicar]. Universidad Complutense de Madrid. https://eprints.ucm.es/id/eprint/2414/

Ruiz, José. (2012). Metodología de la investigación cualitativa. Deusto.

San Juan, Cesar; Vergara, Anabel & Ocáriz, Estefanía. (2005). La migración como estresor: pérdida de estatus, estrategias de afrontamiento e impacto psicosocial. Migraciones. Publicación del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, 17, 91–110.

Shershneva, Yulia. (2015). Actitudes intergrupales de la inmigración extranjera en la CAPV. [Tesis doctoral sin publicar]. Universidad del País Vasco. https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/21765/TESIS_SHERSHNEVA_YULIA.pdf?sequence=1

Taylor, Steven & Bogdan, Robert (2009) Introducción a los métodos cualitativos de investigación: la búsqueda de significados. Paidos

Valles, Miguel. (1997). Técnicas cualitativas de investigación social: reflexión metodológica y práctica profesional. Síntesis.

Zheng, Xiang & Berry, John. (1991). Psychological adaptation of Chinese sojourners in Canada. International Journal of Psychology, 26, 451–470. https://doi.org/10.1080/00207599108247134