Futuros urbanos y movilidad en Santiago: aproximación etnográfica a la infraestructuración del urbanismo neoliberal

Urban Futures and Mobility in Santiago de Chile: An Ethnographic Approach to the Urban Infrastructuring Processes of Neoliberal Urbanism

- Marcos Cereceda Otárola

- Juan Ignacio Jímenez Albornoz

- Roger Sansi Roca

- Palabras clave:

- Accesibilidad universal

- Urbanismo neoliberal

- Movilidad urbana

- Envejecimiento

- Desigualdad social

- Keywords:

- Accessibility

- Urbanism

- Mobility

- Aging

- Social inequality

1 Introducción

En el presente trabajo, exponemos resultados de una investigación etnográfica que ha tenido como objetivo investigar los efectos de la introducción de tecnologías de la accesibilidad universal en las infraestructuras de movilidad en comunas del Gran Santiago, un trabajo de campo realizado entre los años 2020-2022. Mediante la participación y ayuda de un conjunto de voluntarios adultos mayores ha sido posible identificar un conjunto características tecnológicas de las calles, las micros y el metro, cuyo análisis nos ha llevado a explorar realidades que, en nuestra opinión, muestran los atributos del urbanismo santiaguino para estudiar cómo un conjunto de innovaciones tecnológicas no se enmarca en un proceso de planificación o cursos que oriente el desarrollo urbano hacia un futuro alternativo.

Concretamente, con la ayuda de los participantes hemos observado cómo conjuntos de innovaciones tecnológicas en las infraestructuras de movilidad se pueden considerar como prácticas de anticipación, imaginaciones y aspiraciones de los tecnócratas y agentes con suficiente poder para controlar e intervenir en el desarrollo urbano de esta ciudad. En el resultado de estas prácticas se pueden observar los esfuerzos, más o menos coordinados, para hacer transitar la ciudad hacia un urbanismo más inclusivo, sin superar el modelo de desarrollo urbano focalizado y con mecanismos de planificación urbana débiles, urbanismo conocido popularmente en la literatura especializada como urbanismo neoliberal.

En síntesis, el urbanismo neoliberal se define como un enfoque del desarrollo urbano que incluye privatizaciones de infraestructura pública, desregulaciones, y reemplazo de la participación estatal por la privada, junto con la privatización de espacios públicos (Brites, 2017; Coy, 2006). Esta orientación ha incrementado las desigualdades estructurales y ha acentuado la gentrificación en los centros de ciudades (Harvey, 1994). Según Stephen Graham y Simon Marvin (2001), profundiza la fragmentación de infraestructuras urbanas, creando desigualdades en el acceso a servicios básicos y generando “archipiélagos urbanos” segregados. En Latinoamérica, Guénola Capron y Salomón Arellano (2006) observan que esta fragmentación se manifiesta en múltiples escalas urbanas, afectando el desarrollo integral de las ciudades. También Paola Jirón y Pablo Mansilla (2013) destacan que el urbanismo neoliberal causa fragmentación espacial y temporal, con efectos en la organización de la vida cotidiana y la percepción del tiempo, impactando especialmente a personas con movilidad reducida por la hipermovilidad limitada y la precariedad (Jirón y Mansilla, 2013; 2014).

En torno a estas críticas generales sobre lo que se comprende como urbanismo neoliberal y los efectos que ha tenido, se observa un cierto impacto en el desarrollo urbano de Chile, especialmente en lo referente al desarrollo de marcos legales, la introducción de tecnologías y medidas para orientar el desarrollo urbano del país hacia un urbanismo más inclusivo y amigable con las realidades que experimentan las personas con movilidad reducida (Imrie, 2011). Una de estas vías ha sido la introducción de innovaciones en el ámbito de la accesibilidad universal en las infraestructuras de movilidad, como calles, autobuses y metro. Este proceso ha abierto la posibilidad de que el desarrollo urbano de este país transite hacia un tipo de desarrollo urbano diferente al actual, quizá orientado a atender las necesidades derivadas del envejecimiento demográfico y los desarrollos legales que el país ha adoptado por imperativo de sus compromisos internacionales. Este conjunto de innovaciones y cambios, sin embargo, no se plantean como un cambio en las estructuras o fundamentos del urbanismo neoliberal, lo cual abre diferentes interrogantes sobre la orientación futura que tendrá la planificación urbana para la inclusión de colectivos que experimentan movilidad reducida.

En este sentido, desde nuestros planteamientos teóricos, pensar en los futuros urbanos es un ejercicio reflexivo que nos permite englobar conjuntos de prácticas de anticipación, esperanzas e imaginaciones que se está inscribiendo constantemente en las infraestructuras mediante la introducción de innovaciones tecnológicas, que orientan los significados políticos de las infraestructuras: plantean futuros democratizadores de las infraestructuras urbanas o bien pueden producir y perpetuar las lógicas de exclusión. En el primer escenario, es un futuro que sigue un curso teleológico: la democratización de las infraestructuras; en el segundo escenario no siguen un fin teleológico, más bien puede operar un escenario en que la innovación produce lo que señalan Rebecca Bryant y Daniel Knight (2019) “teleologías abiertas”, que en este caso, producen la emergencia de múltiples configuraciones espaciotemporales que señala Jirón y Mansilla, pero en el cual observamos las posibilidades de las innovaciones tecnológicas para producir diferentes temporalidades, incluso temporalidades futuras. En este sentido, nos preguntamos ¿cómo se infraestructuran los futuros urbanos neoliberales? A través del examen de un conjunto de cambios tecnológicos observados en las infraestructuras de movilidad de Santiago de Chile buscamos aclarar respuestas a esta interrogante.

El punto de partida es considerar que hemos observado hechos arquitectónicos y de ingeniería que parecen revelar una especie de distopía urbana, en el que las orientaciones hacia un urbanismo más inclusivo continúan combinándose con las constantes desigualdades y exclusiones que definen al urbanismo neoliberal en Chile. Así, lo que presentamos a continuación es una especie de paradoja: desde diversas instancias del poder se intenta orientar el desarrollo urbano de Santiago hacia una modalidad de urbanismo más inclusivo; pero no se abandona el núcleo ideológico de las políticas de desarrollo urbano neoliberal —tal como son los programas o políticas de urbanismo focalizado—. Esto esboza un futuro sombrío o “no futuro”, donde la ciudad no se percibe como una entidad con un destino común para sus habitantes, resultado de una amalgama de esperanzas, imaginaciones y aspiraciones compartidas o comunes, lo que Sheila Jasanoff (2015) señala por imaginarios sociotécnicos.

Nuestros argumentos subrayan esta notable paradoja, donde un conjunto de innovaciones en infraestructuras de movilidad, en lugar de generar las condiciones para mitigar la desigualdad y exclusión, más bien profundizan y perpetúan el tipo de urbanismo que se ha desarrollado en Chile en los últimos 30 años.

Iniciamos este análisis presentando principios teóricos que subrayan la importancia de la infraestructura para la comprensión de los futuros urbanos. Seguidamente, introducimos la estrategia metodológica empleada centrada en la realización de una etnografía de infraestructura que ha contemplado como escenarios de observación la Red Metropolitana de Autobuses, las veredas de las comunas periféricas y la Red del Metro. En tercer lugar, presentamos los resultados en tres apartados: “notas sobre el futuro en las micros”, “notas sobre futuro en las calles” y “notas sobre futuro en el metro”. Concluimos reflexionando en torno a posibles ensamblajes espaciotemporales donde operan los procesos de infraestructuración de los futuros urbanos

1.1 Marco teórico

1.1.1 Los futuros antropológicos

Desde la antropología se han desarrollado diversos trabajos que exploran futuros antropológicos. Sarah Pink et al. (2017) argumentan que el futuro es una alteridad del presente y no un lugar lejano y difuso; que se constituye a través de prácticas y discursos que se pueden abordar desde una mirada fenomenológica y prácticas de investigación etnográficas que validen la aproximación hacia “lo incierto, lo desconocido y lo arriesgado” (Pink et al., 2017, p. 144). Siguiendo esta línea, Rebecca Bryant y Daniel Knight (2019) señalan que los futuros antropológicos se pueden estudiar mediante el seguimiento de las “orientaciones”:

“Por orientación” intentamos romper con la noción de tiempo lineal mientras aún retenemos un aspecto de teleología que consideramos importante para pensar en las vidas cotidianas. La teleología se preocupa por los “fines” en plural — múltiples formas de navegar el curso de lo cotidiano. (2019, p. 17)

Las orientaciones son diversas: Brayant y Knight distinguen anticipación, expectativa, especulación, potencialidad, esperanza y destino. Estas orientaciones y múltiples teleologías abiertas e indeterminadas producen umbrales en lo que se aúna la percepción presente, la memoria del pasado y las perspectivas del futuro, “el presente es presente porque existe un futuro, en el cual se basan las orientaciones” (Bryant y Knight, 2019, p. 197). Siguiendo esta línea, Celia Strzelecka (2013) señala que pensar e imaginar el futuro nos permite anticipar el cambio y prever eventos. Los futuros serían el resultado indeterminado de prácticas de anticipación, las cuales nos permiten producir cambios, calcular trayectorias o planificar las actividades de la vida cotidiana. Pero no todos los futuros son solo el resultado de prácticas anticipatorias, para Arjun Appadurai la imaginación, las aspiraciones también constitutivas de los futuros, moldean al futuro como un hecho cultural, pues para Appadurai Imaginar no es mera fantasía, es un campo organizado de prácticas sociales y formas de negociación entre los individuos y escenarios de posibles; ahí el futuro se diseña: existen futuros que son diseñados y existen personas que trabajan diseñando futuros (Appadurai, 2013).

Concordamos en pensar el futuro como una alteridad del presente, no es algo que suceda de manera lejana o difusa. Siguiendo a Appadurai, el futuro se puede estudiar descubriendo sus prácticas de producción en el presente fáctico: a través del estudio de imaginaciones, esperanzas y, sobre todo, en las prácticas de anticipación o en las orientaciones. Estas prácticas son hechos culturales en el sentido de que permean y orientan las actividades de la vida cotidiana, pero también pueden moldear y orientar el diseño y desarrollo de las infraestructuras, frente a lo cual cabe una segunda interrogante ¿es posible aproximarse al futuro urbano mediante el estudio de las innovaciones tecnológicas que se producen en las infraestructuras?

1.1.2 Imaginarios sociotécnicos y ANT

Quizá la respuesta a ello esté en los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad y, en especial, en el estudio de los imaginarios sociotécnicos y algunos conceptos de la Teoría del Actor-Red —clásica, en adelante, ANT (del acrónimo en inglés Actor-network Theory)—. Nos referimos a términos como los guiones (scripts), programación de acción y la delegación. Siguiendo esta línea, Sheila Jasanoff (2015) señala que los imaginarios sociotécnicos son “visiones colectivamente sostenidas y realizadas de futuros deseables” (o de resistencia contra lo indeseable), y también son “animados por entendimientos compartidos de formas de vida y orden sociales alcanzables a través de, y en apoyo de, avances en la ciencia y la tecnología” (Jasanoff, 2015, p. 19). Los imaginarios sociotécnicos son colectivos, duraderos y capaces de ser realizados; estos imaginarios son al mismo tiempo productos e instrumentos de la coproducción del futuro. Para la autora, los imaginarios sociotécnicos atraviesan el binario de estructura y agencia: combina dimensiones subjetivas y psicológicas de la agencia con la dureza estructurada de los sistemas tecnológicos, estilos de política, comportamientos organizacionales y culturas política. Esto se pueden estudiar, por ejemplo, mediante la comparación comprensiva, prestando atención a los medios por los cuales los imaginarios enmarcan y representan futuros alternativos, vinculan pasado y futuro, habilitan o restringen acciones en el espacio y naturalizan formas de pensar sobre mundos posibles (Jasanoff, 2015, p. 24).

Complementando lo anterior, también los imaginarios sociotécnicos se inscriben en el diseño y desarrollo de las infraestructuras. Esto teóricamente es posible siguiendo los planteamientos de Akrich sobre los guiones o scripts, para referirse a los procesos mediante los cuales los diseñadores inscriben a los usuarios-tipo en tecnologías y “programas de acción” (Latour, 2001). Estos guiones son instrucciones que configuran el rango de uso o las disposiciones que median y formatean las prácticas de los usuarios. Ambos procesos pueden operar de modo similar en la producción de futuros en las infraestructuras: son procesos en los cuales se inscribe el futuro imaginado (las esperanzas, anhelos o prácticas de anticipación) en el diseño y desarrollo de las infraestructuras urbanas. Aquí cabe examinar lo que Bruno Latour (2001, 2005) señaló como “programa de acción” y “delegación”. Un programa de acción son los rangos de uso diseñados en las tecnologías. Cada tecnología tiene programas de acción que despliegan metas específicas definidas o “enunciadas” por los ingenieros. Asociados a los “programas de acción”, también es importante la delegación. Latour señala:

El programa de los ingenieros queda delegado en el cemento y, al considerar este cambio, abandonamos la relativa comodidad de las metáforas lingüísticas y nos adentramos en territorios desconocidos. (2001, p. 223)

Para Latour, la delegación son articulaciones (o ensamblajes) de una gama de proposiciones (2001, p. 224) con difícil interpretación discursiva, pero que pueden producir significados. El estudio de los escenarios, personas y circunstancias que producen estos significados nos hace viajar a otros tiempos y espacios (Latour, 2001, p. 224) para explorar las instancias, intereses y prácticas de los ingenieros, que en conjunto explican el significado de una infraestructura en una innovación. Latour fue incluso más lejos: la delegación es un proceso de sustitución de las personas e instancias que fraguaron un tipo de cambio o innovación. Esta sustitución es relativa: se sustituye al ingeniero o diseñador en cuanto agente, pero no en cuanto a “agencia” materializada en un conjunto de instrucciones que sucedieron en otros espacios y tiempo, y que se enacta cada vez que es reproducida por el “enunciatario” (usuarios de la tecnología).

Las inscripciones, programas de producción y delegación se puede observar en las tecnologías que ensamblan infraestructuras y los cambios que producen, pero también en la experiencia urbana que es moldeada por la combinación de un conjunto de delegaciones y programas de acción concebidos en otros tiempos y espacios. Cuando Latour hace referencia a viajar a otros tiempos y espacios (algo común en investigaciones basadas en la ANT y SCOT (del acrónimo en inglés Social Construction of Technology) hace referencia al clásico método de la historiografía de tecnologías (Callon, 1995; Latour, 1996; Law, 2002): una suerte de recomposición de hechos pasados que se organizan en una línea de tiempo que sirve de base analítica para estudiar trayectorias de las redes sociotécnicas. Ahora, consideramos que el empleo de la ANT también nos permite viajar al futuro, aproximándonos al estudio de las teleologías abiertas e indeterminadas ¿Cómo se hace ello?

1.1.3 Etnografía de infraestructuras

Sostenemos que la etnografía de infraestructura nos permite ese análisis, al estudiar el impacto de innovaciones tecnológicas que producen presentes en los cuales el futuro se materializa. Siguiendo a Susan Leigh Star (1999), las infraestructuras son complejas redes que se diseñan, desarrollan y mantienen mediante un “trabajo invisible” que les da vida (Lampland y Star, 2009; Star, 1999). Una interpretación restringida de lo que es “el trabajo invisible de las infraestructuras” comprendería un conjunto diverso de agentes humanos y no humanos que dan vida a las infraestructuras, las diseñan, desarrollan y mantienen. Las innovaciones tecnológicas juegan un papel central en las transformaciones de infraestructura.

La introducción de innovaciones de procesos o de productos pueden producir configuraciones espaciotemporales que permiten situar la mirada etnográfica en diferentes espacios y tiempos. Por ejemplo, el estudio etnográfico de la implantación de nuevas tecnologías nos puede conducir a componer la historia que explica por qué una tecnología es de una forma y no de otra, con una serie de funcionalidades específicas que solucionan un problema. Pero también el estudio de cambios tecnológicos para solucionar el mismo problema nos puede conducir a estudiar el proceso de sustitución de una tecnología por otra.

En este sentido, las prácticas de planificación urbana permiten coordinar la agencia que enmarcan y ordenan este proceso en una secuencia lineal (planificada en etapas, por ejemplo). Pero, ¿qué sucede cuando estas prácticas de planificación son precarias, no existen o bien están delegadas en dispositivos que no siguen una lógica de planificación dirigida por el Estado?

El vocabulario que propone la ANT clásica, empleado para el estudio de las infraestructuras, nos permite explorar posibles respuestas a esta pregunta. Empleando la ANT es posible obtener descripciones de prácticas de anticipación, por ejemplo, escritas en guiones (Akrich, 1992) de innovaciones que orientan a la infraestructura hacia otros fines. En este sentido, la etnografía de infraestructuras nos ha permitido observar el futuro inscrito en las infraestructuras urbanas, prestando atención a los estándares tecnológicos (Barry, 2006),con los que identificamos y examinamos las innovaciones como parte de un plan piloto o prototipos, que están en una fase de escalamiento aún no consolidado.

La triada conceptual de (1) el futuro en los estudios antropológicos, (2) las posibilidades conceptuales de la ANT y (3) la etnografía de infraestructuras, generan un marco para buscar comprender cómo se producen los futuros urbanos. En particular, para la observación de un cambio importante en las infraestructuras de movilidad: la creciente instalación de tecnologías de la accesibilidad universal, un proceso que abre una ventana para observar cómo estos cambios están relacionados con prácticas de anticipación, pero también con las prácticas y discursos de los poderosos y las esperanzas de los más débiles.

2 Metodología

La investigación se basó en un trabajo etnográfico sobre infraestructuras de movilidad inspirado principalmente en los trabajos de Susan Leigh Star (1999) y sus aportaciones a este campo, introduciendo la mirada de los estudios de la Ciencia y la Tecnología y el principio de simetría de la ANT.

Nuestro estudio etnográfico comenzó estudiando los desplazamientos de vecinos de las comunas de Recoleta, Santiago Centro, Maipú, Las Condes e Independencia. Los escenarios de observaciones han sido los siguientes:

- autobuses

- metro

- calles

En primer lugar, los vecinos que participaron en la investigación son personas mayores de 65 años que comparten la característica de experimentar diferentes niveles movilidad reducida, aunque se desplazan de manera autónoma (sin asistente) pero ayudados en ocasiones con bastón, sillas de ruedas o andador (ayudas técnicas), nuestra investigación no se centró en estudiar sus prácticas corporales o su situación médica, más bien nos centramos en que nos compartieran sus experiencias y formas de relacionarse con la ciudad cuando caminan, usan el metro o los autobuses. Este marco de colaboración y cocreación se tradujo en la producción de un conjunto de datos que, en cierta forma, nos han ayudado a observar y comprender la ciudad a través de sus voces y formas de relacionarse con ella. En este sentido, es necesario considerar que el usuario de movilidad reducida observa las infraestructuras de manera diferente que el usuario “prototípico”. Hay muchas diferencias que es probable que sean invisibles para este último, que resultan claramente marcadas para el primero. Las diferentes temporalidades que observamos lo son desde ese punto de vista. El observador con movilidad reducida es, quizás, un observador mucho más granular que quien no experimenta esa situación.

Con la ayuda de los participantes hemos podido establecer una lista de mediadores tecnológicos relevantes para estos escenarios:

- Los distintos estándares de accesibilidad que tienen los accesos de la flota de autobuses.

- El nuevo estándar de diseño accesible de los rebajes de veredas.

- La disparidad de los accesos al vestíbulo y andén.

- Las barreras comunicativas al interior de los vagones.

En segundo lugar, se llevaron a cabo entrevistas a agentes claves vinculados a la implementación de medidas de accesibilidad en las infraestructuras. Estas entrevistas permitieron profundizar en cuanto a la historia reciente de la accesibilidad universal, y para obtener información detallada sobre los mediadores tecnológicos identificados en la fase previa.

En tercer lugar, revisamos los documentos normativos y se levantaron datos cartográficos con el objetivo de caracterizar los estándares técnicos observados.

El resultado de la articulación fue (1) más de 10 horas de video etnográfico sobre rutas, desplazamientos y testimonios de personas usuarias comunes de las veredas, buses y metro y 8 entrevistas semiestructuradas; (2) 6 entrevistas a expertos sobre el tema; (3) más de 40 fotografías sobre tecnologías observadas, mediadores tecnológicos y dibujos técnicos sobre estándares, etc. A partir de esos datos es que se elaboraron las tres notas que organizan los resultados que se presentan en la siguiente sección.

3 Resultados

3.1 Notas sobre el futuro de las micros

Santiago, 10 de septiembre de 2020. Pablo tiene 78 años, reside en la comuna de Maipú. Hoy se propone realizar un viaje “intercomunal” en micro, señala que tiene combinar 2 o 3 líneas de autobuses para llegar a la comuna de Santiago Centro, donde vive una amiga (Figura 1). “La micro” es el nombre que popularmente reciben la flota de autobuses de transporte urbano en Chile. La primer micro tiene características inaccesibles: hay un torniquete en la puerta delantera de la micro que Pablo sortea con mucha dificultad; Las dimensiones del pasillo de la micro hacen imposible que circule una persona en sillas de ruedas, aunque tiene una rampa de acceso para sillas de ruedas y tiene reservado cuatro asientos pequeños para personas con discapacidad. En medio de la carrocería, hay un espacio con dimensiones reducidas en lo que podría caber una silla de ruedas. Pablo se acomoda en el asiento que está cerca de la puerta de atrás. La segundo micro, que nos transportará desde la comuna de Maipú a Santiago centro, es una micro estándar Red. Según lo planteado por los técnicos, este tipo de micro en un “futuro” reemplazará a toda la flota, es un futuro que no tiene fecha. Esta micro tiene dimensiones antropométricas suficientes para que una persona en silla de ruedas se pueda desplazar a la zona reservada, cuenta con una rampa, climatizado y con enchufe para cargar los teléfonos móviles, no emite casi ningún ruido, pero tiene un sistema acústico de alerta. Por último, en la tercer micro. La experiencia del viaje es bastante ruda, la micro zigzaguea de forma brusca, dentro de una masa preponderante de vehículos que van y vienen al son de los semáforos, vamos por el corazón de la urbe, Pablo se sienta y se agarra fuerte de las manillas, se le observa pendiente y preocupado. (Entrada de diario de campo, septiembre de 2020)

Figura 1

Los trayectos con Pablo en tres micros diferentes

Aquí podemos observar que “las micros” han estado en centro de muchas polémicas. Antes de la implantación de las micros estándar Red, se reformó la red de autobuses con la implementación del Transantiago (Ureta, 2015), el cual fue un intento fallido de modernización de la infraestructura. A partir de ese cambio inicial, esta infraestructura aceleró su transformación: a través de los diferentes esfuerzos del Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM), se han ido introduciendo las medidas que están desarrollando un nuevo estándar, llamado “Red”, más moderno y pensado para la inclusión de diferentes colectivos con movilidad reducida.

Pero, en términos de futuros, se presenta una situación compleja: los buses antiguos no han sido sacados de circulación. Ello se hace a medida que el gobierno realiza nuevas licitaciones y en el marco de esos nuevos contratos. El cambio de las micros antiguas (estándar Transantiago) —que ya reemplazaron a otras micros incluso más antiguas (micros “amarillas”)— a las micros nuevas (estándar Red) es lento, más que nada por la alta inversión requerida para cambiar toda la flota. Además, el marco institucional hace imposible crear una empresa estatal de transporte urbanos, por lo que las aspiraciones a consolidar el nuevo estándar quedan a la espera de que la nueva flota de micros alcance el número que —en un futuro indeterminado— permita sustituir la totalidad de máquinas de la flota con el nuevo estándar “Red”.

Esta situación, desde un punto de vista teórico, abre varias aristas. Siguiendo a Pink y sus colegas (2017), la introducción de las nuevas micros se podría considerar como prácticas de “urbanismo anticipatorio” en las que se muestran los esfuerzos por parte del gobierno por plantear un futuro alternativo: la figura de una infraestructura que no está preparada para el envejecimiento demográfico ni mitiga la contaminación, contrasta con las aspiraciones e imaginaciones de los tecnócratas y políticos a tener una ciudad con una flota de autobuses homologable a nivel internacional. Esto nos dice cómo están imaginando el futuro y cómo lo están materializando, introduciendo cambios que no persiguen —o no siguen— un proceso de sustitución y estandarización incremental en el cual se pueda distinguir cierto anhelo por superar el modelo de urbanismo neoliberal, lo cual conlleva que todo cambio o innovación en realidad sea superflua, si la comparamos con la realidad del transporte público —de las micros— de las comunas y poblaciones de periferia de Santiago y del resto del país.

De este modo, la introducción de las “nuevas micros” busca materializar un futuro de ciudad en la vanguardia en movilidad, proyectando una red de autobuses que simboliza un modelo de ciudad global. Sin embargo, este futuro no incluye a todos. En esta narrativa, las empresas y el gobierno presentan tecnologías de movilidad como soluciones ideales, simplificando los complejos desafíos sociales y tecnológicos involucrados (Lanzeni et al., 2023, p. 145) y esa simplificación excluye.

Esto se ilustra con la llegada de las nuevas micros eléctricas, presentadas como una solución tecnológica para los problemas de precariedad del sistema de movilidad. Aunque se introducen medidas y estándares avanzados, estas iniciativas no rompen con las políticas subsidiarias que perpetúan la fragmentación de la infraestructura y, por lo tanto, mantienen la precariedad. Estas políticas se implementan mediante licitaciones parciales y la incorporación de maquinaria con estándares sofisticados en zonas centrales y visibles de la ciudad, pero excluyen a las poblaciones y comunas periféricas de Santiago. Mucho menos alcanzan al resto de las comunas de Chile, donde las condiciones suelen ser aún más desfavorables.

3.2 Notas sobre el futuro en el metro Santiago

18 de febrero de 2021, estoy con Juanita en la estación Los Dominicos de la línea 1 del metro (Figura 2). Juanita es una mujer de 68 años, usuaria de silla de ruedas. El objetivo de este paseo es probar las tecnologías de accesibilidad universal en el metro (estaciones y trenes). Juanita se queja sobre los ascensores, estos en ocasiones son estrechos, lo cual impide realizar maniobras para entrar o salir, situación que es más aguda con el uso masivo que se le da a estas tecnologías. Con juanita tomamos tres trenes para transitar de la línea 1 a la línea 3. En el primer tren (Línea 1), el vagón tiene reservado un lugar para personas con discapacidad, el interior del vagón permite el desplazamiento con sillas de ruedas, pero con limitaciones espaciales, no tiene un sistema de avisos de paradas por megafonía (una persona ciega se perdería), entre el vagón y el andén hay un desajuste de unos 5 centímetros, que convierte el acto de bajar/subir en sillas de ruedas en otro peligro. Volvemos a subir a otro tren (Transbordo); este, a diferencia del anterior, tiene un sistema de avisos por megafonía que anuncia estaciones y cierre de puertas. Ya estamos en la estación de Plaza Egaña, de la línea 3, es una estación es diferente, con amplios pasillos, el andén está equipado con unas barreras de protección que evitan accidentes, también está equipado con señalética para personas ciegas y para ordenar las filas de pasajeros. Hemos subimos al tren sin dificultad; el andén se ajusta perfectamente al nivel de la puerta del vagón. El interior del tren es totalmente accesible, equipado con zonas reservadas, pantallas avisadoras, sistema de megafonía. Juanita, contenta, me señala que “se ve bonito”. (Entrada de diario de campo, diciembre de 2021)

Figura 2

Desplazamiento de Juanita en el metro de Santiago

La nota encierra múltiples significados. Podemos remarcar que viajar por el metro de Santiago es una experiencia que nos mueve entre el pasado y el futuro, si prestamos atención a los componentes tecnológicos y observamos los programas de acción y las inscripciones; los cuales, de acuerdo con Latour, se identifican cuando el diseño de una tecnología falla o excluye a algún tipo de usuario. Como señalan Sergio Galilea y Julio Hurtado (1988), desde los inicios del Proyecto Metro han existido disparidad en las inversiones, lo que genera problemas de estandarización en la extensión y diseño. Con la llegada de la democracia (1990), las estaciones se han ido actualizando y adaptando a nuevos estándares, incorporando tramos de ascensores, escaleras automáticas o mejorando la señalética. Se usan así los espacios donde las acciones del pasado han dejado un margen para construir futuro.

El análisis nos ayuda a comprender unas prácticas de movilidad en que un transeúnte cualquiera puede transitar por las estaciones de la Línea 1 y experimentar con una serie de peripecias para acomodarse al diseño de la estación y del metro; y que en el mismo trayecto puede hacer transbordo a la Línea 3, inaugurada el año 2019, con una experiencia muy diferente. Estas diferencias entre los distintos tipos de tecnologías de trenes y sus estaciones son lo que se podría considerar como “ingeniería anticipatoria”. Ahí se configura el futuro de las esperanzas, imaginaciones y aspiraciones de los tecnócratas y de los gobiernos, de lograr un metro de clase mundial totalmente inclusivo, que proyecta un futuro urbano muy diferente al futuro que imaginaron los ingenieros en la década de los sesenta, setenta, ochenta y noventa, las cuales eran unas formas de proyectar el futuro que no dejaron espacio para desarrollar futuros alternativos, en el cual las políticas de accesibilidad universal, por ejemplo, ocuparían un lugar central en la planificación y desarrollo de las infraestructuras urbanas.

En estos términos, siguiendo los planteamientos de la Teoría del Actor-Red (ANT), las experiencias de pasajeros como Juanita pueden interpretarse como configuraciones espaciotemporales en las que, en una misma trayectoria (durante los viajes en el metro), se activan agencias del pasado y del futuro. Por un lado, se movilizan programas de producción inscritos por ingenieros en tecnologías hoy obsoletas, pero aún funcionales, como es el caso de la Línea 1. Por otro lado, se ponen en marcha los programas de producción incorporados en tecnologías más recientes, como en la Línea 3. Los trayectos por ambas líneas generan experiencias espaciotemporales diferenciadas, pero ensambladas en el entramado sociotécnico de una infraestructura que se transforma durante el trayecto sin perder su identidad, un efecto que Latour (2001, p. 365) describe como propio de los “móviles inmutables”: objetos que mantienen su identidad mientras se desplazan en el tiempo y el espacio.

Sin embargo, estas trayectorias, en las que se entrelazan distintas configuraciones espaciotemporales, generan espacios de cuidado, peligro o incomodidad que resultan problemáticos para personas como Juanita. De este modo, su experiencia en el metro no solo puede entenderse como un viaje que articula diversas temporalidades, sino también como un entramado de experiencias asociadas a estas. Esto invita a reflexionar sobre los futuros posibles de esta infraestructura como espacios de cuidado que trascienden la esfera doméstica (Jirón et al., 2022). Estos espacios son redes dinámicas y diversas que sostienen el cuidado de corporalidades frágiles, como la de Juanita, permitiendo que la infraestructura misma cuide en movimiento (Soto-Villagrán, 2022), pero, como hemos observado, el metro de Santiago está lejos de configurarse como una genuina infraestructura de cuidados espaciotemporales.

Esta situación peculiar nos permite reflexionar cómo hasta el momento se fue desarrollando esta infraestructura y cómo posiblemente se desarrollará en el futuro, un antes y un después definido a partir de un conjunto de innovaciones que producen cambios espaciales y temporales en la experiencia urbana. A través de estos cambios podemos escudriñar cómo se diseñan y materializan los futuros urbanos desde el Metro de Santiago.

3.3 Notas sobre el futuro de las calles

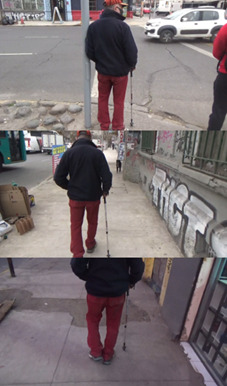

5 de octubre de 2020, 18:30 h estoy con Pedro, un vecino de 81 años, vecino de la comuna de Recoleta. Pedro para caminar se ayuda con sus bastones, él siempre está deambulando por Patronato. Es comerciante ambulante, y señala que, dado que su pensión es muy baja, no puede dejar de trabajar. El objetivo de este paseo es que me muestre los problemas de accesibilidad que él tiene vistos en las calles Dardignac y Patronato (comuna de Recoleta, Santiago). Él camina lento, ayudado de su bastón hasta llegar al cruce de peatones (Dardignac con Loreto), se detiene y con disimulo se apoya en el soporte del semáforo esperanzo a cruzar (Figura 3). El cruce de peatones es irregular, no tiene pintadas líneas de cebras, no está sonorizado. Al llegar el turno de cruzar, Pedro intenta acelerar el paso. Logramos cruzar la calle, giramos por calle Dardignac hacia Patronato. Pedro camina lentamente por unas veredas recién pavimentadas, una loza de hormigón lisa y llana por la cual camina sin problemas. Giramos por la calle Patronato para volver por Dardignac, las calles están llenas de hoyos, Pedro menciona que “Aquí están medias pencas [mal] las veredas...” “Mira aquí… [señalando un hoyo] especial para sacarse la cresta…”. Son calles llenas de agujeros, zonas deprimidas, una calle inaccesible que se ubica en el centro comercial a cielo abierto más importante de Santiago – Patronato. (Entrada de diario de campo, octubre de 2020)

Figura 3

Diferentes imágenes de Pedro caminando por las calles de la Comuna Recoleta

Se puede subrayar que Santiago es una ciudad con serios problemas de caminabilidad. Varias horas de materiales audiovisuales, que personas con características corporales similares a las de Pedro han andado, dan testimonio de problemas similares en las veredas, mostrando los obstáculos (hoyos, baldosas mal puestas, inexistencia de rebajes y así un larguísimo etcétera) y las zonas críticas en las que se experimentan sensaciones un poco extremas al cruzar y caminar por las calles.

En las entrevistas a expertos nos dimos cuenta de que el problema de la accesibilidad de las veredas es un tema controvertido. Los técnicos entrevistados insistieron en señalar que, desde el 2010, mediante una serie de modificaciones normativas emanadas de la Ley 20.422, se está realizando un proceso de estandarización en el diseño de la accesibilidad de los rebajes o rampas de veredas, el cual no ha generado los resultados esperados.

Aun así, los problemas con la accesibilidad de las calles han dado lugar a esperanzas (técnicas) de construir un futuro alternativo. A continuación, presentamos dos formas en que se inscribe este futuro alternativo del pavimento de las calles:

En primer lugar, está el Plan piloto “Ciudad Inclusiva” del MINVU (2018), el cual consistió en elegir un área concurrida, demoliendo las esquinas e instalar un diseño de vía y rampa totalmente accesible, con señales táctiles, con baldosas amarillas hechas de materiales importados que cumplen la normativa de accesibilidad de EE. UU. Este tipo de innovaciones las hemos considerado como prácticas de “urbanismo anticipatorio” en que se ensayan formas de planificación urbana moldeadas por posibles escenarios futuros: el envejecimiento demográfico, y los posibles desajustes que podría producir entre la diversidad corporal de la población y las características sociotécnicas de la ciudad. Este plan piloto fue replicado con el programa “Rutas Peatonales”, el cual incluyó a 69 comunas y consistió en pavimentar 200 kilómetros de veredas, aplicando estándares de accesibilidad universal. Esto se podría comprender simplemente como escalamiento del plan piloto; sin embargo, este escalamiento se presentó en términos de futuro, como muestran estos recortes de notas de prensa, disponibles en la web del gobierno, las palabras o frases destacadas replican la idea de “las veredas del futuro”.

Esta mañana la primera dama y quien lidera el programa “Adulto Mejor”, Cecilia Morel, junto al ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, anunciaron la implementación del plan “Rutas Peatonales” las veredas del futuro, las que buscan entregar accesibilidad universal mejorando cruces y aceras para que adultos mayores puedan evitar caídas y sentirse más seguros en las ciudades.” […] En la actividad, la primera dama y quien encabeza el plan “Adulto Mejor”, destacó la medida: “Estamos muy contentos de anunciar este programa “veredas del futuro” que permitirá que nuestros adultos mayores puedan salir con mayor seguridad a disfrutar de la ciudad. (Portal de Información del Gobierno de Chile, 2020, sección “noticias”, cursivas y negritas propias)

Los discursos promocionan las veredas como “veredas del futuro” con características específicas para crear un urbanismo “más amigable” para adultos mayores y personas con discapacidad. Se introducen como sujeto en enunciados sobre el futuro y se establece relación con los adultos mayores. De esta forma, pasan a formar parte de un régimen de enunciación de las posibilidades materiales futuras, y se les asigna otra temporalidad a través de declaraciones y escenificaciones que se difunden por los medios de comunicación. Las nuevas veredas pasan a formar parte de un imaginario sociotécnico del poder que se impone en cuanto al imaginario colectivo —de las veredas— para los subalternos.

El elevado costo que suponen estas intervenciones hace que las “veredas del futuro” se limiten a algunas zonas céntricas de 69 comunas (un 20 % del total de comunas). En este futuro de infraestructura, señalado por las narrativas del Ministerio o en declaraciones de los agentes políticos de turno, no se incluyen los barrios o zonas de la periferia urbana o el interior de las poblaciones.

En segundo lugar, en contraste con el caso de “las veredas del futuro”, exploramos las formas en que se diseñan los futuros urbanos para las poblaciones con bajos recursos, como el “Programa de Pavimentación participativa”. Para que los vecinos puedan obtener mejoras en sus veredas, calles o pasajes, el Estado les brinda la opción de postularse al programa. Para ello, los vecinos deben cumplir varios requisitos: En primer lugar, deben formar un comité de pavimentación y ser capaces de financiar entre el 5 % y el 30 % del costo de la intervención (en el caso de municipios con una mayor población en situación de pobreza las municipalidades y los vecinos están exentos de esta participación). Además, deben contratar un proyecto de ingeniería que sea validado por la Administración, específicamente por el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU). Si el proyecto es seleccionado por el programa, el MINVU se encarga de cubrir el costo restante de la intervención. Es importante aclarar que este programa se aplica tanto a vías de uso público como a viviendas sociales (DIPRES, 2021).

El programa de “pavimentación participativa” es una muestra de un futuro alternativo para las calles de los barrios periféricas o tomas de terrenos en procesos de legalización. Esta alternativa no está delegada en la iniciativa planificadora del Estado, no opera como un derecho, el mecanismo de delegación se asigna a la capacidad de los individuos y la suerte. Esto produce en el espacio urbano, en las calles y pasajes de los barrios, pequeños focos “con pavimentación accesible”. Los cuales, en cierto modo, materializan un diseño de futuro alternativo a la calle en mal estado, y lo que eso significa para adultos mayores o personas con discapacidad en cuanto a su autonomía, capacidad de desplazamiento y la percepción de seguridad de las calles, como infraestructura común, segura y acogedora.

La pavimentación participativa puede ser un signo de un futuro alternativo en que no existe el “derecho a la infraestructura” (Corsín, 2014), pero existe la posibilidad de acceder a esta, no como responsabilidad directa del Estado, sino como algo que depende del individuo, de la capacidad de ahorro familiar y vecinal, de los recursos económicos y técnicos de las municipalidades. Así se producen exclusiones interseccionales: por un lado, exclusión socioespacial producida por barreras arquitectónicas y comunicativas que no se logran erradicar al no seguir un proceso de planificación espacialmente coordinado a nivel metropolitano. Por otro lado, refuerza exclusiones por razones estructurales a escala barrial: no todos los vecinos poseen los recursos monetarios y culturales necesarios para activar el complejo ensamblaje diseñado para pavimentar el futuro de las calles, hecho por el poder para las poblaciones de bajos recursos.

Esta situación anticipa un futuro en el que muchas políticas de urbanismo contemporáneo podrían enfrentarse a una encrucijada sin salida. Por ejemplo, las circunstancias descritas vacían de sentido políticas emblemáticas implementadas en otras ciudades, como el modelo de la “Ciudad de 15 minutos” (Lamíquiz-Daudén, et al., 2024). Este enfoque busca garantizar el acceso a servicios esenciales en una radio de 15 minutos, una propuesta que ganó relevancia tras la pandemia de COVID-19. El modelo urbano se centra en mejorar la infraestructura peatonal y la caminabilidad, promoviendo la cohesión social y la sostenibilidad. Sin embargo, dadas las condiciones actuales, resulta difícil imaginar su implementación en el futuro urbano de Santiago y hace posible que el lema quedase reducido a palabras.

Este modelo se presenta más como una alternativa utópica, ya que las veredas de la ciudad no están diseñadas ni equipadas con tecnologías para atender las necesidades de peatones como Juan. La falta de zonas de descanso, rebajes accesibles e itinerarios seguros sin riesgos de caídas son problemas frecuentes que enfrenta este colectivo. Estas situaciones de movilidad no pueden capturarse adecuadamente mediante metodologías tradicionales, como las encuestas de origen-destino, lo que dificulta el diseño de estrategias de planificación para futuros urbanos más inclusivos.

Estos casos sustentan la posibilidad de estudiar cómo se producen los futuros urbanos prestando atención a innovaciones tecnológicas en las infraestructuras urbanas. Sin embargo, tienen el común denominador que no siguen una acción destinada claramente a abandonar las lógicas ni la filosofía de las políticas de desarrollo urbano neoliberales. Son casos en que se observan un intento —improbable— de transitar a un desarrollo urbano alternativo —futuro— sin abandonar la matriz ideológica e institucional urbanística del mismo. De tal forma, los imaginarios sociotécnicos del poder van fabricando una ciudad en la que los avances del desarrollo urbano se combinan con las constantes de exclusión socioespacial que producen el urbanismo neoliberal, un patrón del desarrollo urbanos que puede ser común a las ciudades del sur global y de América Latina.

4 Conclusión

Las tres notas sustentan argumentos que operan en diferentes niveles. Hemos observado que la instalación de nuevas tecnologías en estas infraestructuras no conduce necesariamente a un tipo de urbanismo distinto al que se ha desarrollado en las últimas décadas. Esto evidencia un modelo de desarrollo urbano en el que la introducción de innovaciones genera futuros que no trascienden una planificación urbana débil, focalizada y caracterizada por la implementación de cambios no estandarizados. Por lo tanto, dichos cambios suelen ser parciales y, en ocasiones, miméticos. La descripción inicial de un urbanismo neoliberal sigue siendo válida en los esfuerzos por generar una “nueva” infraestructura urbana. Sin embargo, esta infraestructura refleja de manera fiel las realidades globales que afectan a gran parte de las infraestructuras urbanas del sur global. Estas no se distinguen necesariamente por su integración en red ni pueden describirse únicamente como fragmentos de infraestructuras deterioradas o desarticuladas. Quizá el término más adecuado para describir estas infraestructuras, desde una perspectiva más poética, es el de “fricción”, tal como lo utiliza Anna Tsing Lowenhaupt (2021) para analizar el capitalismo global. En este caso, la fricción apunta a las diversas interacciones entre cuerpos e infraestructuras, generando situaciones extrañas, irregulares e inestables. Estas infraestructuras emergen, entonces, de la interconexión entre la diferencia y la desigualdad, perpetuando la precariedad del derecho a una infraestructura digna en el marco del urbanismo neoliberal que configura la infraestructura del futuro.

En este sentido, las realidades sociomateriales que hemos descrito pueden considerarse como acciones que permiten decir que “se está haciendo algo”, pero que en realidad (re)producen y proyectan situaciones de exclusión en los futuros urbanos de esta ciudad. A pesar de las innovaciones, el acceso a infraestructuras confortables, seguras, cómodas y accesibles seguirá estando limitado a lugares o “topos” del futuro, que son una isla de esperanzas e imaginaciones en un mar de obstáculos, barreras y situaciones de exclusión socioespacial que experimentan las personas con movilidad reducida. Por un lado, persiste la poca o escasa integración entre el metro, los buses y las calles. Así, se evidencia la imposibilidad de organizar estas infraestructuras en una red integrada, no solo en las formas de pago, donde existe una integración parcial, sino también en cuanto al diseño, desarrollo y gestión de estas infraestructuras urbanas.

Por otro, tenemos las disparidades e inequidad que existe entre las tres infraestructuras y al interior de cada una de ellas. Todo ello refuerza la paradoja mencionada anteriormente en que las aspiraciones y esperanzas de los tecnócratas y poderosos a orientar las infraestructuras hacia otros fines más inclusivos y justos se sigue haciendo con base en la existencia de infraestructuras precarias que (re)producen situaciones de exclusión socioespacial. Lo cual, desde nuestro enfoque, pulveriza los intentos de constituir imaginarios sociotécnicos de ciudad compartida, basados en la justicia espacial (Soja, 2009) como forma de garantizar el derecho a la ciudad y el buen vivir (Lefebvre, 1968/2020).

Siguiendo a Pink y sus colegas (2017), estas peculiares características tienen implicaciones fenomenológicas. Nos encontramos ante procesos de infraestructuración precarios, que hacen que el metro, micros y veredas devengan en máquinas del tiempo, en la que los desplazamientos de un transeúnte, a medida que viaja, es mediado por programas de acción de ingenieros que actúan desde épocas pasadas, pero también mediante los programas de acción de los ingenieros y diseñadores que trabajan diseñando y materializando el futuro en las infraestructuras. Opera aquí un ensamblaje “espacial” (que articula y combina diferentes espacios) y “temporal” (que articula y combina el pasado y futuro en una misma trayectoria móvil). Estas infraestructuras conforman una red que ensambla tecnologías antiguas y nuevas que no están enmarcadas en curso de acción teleológica, espacialmente incremental y orientada, por ejemplo, hacia otro tipo de urbanismo: los casos descritos son trayectos en los que aparecen y desaparecen las mediaciones tecnológicas que fueron producidas en otros lugares y tiempos, pero no solo en tiempos pasados sino que, siguiendo a Appadurai (2013), también en tiempos y lugares que el poder considera como futuro: el futuro también se diseña y existen personas que trabajan diseñando futuros, como ocurre con las “veredas del futuro”, las micros del estándar RED o las nuevas líneas del metro.

El fenómeno descrito (esta convivencia de múltiples temporalidades y futuros) es una forma de “infraestructuración de futuros urbanos”. Estas prácticas, discursos, tecnologías y usuarios conforman un cierto tipo de “urbanismo anticipatorio” o “ingeniería anticipatoria”, que consiste en la introducción de innovaciones tecnológicas con la finalidad de orientar las infraestructuras urbanas hacia otros fines. Aquí hemos observado urbanismos e ingenierías anticipatorias en las cuales la introducción de innovaciones no inscribe imaginaciones, aspiraciones o anticipaciones diferentes a las de los marcos institucionales del urbanismo neoliberal, lo que se evidencia mediante nuestros resultados y argumentos.

5 Agradecimientos

Agradecemos al Club de la tercera edad Salud y Amistad y a las personas que colaboraron en esta investigación.

6 Financiamiento

Este trabajo fue financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) a través del proyecto FONDECYT POSTDOCTORADO N.º 3200381 “La accesibilidad sénior: Una aproximación a la movilidad de adultos mayores en la Red Metropolitana de Santiago de Chile.” IR: Dr. Marcos Cereceda-Otárola. (2020-2022).

7 Referencias

Akrich, Madeleine. (1992). The description of technical objects. En Wiebe E. Bijker & John Law (Eds.), Shaping technology/building society: Studies in sociotechnical change (pp. 205–224). The MIT Press.

Appadurai, Arjun. (2013). El futuro como hecho cultural. Fondo de Cultura Económica.

Brites, Walter. (2017). La ciudad en la encrucijada neoliberal. Urbanismo mercado-céntrico y desigualdad socio-espacial en América Latina. Urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana, 9(3), 573–586. https://doi.org/10.1590/2175-3369.009.003.AO14

Bryant, Rebecca & Knight, Daniel M. (2019). The anthropology of the future. Cambridge University Press.

Callon, Michel. (1995). Algunos elementos para una sociología de la traducción: la domesticación de las vieiras y los pescadores de la bahía de St. Brieuc. En Juan Manuel Iranzo, Juan Rubén Blanco, Teresa González de la Fe, Cristobal Torres & Alberto Cotillo (Comps.), Sociología de la ciencia y la tecnología (pp. 259-282). Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Capron, Guénola & Arellano, Salomón. (2018). Las escalas de la segregación y de la fragmentación Urbana. Revista Trace, 0(49), 65–75. https://doi.org/10.22134/TRACE.49.2006.469

Corsín, Alberto. (2014). The right to infrastructure: A prototype for open source urbanism. Environment and Planning D: Society and Space, 32(2), 342-362. https://doi.org/10.1068/d13077p

Coy, Martin. (2006). Gated communities and urban fragmentation in Latin America: The Brazilian experience. GeoJournal, 66(1-2), 121-132. https://doi.org/10.1007/s10708-006-9011-6

Dirección de Presupuesto, Chile [DIPRES]. (2021). Evaluación focalizada de ámbito del programa de pavimentación participativa. Informe final. División de Control de Gestión Pública.

Galilea, Sergio & Hurtado, Julio. (1988). Efectos del metro en la estructura urbana de Santiago. Revista EURE, 14(42), 43-62.

Graham, Stephen & Marvin, Simon. (2001). Splintering urbanism: Networked infrastructures, technological mobilities and the urban condition. Routledge.

Gobierno de Chile. (2020, 22 de diciembre). Primera Dama y Ministro de Vivienda y Urbanismo lanzan Plan Rutas Peatonales con accesibilidad universal para personas mayores. [Noticia de prensa]. https://www.gob.cl/noticias/primera-dama-y-ministro-de-vivienda-y-urbanismo-lanzan-plan-rutas-peatonales-con-accesibilidad-universal-para-personas-mayores/

Harvey, David. (1994). Flexible accumulation through urbanization: Reflections on ‘post-modernism’ in the American city. En A. Amin (Ed.), Post-Fordism: A Reader (pp. 361-386). Blackwell. https://doi.org/10.1002/9780470712726

Harvey, David. (2014). Seventeen contradictions and the end of capitalism. Profile Books.

Imrie, Rob. (2011). Universalism, universal design and equitable access to the built environment. Disability and Rehabilitation, 34(10), 873–882. https://doi.org/10.3109/096

Jasanoff, Sheila. (2015). Future imperfect: Science, technology, and the imaginations of modernity. In Sheila Jasanoff & Sang-Hyun Kim (Eds.), Dreamscapes of modernity: Sociotechnical imaginaries and the fabrication of power (pp. 1-33). University of Chicago Press.

Jirón, Paola & Mansilla, Pablo. (2013). Atravesando la espesura de la ciudad: vida cotidiana y barreras de accesibilidad de los habitantes de la periferia urbana de Santiago de Chile. Revista de Geografía Norte Grande, 56, 53-74.

Jirón, Paola & Mansilla, Pablo. (2014). Las consecuencias del urbanismo fragmentador en la vida cotidiana de habitantes de la ciudad de Santiago de Chile. EURE (Santiago), 40(121), 5-28.

Jirón, Paola; Solar-Ortega, Macarena; Rubio, Maria Daniela; Cortés Morales, Susana Rina; Cid Aguayo, Beatriz & Carrasco Montagna, Juan Antonio. (2022). La espacialización de los cuidados: Entretejiendo relaciones de cuidado a través de la movilidad. Revista INVI, 37(104), 199–229. https://doi.org/10.5354/0718-8358.2022.65647

Lamíquiz-Daudén, Patxi José; Baquero-Larriva, María Teresa; Ramirez-Saiz, Arancha & Carpio-Pinedo, José. (2024) Proximidad y herramientas de planificación en España: los casos de Barcelona, Castelló de la Plana, Pontevedra, Valladolid y Vitoria-Gasteiz. Ciudad y Territorio Estudios Territoriales, 56(220), 665-690. https://doi.org/10.37230/CyTET.2024.220.17

Lampland, Martha & Star, Susan Leigh (Eds.). (2009). Standards and their stories: How quantifying, classifying, and formalizing practices shape everyday life. Cornell University Press.

Lanzeni, Débora; Waltorp, Kristine; Pink, Sarah & Smith, Rachel Charlotte. (Eds.). (2023). An anthropology of futures and technologies. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003084471

Latour, Bruno. (1996). Aramis or the love of technology. Harvard University Press.

Latour, Bruno. (2001). La esperanza de Pandora: Ensayos sobre la realidad de los estudios de la ciencia. Editorial Gedisa.

Latour, Bruno. (2005). Reassembling the social: An introduction to actor-network theory. Oxford University Press.

Law, John. (2002). Objects and spaces. Theory, Culture & Society, 19(5-6), 91-105. https://doi.org/10.1177/026327602761899165

Lefebvre, Henri. (1968/2020). El derecho a la ciudad. Capitán Swing Libros.

Pink, Sarah; Akama, Yoko & Fergusson, Angela. (2017). Researching future as an alterity of the present. En Juan Francisco Salazar, Sarah Pink, Andrew Irving & Johannes Sjöberg (Eds.), Anthropology and futures: Researching emerging and uncertain worlds (pp. 135–150). Bloomsbury Academic.

Soja, Edward W. (2009). The city and spatial justice. Justice Spatiale/Spatial Justice, 1(1), 1-5.

Soto-Villagrán, Paula. (2022). Paisajes del cuidado en la Ciudad de México: Experiencias, movilidad e infraestructuras. Íconos. Revista de Ciencias Sociales, 26(73), 57–75. https://doi.org/10.17141/iconos.73.2022.5212

Star, Susan Leigh. (1999). The ethnography of infrastructure. American behavioral scientist, 43(3), 377-391.

Strzelecka, Celina. (2013). Anticipatory anthropology – Anthropological future study. Prace Etnograficzne, 41(4). https://doi:10.4467/22999558.PE.13.023.1364

Tsing Lowenhaupt, Anna. (2021). Fricción: Una etnografía de la conexión global. Princeton University Press

Ureta, Sebastián. (2015). Assembling policy: Transantiago, human devices, and the dream of a world-class society. The MIT Press.