Inadotáveis: agenciamentos tecnicoassistenciais da deficiência intelectual como barreira para a adoção de crianças e adolescentes

Unadoptables: techinical assistance agencies for intelectual disabilities as a barrier to tha adoption of children and adolescentes

- Bruna Lidia Taño

- Maria Cristina Gonçalves Vicentin

- Mary Jane Paris Spink

- Palavras chave:

- Institucionalização

- Direitos de crianças e adolescentes

- Adoção

- Deficiência

- Keywords:

- Institucionalization

- Children’s Rights

- Adoption

- Disability

1 Introdução

De acordo com levantamento realizado no Sistema Nacional de Adoção1 (SNA) em janeiro de 2023, 31.024 crianças e adolescentes estavam em medida protetiva de acolhimento institucional e/ou em família acolhedora sendo que deste total, 4.204 já estavam destituídas do poder familiar e aguardavam pela adoção. As crianças e adolescentes com deficiência (PCD) representam cerca de 6% (n=1892) das que estão em situação de acolhimento institucional. Considerando mais especificamente o grupo de crianças/adolescentes que aguardam adoção, a proporção de crianças e adolescentes classificados como pessoas com deficiência aumenta expressivamente, chegando à 17,7% do total. Destes, 12,1% são classificados como pessoas com deficiência intelectual (PCDI), 4,5% como pessoas com deficiência intelectual e com deficiência física (PCDI+DF), e 1,2% como pessoas com deficiência física (PCDF).

Embora tomemos como horizonte ético que a organização em famílias nucleares não representa a única forma de constituição de laços, vínculos, pertencimentos e troca de cuidados, consideramos que a perspectiva da adoção/colocação em família substituta se coloca como principal estratégia garantidora de direitos para crianças e adolescentes acolhidos e já destituídos do poder familiar, uma vez que segue hegemônica na organização das políticas e programas no Brasil seu caráter familista (Mioto et al., 2006). Assim, entendemos que uma análise sobre as buscas de pretendentes à adoção de pessoas com deficiência pode nos oferecer chaves de leitura interessantes e mais densas a respeito das possibilidades de inclusão e participação social aos quais essas pessoas, destituídas do poder familiar, podem ou não acessar. Nesta direção, a análise do consolidado dos dados relacionados às pessoas pretendentes à adoção habilitadas em território nacional, reforçam tais afirmações, em especial, no que se refere à chance de colocação em família substituta e a desinstitucionalização das crianças e adolescentes com deficiência, em especial aquelas que têm deficiência intelectual (PDCI). No Brasil, são 32.816 pessoas habilitadas para adoção, destas 30.950 (94,3%) não aceitam pessoas com nenhuma deficiência, 1330 (4%) aceitam adotar pessoas com deficiência física, 432 (1,3%) aceitam pessoas com deficiência física e intelectual e 103 (0,3%) aceitam adotar pessoas com deficiência intelectual.

Estudos que tratam sobre o tema da adoção de crianças e adolescentes com deficiência são escassos, mas oferecem dados sobre o tema que possibilitam a construção de argumentos sobre as possíveis trajetórias das pessoas com deficiência intelectual e outras deficiências que foram destituídas do poder familiar. Centrados essencialmente nas experiências dos adultos pretendentes à adoção, ou de pais e mães que já adotaram, os estudos evidenciaram que adoções de pessoas com deficiência ocorrem majoritariamente quando estas são bebês e raramente incluem crianças/adolescentes com deficiência intelectual (Bussinger et al., 2018; De Mozzi e Nuernberg, 2016; Fonseca et al., 2009; Teixeira e Rampelotto, 2016; Vargas et al., 2022); que experiências anteriores de convivência com pessoas com deficiência, seja no trabalho, seja na família, aumentam a possibilidade de decisão pela adoção de crianças com deficiência (De Mozzi e Nuernberg, 2016; Vargas et al., 2022) e ainda, que as motivações para adoção de crianças e adolescentes com deficiência são muito semelhantes às motivações para adoções em geral (Vargas et al., 2022).

Por outro lado, o que se verifica em muitos desses estudos citados é que as expectativas dos adotantes em relação à trajetória e vida de seus filhos e filhas com deficiência passa pela expectativa de uma “melhora” ou “progresso” em relação à deficiência, sendo esta vista como algo a ser superado, ou no mínimo, atenuado. Ou seja, os modos de viver das crianças e adolescentes com deficiência estão atravessados por um discurso que atrela a adoção à suposta “melhora” da condição de limitação. De algum modo, isso cria uma expectativa que pode ser irreal para as famílias e os sistemas de garantia de direitos, mas também aponta para a compreensão de que aquela vida, tal como é vivida, não é digna. A perspectiva de que pessoas com deficiência precisam sempre avançar, “melhorar” a performance, ou ainda, superar a própria condição da deficiência, é também uma das facetas do capacitismo e de sua força na efetivação das práticas sociais, sociotécnicas e comunitárias. Compreendemos aqui a noção de capacitismo tal como apresentada por Marivete Gesser et al.; (2020) enquanto um sistema de opressão, combinado com outros sistemas de opressão como o racismo e o sexismo, que se direciona à discriminação em relação às pessoas com deficiência e a outros grupos que também não respondem a um ideal de corponormatividade imposto e elaborado sobretudo pelo saber biomédico. Desta forma, o capacitismo toma a experiência da deficiência como algo a ser superado, no sentido da cura ou mesmo da eliminação.

1.1 A construção social de inadotáveis como resultado da máquina de fazer resíduos institucionais no sistema de garantia de direitos

O objetivo desta análise é entender a construção do tipo de pessoa que é inadotável no contexto institucional em que crianças e adolescentes à espera de adoção nunca encontram tal destino, essencialmente por serem pessoas com deficiência intelectual. Centramos nossas análises sobretudo nas contribuições de Ian Hacking (1999, 2007) acerca das matrizes que classificam as pessoas como inadotáveis, bem como nas considerações de Judith Butler (2018) a respeito das vidas que são ou não passíveis de comoção e, logo, reconhecidas ou não como vidas dignas.

A classificação das pessoas, segundo Ian Hacking (1999, 2007), decorre de uma matriz constituída por um complexo de instituições, saberes, estruturas sociais e materiais e práticas discursivas que têm efeito de produção subjetiva nas pessoas classificadas e em suas experiências vividas. A matriz é composta por cinco elementos principais, a saber: o conhecimento produzido sobre a classificação, os especialistas que produzem e circulam o conhecimento produzido, as instituições, nas quais os especialistas e outros agentes fazem circular essas classificações, as pessoas classificadas e a classificação em si. É esta modalidade de análise, então, que torna viável a desnaturalização do cotidiano e de suas práticas, incluindo assim a própria desnaturalização das categorias e da criação dos tipos de pessoas (Scisleski e Maraschin, 2008). Para Ian Hacking (2007), a classificação assim criada tem impacto na materialidade da vida das pessoas categorizadas, porque agenciam práticas tecnicossociais específicas, ainda que estas, individualmente, possam não ter conhecimento deste fenômeno.

As contribuições desta composição teórica incidem na análise das práticas discursivas acionadas mais do que de suas semânticas, uma vez que é por meio da categorização que determinados tipos de pessoas poderão ou não acessar determinadas redes sociotécnicas, garantidoras ou violadoras de direitos. Em outras palavras, a análise de uma matriz de classificação permite elucidar quais redes sociotécnicas concorrem para a criação de um tipo de pessoa, mas também quais destas redes podem ser acessadas ou negadas por estas mesmas pessoas. Como elas servem para incluir e excluir determinados grupos? Em que medida elas garantem ou anulam direitos?

Compreendemos que a classificação das crianças e adolescentes como inadotáveis concretiza uma rede de sentidos e práticas peculiares que evidenciam exclusões e negligências. Tal debate ganha densidade ao ser articulado às contribuições de Judith Butler (2018) a respeito das vidas não passíveis de luto. Judith Butler (2018) apresenta essa concepção a partir da problematização sobre as formas como socialmente legitimamos algumas vidas e outras não, onde se quer as consideramos como seres viventes. Para tanto, afirma que a vida humana em sua existência se constitui por uma precariedade ontológica que determina a necessidade da interdependência como condição para sua manutenção. Por outro lado, reitera que há forças e poderes que operam para a inviabilização de muitas vidas a partir da manutenção de condições de precariedades que são contextuais, intencionais e, portanto, políticas, em que se determinam quais pessoas podem viver e quais devem morrer, por meio do indeferimento aos meios de vida como habitação, alimentação, etc.

Consideramos que alguns corpos, algumas existências são mais precárias que outras à medida que configuramos o enquadramento que as classifica. Assim, a operação que produz essa seleção de vidas passíveis de luto, e aqui, de adoção, passa pela ordenação do enquadramento. Compreende-se o enquadramento como função que “busca conter, transmitir e determinar o que é visto” (Butler, 2018, p. 25), que demanda certa capacidade de reprodutibilidade ainda que não seja “capaz de conter completamente o que transmite, e se rompe toda vez que tenta dar uma organização definitiva a seu conteúdo” (p. 26). Neste rompimento, evidencia-se que nem toda realidade pôde ser apreendida pela moldura criada. A função de enquadramento depende também de certo grau de comoção, capacidade de as pessoas mobilizarem afetos sob determinada situação. Butler (2018) discorre que a nossa capacidade de comoção está relacionada à possibilidade de que encontremos semelhanças entre as outras vidas, e as nossas.

O enquadramento é, por sua vez, condicionado ao reconhecimento, fruto da comoção, e permite que as responsabilidades e compromissos sociais sejam assumidos apenas quando há alguma identificação. Para aquilo que não criamos certa familiaridade/comunidade, não criamos compromissos com a manutenção e defesa da vida. Como resposta a essa dinâmica, Judith Butler (2018) convoca a para possibilidade de resistência e luta frente à produção dos enquadramentos e da ausência de comoção com as vidas a partir da problematização sobre a definição do humano. Segundo a autora, se não há uma figura humana que possa definir o humano, isoladamente, e uma vez que o corpo se constitui como espaço das pluralidades, resta para nós o compromisso de ampliar as possibilidades de reconhecimento do humano a partir da defesa da ampliação da percepção sobre a precariedade e interdependência como condições da vida, de todas as vidas. Nesta direção, o trabalho de resistência deve ser o de garantir, em termos materiais e normativos, a possibilidade de políticas públicas, compromissos coletivos que permitam à vida, prosperar. Um trabalho que demanda a problematização acerca das forças e contextos que produzem determinado enquadramento, a partir, entre outras, de determinada condição de classificação e de categorização dos humanos.

Sustentadas nestas análises e reiterando a condição de precarização das vidas à que estão submetidas as crianças e adolescentes com deficiência intelectual acolhidas institucionalmente, justificamos o uso da categoria Pessoa com Deficiência Intelectual como tema do estudo sobre a produção dos inadotáveis. Assim, este trabalho tem como objetivo discutir a produção da inadotabilidade como categoria classificatória que incide sobre as crianças e adolescentes com deficiência destituídas do poder familiar e disponíveis à adoção.

2 Percurso metodológico

As discussões aqui apresentadas, articuladas em torno de uma pesquisa documental integram estudo mais amplo sobre os processos de medicalização das vidas de crianças e adolescentes sob tutela do Estado em medida protetiva de acolhimento institucional, que esteve ancorado nas proposições de Peter Spink (2003) sobre a produção de pesquisas na psicologia social que se organizam a partir da noção de campo-tema. Campo-tema é definido enquanto “processualidade de temas situados” (p. 18) sob os quais importam as ancoragens iniciais e a sustentação da pertinência do tema para a sociedade. As ações de pesquisa são mediadas pelas estratégias de negociação constante com os diferentes interlocutores do campo-tema e pelo processo de desnaturalização sucessiva, enquanto recurso de estranhamento em relação às práticas discursivas testemunhadas. Deste modo, os objetivos da investigação estão submetidos a uma lógica processual elaborada pela participação no contexto estudado.

Assim, reconhecendo os múltiplos atores e equipamentos envolvidos na temática deste estudo, e a partir de uma interlocução com pessoas que compõem este campo-tema, encontramos na Comissão Estadual Judiciária de Adoção — CEJA do Espírito Santo o local potencial para a realização da pesquisa. A CEJA, órgão atrelado ao poder judiciário estadual, subordinado à Corregedoria Geral da Justiça, é acionada pelos magistrados das Varas Especializadas das Infâncias e Juventudes, ou então das Varas Únicas que respondem pelos processos de medida protetiva e de destituição do poder familiar, para as ações de busca à pretendentes à adoção em nível nacional e internacional, via acesso e gestão do Sistema Nacional de Adoção (SNA). No caso do estado do Espírito Santo, local onde esta fase da pesquisa foi realizada, a CEJA é também responsável pelo programa de busca ativa, denominado “Esperando por Você”,2 que, desde o ano de 2017, elabora campanhas para veiculação de imagens e pequenos vídeos das crianças e adolescentes disponíveis à adoção e que não encontraram disponíveis pretendentes nos âmbitos municipal, estadual, nacional e internacional.3 No encaminhamento das crianças e adolescentes para a Comissão, é aberto um processo, específico para aquela ação.

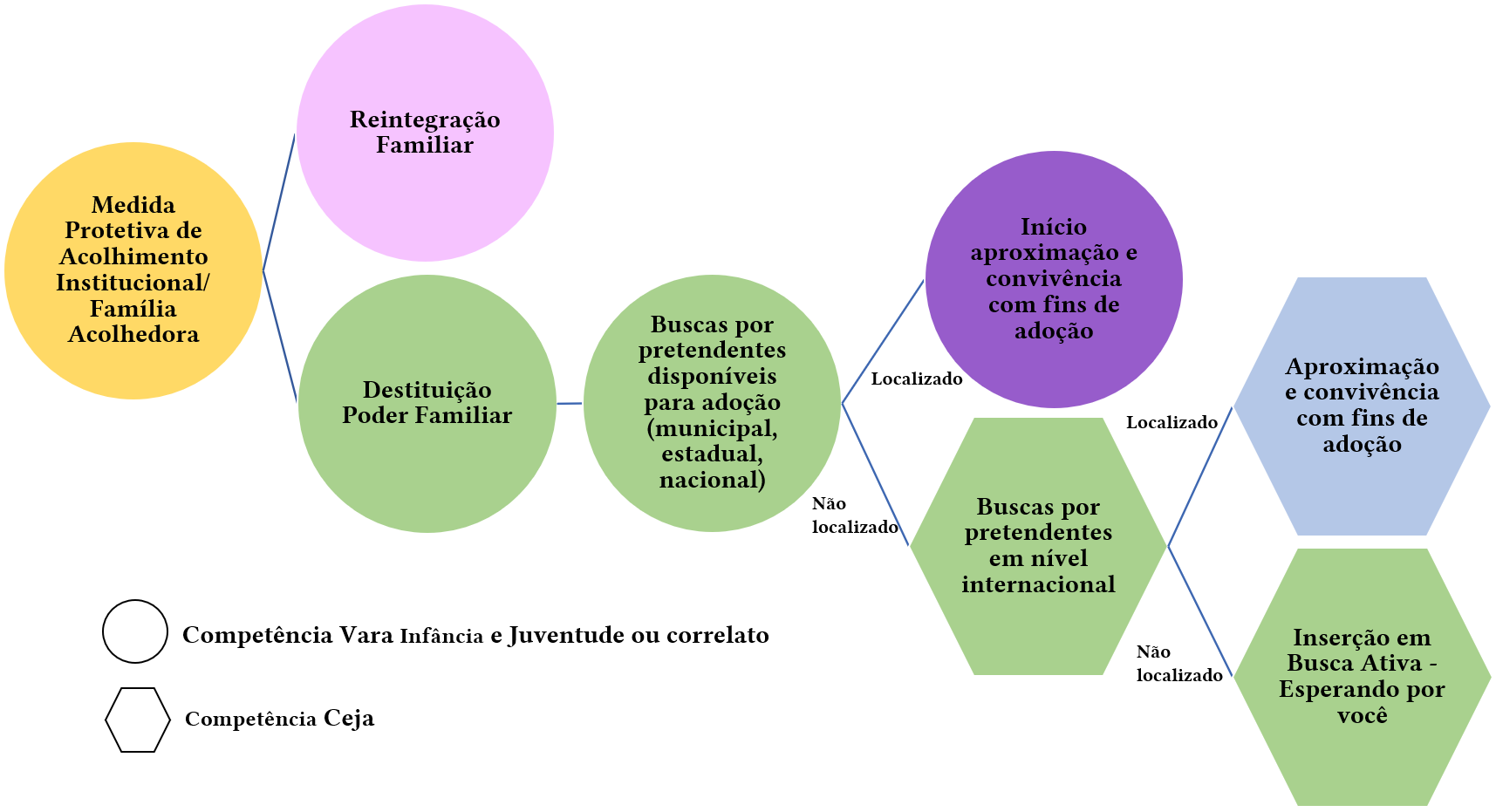

A Figura 1 apresenta o fluxograma que indica o caminho que se percorre para a localização de famílias para crianças e adolescentes destituídas do poder familiar.

Figura 1

Crianças e adolescentes em acolhimento institucional e desinstitucionalização: fluxo de buscas para a inserção familiar.

Descrição da Figura 1 para todas as pessoas: segue representado um fluxograma que apresenta o título: Crianças e adolescentes em acolhimento institucional e desinstitucionalização: fluxo de buscas para inserção familiar. A leitura deste fluxograma se dá da esquerda para a direita, enumerados nesta descrição para apoiar a melhor interpretação das informações: 1. Medida protetiva de acolhimento institucional, que pode acarretar em 2. Reintegração familiar ou 3. Destituição do poder familiar. Caso a criança seja destituída, ocorre então o item 4 que indica o início das buscas por pretendentes à adoção em nível municipal, estadual ou nacional. Caso algum pretendente seja localizado, inicia-se o processo de aproximação e convivência com fins de adoção. Todas estas ações, 1, 2, 3, 4 e 5 são de competência das Varas Especializadas da Infância e Juventude ou órgão correlato, indicados no fluxograma por uma circunferência. Caso não sejam localizados pretendentes a CEJA assume as buscas (representada no fluxograma por um octógono) que envolvem: 6. Buscas por pretendentes em nível internacional. Caso algum pretendente seja localizado, inicia-se o estágio de aproximação e convivência com fins de adoção. Caso não se localizem pretendentes em outros países as crianças e adolescentes são então inseridos no Programa de Busca Ativa Esperando por Você.

Para a inserção das crianças e adolescentes nos programas de busca ativa e de adoção nacional ou internacional na CEJA, são solicitados os seguintes documentos para abertura do processo na Vara competente: certidão de nascimento; sentença de destituição do poder familiar já transitada em julgado; relatório psicossocial atualizado; condições de saúde — atestados, preferencialmente com descrição de tratamentos e prognóstico, e fotos atualizadas. Outros documentos encontrados durante a imersão nos autos incluíram: cópia de relatórios escolares, cópia de relatórios do Conselho Tutelar, resultados de exames médicos, extratos das consultas ao SNA para cada criança/adolescente, troca de e-mails da equipe da CEJA com as instituições de apoio à adoção internacional e anotações da equipe.

Após o delineamento inicial do estudo e considerando a centralidade da CEJA — ES na articulação dos destinos das crianças e adolescentes, em especial daqueles que se configuram como “adoções necessárias”, ou seja, mais difíceis de ocorrerem como grupos de muitos irmãos, crianças e adolescentes com deficiência, adolescentes mais velhos, apresentamos o projeto de pesquisa para o Desembargador responsável bem como para a equipe técnica da CEJA. Após o aceite destes e da aprovação do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da universidade, iniciamos o encontro com as histórias de crianças e adolescentes a partir do que se encontrava em seus processos para localização de pretendentes com vistas a possibilidade de adoção, em estudo de modalidade documental (Cellard, 2008).Foram autorizados e viabilizados pela CEJA o acesso à 19 processos encerrados entre 2018 e julho de 2019, relativos a um total de 25 crianças/adolescentes. A leitura destes documentos evidenciou a urgência de que fossem narradas as histórias e trajetórias institucionais destas pessoas a partir do que se enunciava como verdade sobre suas vidas e seus modos de existir, no sentido da localização de uma lógica interna aos processos que pudessem nos indicar sobre os argumentos e práticas realizados (Cellard, 2008). A leitura destes evidenciou majoritariamente sobre o tema da impossibilidade de adoção, ou ainda, a condição de inadotáveis aos quais as crianças e adolescentes com deficiência intelectual eram submetidas pelas relações interinstitucionais e sociais estabelecidas. Foram então localizadas 15 crianças/adolescentes que receberam este diagnóstico, combinados ou não com outros problemas de saúde e/ou transtornos mentais. Destes, 14 eram identificados pelo sexo masculino e eram 14 pretos ou pardos. Quanto ao que se refere ao destino em relação à colocação em família substituta ou não, 5 foram adotados. Dos outros dez, 4 nunca tiveram pessoas interessadas em suas adoções, 1 esteve em estágio de aproximação com pretendente e depois recusado e 5 foram devolvidos, seja durante o estágio de convivência (guarda provisória) ou mesmo após a oficialização da adoção.

Optamos então pela apresentação desta temática a partir da construção de linhas narrativas (Spink e Lima, 2004), produzidas a partir da história individual de cada pessoa, recomposta pela leitura dos autos destinados à CEJA. Contamos também com a participação de uma informante-chave, trabalhadora da equipe da CEJA, que buscou outras informações sobre a trajetória das pessoas quando faltavam dados nos autos. No geral, estas informações versavam sobre as devoluções e para onde foram encaminhadas depois da maioridade.

A apresentação das histórias está organizada a partir das categorias de análise nos eixos autor, evento, diagnóstico e conduta, buscando possibilitar articulação em relação aos elementos constituintes da matriz de produção de tipos de pessoas, destacados por Ian Hacking (2007). Ou seja, pessoas classificadas, saberes, instituições e especialistas. Os termos como diagnósticos e outras classificações que aparecerão nas linhas narrativas, são de autoria dos agentes sociais envolvidos no encontro com estas pessoas.

Elegemos três linhas narrativas que apresentam situações distintas sobre a construção da inadotabilidade enquanto condição das crianças e adolescentes com deficiência intelectual. Além de evidenciarem diferentes percursos em relação à impossibilidade de adoção, indicam, cada uma a seu modo, como se produz a institucionalização para as Pessoas com Deficiência Intelectual. Ainda que não tenhamos a intenção de generalizar o debate sobre o tema, estas linhas guardam muita similaridade e confluência com o que se presenciou no conjunto de todos os outros autos estudados, e permitem assim, em certa medida, a ampliação do debate.

3 Resultados — a construção da inadotabilidade

A seguir apresentaremos as linhas narrativas de três pessoas, crianças e adolescentes classificados como pessoas com deficiência intelectual, acolhidos institucionalmente.

3.1 Linha narrativa de Leandro

| Autor | Data | Evento | Diagnóstico | Conduta | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2002 | Nascimento | |||||

| Família pretendente | 2007 | Adoção | ||||

| Família | 2013 | Entrega voluntária (Diagnóstico de deficiência intelectual leve com uso de medicação) | Levam Leandro até o Conselho Tutelar | |||

| Poder Judiciário | 2013 | Acolhimento | Consta na Guia de Acolhimento — Deficiência Intelectual | Encaminhado para Acolhimento institucional | ||

| Médico Neurologista | 2016 | Consulta e expedição de laudo | Transtorno de comportamento e conduta e Retardo Mental não Especificado | |||

| Poder Judiciário | 2017 | Destituição Poder Familiar | Manutenção do Acolhimento Institucional | |||

| Poder Judiciário | 2018 | Encaminhamento para CEJA | Solicitação para busca por pretendentes internacionais e inserção no programa de busca ativa | |||

| Equipe SAICA | 2018 | Relatório encaminhado à CEJA | Referem que faz uso de metilfenidato 20mg: 1-0-0; Clomipramina 25mg: 1-0-1; Risperidona 2mg: 1-0-1; Prometazina 25mg: 0-0-1; Haldol decanoato: 03amp/ mês | |||

| Poder Judiciário | 2018 | Relatório do SNA — Nenhum pretendente | Prosseguimento nas buscas | |||

| Escola | 2018 | Relatório escolar | Dificuldade em acompanhar o conteúdo, interesse por artesanato e atividades manuais | Manutenção inclusão AEE | ||

| Leandro | 2019 | Escreve carta ao magistrado. | ||||

| CEJA | 2019 | Inserção na Campanha Busca Ativa | Veiculação de sua imagem e perfil | |||

| Família Pretendente | 2020 | Homem manifesta interesse em aproximação, família monoparental | Solicita conhecer Leandro | |||

| Equipe SAICA | 2020 | Recusa aproximação | Manutenção Acolhimento | |||

| Poder Judiciário | 2020 | Desligado do Acolhimento Institucional | Encaminhado para Residência Inclusiva | |||

Tabela 1

Linha narrativa da vida de Leandro. Apresenta principais eventos e situações que construíram a inadotabilidade para sua vida

Leandro, garoto declarado como pardo, teve um primeiro acolhimento antes dos cinco anos, idade em que foi adotado por uma das trabalhadoras do serviço de acolhimento em que estava. Nos autos, não constam outras informações sobre este período. Ao completar 11 anos foi devolvido pela família que o adotou, no que o magistrado reconhece como entrega voluntária. Relatório do Ministério Público indicava que o casal adotante culpava o garoto pelo fracasso da adoção: não deu certo “por causa de seus comportamentos”. Relatórios psicossociais posteriores indicavam que o garoto era vítima de violência psicológica e física, além de terem negligenciado sua necessidade de cuidado em saúde. Depois de sua entrega, nunca mais recebeu visitas. Aos 14 anos foi diagnosticado com Retardo Mental Não Especificado, sem informações sobre conduta medicamentosa ou outra modalidade de atenção. Em 2018, com 16 anos, foi inserido na CEJA, época em que também redige uma carta ao magistrado contando sua história e a vontade urgente de ter uma família. Justifica: “essa família não gostou de mim, e eu sofri e ainda sofro”. Os relatórios psicossociais deste período indicavam 5 tipos distintos de medicação para ele, todas de uso psiquiátrico. A CEJA não localizou nenhum pretendente. No ano seguinte, tem sua foto e perfil veiculados na campanha de busca ativa, quando um homem, ainda não habilitado para adoção, manifestou interesse em conhecê-lo. Leandro queria uma família grande, era auge da pandemia da COVID 19 e data próxima a seu aniversário de 18 anos, de modo que a equipe técnica do Serviço de Acolhimento Institucional (SAICA) decidiu por não formalizar a aproximação. Após seu aniversário foi encaminhado para a Residência Inclusiva4.

3.2 Linha narrativa de Pedro

| Autor | Data | Evento | Diagnóstico | Conduta | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2006 | Nascimento | |||||

| Poder Judiciário | 2015 | Determina Acolhimento Institucional | Encaminhamento para SAICA | |||

| Poder Judiciário | 2017 | Destituição poder familiar | Manutenção do acolhimento institucional | |||

| Equipe SAICA | 2017 | Relatório Psicossocial | F81 — Transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades escolares e F91 Distúrbio de Conduta não Socializado | Informam sobre acompanhamento quinzenal com psicóloga e acompanhamento com psiquiatra APAE Em uso de: Risperidona 1 mg 2x ao dia e Anafranil 25 mg 1x ao dia

|

||

| Equipe SAICA | 2018 | Relatório Psicossocial | F83 — Transtornos específicos mistos do desenvolvimento | Em uso de: Anafranil 25 mg e Olanzapina 5 mg | ||

| Equipe SAICA | 2018 | Relatório Psicossocial | Parecer psicológico: às vezes manifesta comportamento agressivo, se expressa diante de problemas, é carinhoso, esperto e inteligente. Bom rendimento escolar | |||

| Poder Judiciário | 2018 | Parecer solicitação de transferência | Criança possui Transtorno Bipolar | Reconhece a questão, mas nega o pedido | ||

| Equipe CEJA | 2018 | Buscas SNA | 20 pretendentes arrolados, mas nenhum disponível para o grupo de irmãos. | |||

| Equipe SAICA | mar-18 | Relatório psicossocial | Avaliam como contraindicada a separação do grupo de irmãos | |||

| Equipe SAICA | oct-18 | Relatório psicossocial | Indicam a possibilidade de separação dos irmãos, a partir da organização de uma dupla que sempre considerasse Adriano | Prosseguimento das buscas | ||

| Poder Judiciário | dic-18 | Irmãos de Pedro iniciam processo de adoção. | Adriano, que já não vivia no mesmo abrigo que os irmãos, não é arrolado nesta adoção. | |||

| Equipe CEJA | 2019 | Inserção de Pedro no programa de busca ativa | Em nova busca no SNA, nenhum pretendente. Uma família entra em contato com interesse em conhecer Adriano, na sequência, declina | |||

| Equipe SAICA | mar-20 | Relatório Psicossocial | Apresentam diagnósticos de laudo de 2018 - F31 — transtorno afetivo bipolar, F81 — transtornos específicos do desenvolvimento e habilidades escolares, F91 distúrbio de conduta e F90 TDAH. | Em uso de: Acido Valproico 250 mg, Olanzapina 5 mg, Neuleptil 10 mg | ||

| Equipe SAICA | oct-20 | Relatório Psicossocial | F31 — transtorno afetivo bipolar, com hipóteses diagnósticos com os seguintes CID: F78.0 (outro retardo mental); F88 (outros transtornos do desenvolvimento psicológico), F91.3 (distúrbio desafiador e de oposição), F31.5 (transtorno afetivo bipolar com episódio depressivo grave) , F31.6 (transtorno afetivo bipolar misto). Em investigação de possível Ceratocone |

Segue acompanhamento APAE: psiquiatra, psicóloga, fonoaudióloga e pedagoga. Acompanhamento com oftalmologista Mantida a mesma medicação |

||

| Família Pretendente | 2021 | Manifesta interesse em realizar aproximação com vistas a adoção. | Família recebe a guarda com fins de adoção, expedida pelo magistrado. Pedro é adotado. | |||

| Família Pretendente | (entre 2021 e início 2022) | Devolvem Pedro | ||||

Tabela 2

Linha narrativa da vida de Pedro. Apresenta principais eventos e situações que construíram a inadotabilidade para sua vida

Nascido em 2006, Pedro é pardo e foi acolhido aos nove anos junto com seus dois irmãos mais novos, estes sem diagnóstico de deficiência ou transtornos mentais. O motivo do acolhimento seria o abandono materno e a não adesão desta ao cuidado em saúde necessários em virtude do uso prejudicial de drogas. Depois de diversas tentativas de adoção do grupo de irmãos, e de diferentes combinações que incluíam Pedro com um dos irmãos, a justiça deliberou pela separação do grupo.

O que se verifica sem sua linha narrativa com a força dos muitos nomes atribuídos à sua existência, é que as instâncias biomédicas e assistenciais buscaram encontrar um diagnóstico para ele. Em um intervalo de 3 anos foram nove diagnósticos distintos, combinados ou não. Nesse contexto, a medicação também foi alterada e aumentada. Estes tantos diagnósticos contrastam brutalmente com o que se relata sobre a forma de Pedro habitar e compor o cotidiano e sua vida, em dois relatórios psicossociais, como se lê:

Julho de 2018: às vezes manifesta comportamento agressivo, se expressa diante de problemas, é carinhoso, esperto e inteligente. (…) Apresentam [os três irmãos] respeito às normas e regras que lhes são apresentadas tanto na instituição quanto regras sociais. E ainda, se adaptam as mudanças decorrentes da troca de profissionais da equipe técnica do serviço. Pedro possui na escola, bom rendimento escolar. (Equipe técnica SAICA, relatório psicossocial, julho de 2018)

Outubro de 2020: Pedro se mostra um garoto bastante carinhoso, aceita as orientações que lhe são dadas e admite os erros cometidos, não tem perfil agressivo e raramente se envolve em brigas ou discussões. É bastante comunicativo e com aspirações de ser jogador de futebol profissional, tendo como hobbies principais colorir, jogar futebol e ouvir músicas. (Equipe técnica SAICA, relatório psicossocial, outubro de 2020)

Ainda que estes relatórios apresentem discursos sobre o garoto que apontam para sua adequação ao ambiente e uma suposta ausência de sofrimento psíquico intenso, os mesmos documentos fazem menção às consultas, diagnósticos e inserções de Pedro em atendimentos ambulatoriais. Assinalamos especialmente o conteúdo dos relatórios emitidos em 2020, época em que Pedro já havia sido separado de seus irmãos, que foram adotados conjuntamente —, a presença de múltiplos diagnósticos confronta as outras informações e assinala para um descompasso entre os dados fornecidos pelas equipes. Pouco tempos antes destes relatórios, os profissionais que atuam nas agências de adoção internacional questionavam seu diagnóstico e antes mesmo da decisão do magistrado, sugeriam a separação dos irmãos, já que os mais novos, não tinham deficiência. Em 2021, Pedro iniciou aproximação e estágio de convivência com uma família. Os autos indicam o encerramento do processo na CEJA, mas junto à interlocutora descobrimos sua devolução, no mesmo ano. Não soubemos para onde foi encaminhado, possivelmente para um outro SAICA, contudo seu processo não foi reaberto até o momento de encerramento de nossas atividades CEJA.

3.3 Linha narrativa de Gustavo

| Autor | Data | Evento | Diagnóstico | Conduta | |

|---|---|---|---|---|---|

| 2002 | Nascimento | ||||

| Poder Judiciário | 2014 | Acolhimento Institucional | |||

| Poder Judiciário | 2015 | Reintegração familiar | |||

| Conselho Tutelar | 2017 | Recebimento de denúncias de que Gustavo vagava pelas ruas, sem roupas e não frequentava a instituição de reabilitação. | Solicita reacolhimento | ||

| Poder Judiciário | 2017 | Reacolhimento | |||

| Poder Judiciário | 2018 | Destituição Poder Familiar | |||

| Médico neurologista | 2018 | Consulta | Distúrbio comportamental grave, com agitação importante, agressividade e distúrbio sexual. CID 10 F09 (transtorno mental orgânico ou sintomático não especificado) e CID 10 F72 (Retardo Mental Grave) | Não constava nesse laudo, a descrição das medicações | |

| Equipe SAICA | 2019 | Solicita acompanhamento com psiquiatra e inserção em atividades para desenvolver a fala e o desfralde. | Atraso na linguagem e uso de fralda | Solicita ao Ministério Público durante audiência concentrada | |

| Equipe SAICA | 2019 | Relatório Psicossocial | CID 10 F09 (transtorno mental orgânico ou sintomático não especificado) e CID 10 F72 (Retardo Mental Grave) | Acompanhamento na Pestalozzi e medicação: longactil (clorpromazina) 100 mg, Fernegan 25 mg, Risperidona 01 mg, | |

| Equipe SAICA | 2019 | Relatório Psicossocial | Autismo. “Não é alfabetizado, não interage com colegas e não possui entendimento, porem apresenta reconhecimento de figuras e desenhos” | Aspectos Educacionais: inserido no Programa de EJA, faz acompanhamento na Pestalozzi, devido | |

| Poder Judiciário | 2019 | Entrada CEJA | Processo encaminhado pelo Magistrado para busca por famílias internacionais e colocação programa busca ativa | ||

| Equipe CEJA | 2019-2020 | Nenhuma família pretendente localizada | Prosseguimento das buscas em nível nacional e internacional | ||

| Poder Judiciário | 2020 | Encerramento processo | Encaminhado para Residência Inclusiva | ||

Tabela 3

Linha narrativa da vida de Gustavo. Apresenta principais eventos e situações que construíram a inadotabilidade para sua vida

Gustavo foi acolhido aos 12 anos, junto com três irmãos: uma garota mais velha que ele e um menino e uma menina mais novos. Todos eram filhos de uma mãe que apresentava intenso sofrimento psíquico, descrita em diferentes relatórios e documentos como pessoa com depressão grave, com episódios de crise em que se quer conseguia sair da cama, por dias seguidos. Os filhos ficavam nas ruas, pediam dinheiro ou reviravam o lixo para comer o que encontrassem. As denúncias que culminaram no acolhimento vinham geralmente de munícipes e das instituições que os acompanhavam, que não aceitavam/se incomodavam com os comportamentos de Gustavo. Outros familiares também apresentavam outros problemas psíquicos e deficiência. A mãe era acompanhada pelo Centro de Atenção Psicossocial para adultos (CAPS) da cidade, desde o primeiro acolhimento dos filhos, mas não conseguia frequentar com assiduidade os atendimentos. Os acompanhamentos direcionados à família incluam algumas visitas, com frequência mensal, seja pelos serviços de saúde ou pela assistência e também a oferta de uma casa mobiliada. Nenhuma modalidade de acompanhamento com mais frequência foi oferecida ao grupo. Gustavo e sua irmã mais velha, ambos diagnosticados com problemas de saúde mental/deficiência, eram acompanhados por instituição filantrópica de assistência social e reabilitação e por consultas ambulatoriais. No momento do segundo acolhimento, sua irmã, poucos anos mais velha, foi encaminhada para internação psiquiátrica. Nos momentos em que a mãe deles apresentava uma piora no quadro de depressão, o cuidado com as crianças também ficava prejudicado. A não dispensação e medicação dos filhos, com os remédios prescritos pela rede de saúde, figuraram como principais motivos para o acolhimento, recolhimento e posterior destituição familiar. Já quanto a seu pai, quando contatado, referiu a intenção de não se responsabilizar pelo garoto.

4 Discussão: a inadotabilidade como classificação da matriz que opera a partir da patologização das vidas

Na análise realizada, com base na noção de matriz de Ian Hacking (1999, 2007) e nas contribuições de Judith Butler (2018), foi possível perceber que o sistema sociojurídico, ao arregimentar uma estrutura narrativa específica por meio dos autos, colabora para a produção de um tipo de pessoa. O conjunto de documentos: laudos, relatórios psicossociais e sentenças de processos constituem práticas discursivas que definem estas pessoas, suas classificações e seus destinos de modo rígido e precário.

As linhas narrativas permitiram entrever que operam duas forças que circulam nas trajetórias das crianças e adolescentes classificados como pessoas com deficiência intelectual acolhidos institucionalmente, que se retroalimentam, justificam e organizam mutuamente: a medicalização/patologização das suas vidas pelo sistema de garantia de direitos e a produção criança/adolescente inadotável/não passível de adoção. A primeira individualiza e biologiciza questões de ordem coletiva e social e a segunda, anula a existência destas pessoas no sentido do não reconhecimento da dignidade de suas vidas.

Em que pese o fato de que Gustavo, Leandro e Pedro tenham sido acolhidos após a promulgação da Lei 12010/2009, o que se verifica é que se constroem empecilhos de diferentes ordens para a garantia da convivência familiar e comunitária, evidenciadas não somente pela não adoção, mas também pela circulação restrita a que foram expostos, em parte em virtude da classificação de pessoas com deficiência intelectual que lhes foi imputada. A entrada no circuito neuropsiquiátrico medicalizante é progressiva e não se finda à medida que os anos passam; ao contrário, são cada vez mais submetidos a diferentes medicações e mais restritos em suas circulações, como se observa, por exemplo, na indicação de mais de 10 diagnósticos distintos para Pedro.

A trajetória de Pedro evidencia um descompasso entre o que se coloca como critérios biomédicos que circundam sua existência por meio de tantos diagnósticos, e aquilo que se verifica nos discursos das equipes. Se por um lado essa situação pode indicar um violento processo de limagem de sua vida a partir da patologização de sua existência, por outro, estes relatórios, práticas discursivas das equipes técnicas das instituições de acolhimento, podem indicar um mascaramento/suavização das situações cotidianas vividas pelo garoto no intuito de que se relevem os conflitos e embates para uma melhor oportunidade de adoção. Embora o texto aponte para uma certa “adequação e docilidade”, por outro, documentos forjados em 2018 revelam que a equipe do SAICA, que acolhia os três irmãos, solicitava o encaminhamento do irmão mais velho para outra instituição. Esta solicitação foi inicialmente negada pelo magistrado, que sustentava a importância dos irmãos permanecerem juntos, em virtude da complexidade do quadro clínico de Pedro, contudo, no mesmo ano, Pedro acabou transferido de instituição, sendo separado dos irmãos.

Situações como as descritas evidenciam a incidência da medicalização/patologização em suas vidas, como força que resulta na individualização de questões de ordem social, na restrição à dimensão corporal e biológica de problemáticas que tem suas raízes e motivações na história, na cultura e no modo de gestão das vidas pela política cotidiana (Foucault, 2010; Moysés e Collares, 2019). Segundo Maria Aparecida Moysés e Cecília Collares (2019), o deslocamento das questões sociais, contextuais e históricas para o corpo de crianças e adolescentes, sobretudo daquelas mais expostas às situações de vulnerabilidade, acaba por desresponsabilizar agentes públicos e sociedade à medida em que cria causalidades biológicas para os sofrimentos e supostos fracassos.

Sofrimentos, falhas do sistema de garantia de direitos e as respostas possíveis construídas por estes garotos são tomadas como questões comportamentais para as quais, além do cuidado de caráter pedagogizante e da prescrição de medicação, há pouco ou nada a se fazer. O diagnóstico de deficiência intelectual sustenta práticas restritas, situadas essencialmente no circuito terapêutico-psiquiátrico e impede outras circulações, bem como retroalimenta a necessidade de novos e outros diagnósticos partir dos outros marcadores sociais da desigualdade.

O que se verifica nas linhas narrativas e no conjunto de processos analisados é que estas pessoas, que recebem o diagnóstico de deficiência intelectual, estão articuladas também em torno de outros marcadores que concorrem para a condição de vulnerabilização de suas vidas: são garotos mais velhos e negros. A produção da inadotabilidade articulada em relação à condição de deficiência intelectual não pode ser separada do debate sobre a sua intersecção com os outros sistemas de opressão (Eurico, 2020; Lopes et al., 2021). Assim, para Márcia Eurico (2020), a intersecção entre raça e deficiência opera para a desumanização das crianças e adolescentes acolhidos. Além do mais, a isso é necessário acrescentar o capacitismo que também vigora nestas instâncias.

Pesquisa realizada no estado do Espírito Santo (Bussinger et al., 2018) sobre o perfil dos pretendentes à adoção, indicou que a idade e o estado de saúde das crianças e adolescentes são imperativos para a adoção (ainda que em algum momento possam ser condições excludentes entre si). O estudo não localizou nenhum grupo expressivo de adotantes que estivesse disponível à adoção de crianças maiores que 3 anos e com deficiência ou problemas de saúde. Dados como estes, atrelados ao que se presenciou nas linhas narrativas aqui apresentadas, em que as devoluções, recusas e rompimentos de vínculos são presentes e justificadas a partir da lógica patologizante, reforçam que a deficiência se coloca como condição para não adoção, e mais que isso, justifica também os casos de devolução, como ocorreu com Leandro, ou separação de grupo de irmãos, como ocorrido com Pedro. Por meio das contribuições de Judith Butler (2018) é possível entrever que estas pessoas não ocupam o desejo dos pretendentes porque o enquadramento culturalmente constituído não outorga a estas crianças e adolescentes o estatuto de pessoas, passíveis de comoção, reconhecimento, e logo, de adoção.

Ainda que diferentes pesquisas teçam contundentes e relevantes críticas à utilização do termo “devolução” pela conotação de uma lógica mercadológica, entendemos que neste estudo, o termo devolução/devolvido é pertinente. Pautamos essa opção nas contribuições de Judith Butler (2018) sobre os enquadramentos que tornam algumas vidas legítimas, vivas e outras não. Isso permite considerar que as crianças e adolescentes com deficiência intelectual, devolvidas sob alegações de mau-comportamento ou sem nenhuma justificativa, não são consideradas vidas passiveis de troca e de adoção pela sociedade. Adotamos os termos devolvidos e inadotáveis para marcar um posicionamento da cultura em relação aos corpos e modos de viver destas pessoas.

Segundo Taize Oliveira (2022), em estudo realizado junto às pessoas pretendentes à adoção já habilitados, o principal benefício em adotar uma criança com deficiência seria o menor tempo na fila de espera. Para Gisele De Mozzi e Adriano Nuernberg (2016), a deficiência ocupa um duplo papel no processo de adoção: se por um lado há uma expressiva demora para a localização de famílias porque a adesão à perspectiva biomédica e trágica da deficiência impossibilita que as famílias desejem estas crianças, ela também atua como um marcador que acelera a adoção e seus trâmites. É nesta perspectiva que a ampliação dos perfis por pretendentes já habilitados e a busca por adoção de crianças/adolescentes com deficiência se realizam, e é neste mesmo conjunto de expectativas e impossibilidade de convivência com as diferenças que as devoluções ganham volume5 e encontram justificativas na condição de saúde ou no marcador da deficiência intelectual.

Por outro lado, estudos têm marcado que adoções de pessoas com deficiência intelectual ou outras deficiências, quando ocorrem de modo positivo, efetivam-se mediante um conjunto de estratégias adotadas pelo sistema de garantia de direitos, dentre estes, a possibilidade de que crianças/adolescentes e as pessoas pretendentes possam estabelecer laços de amizade ou de interesse antes da formalização do processo (De Mozzi e Nuernberg, 2016; Vargas et al., 2022). Isto se efetiva por meio de campanhas de busca ativa, programas de apadrinhamento e mesmo outras modalidades de circulação pelos espaços sociais que se tornam ações possíveis e concretas para que as pessoas possam entender que as experiências de vida de crianças/adolescentes com deficiência não se traduzem em tragédias, impedimentos ou impossibilidades. Permitem, em suma, que os adultos possam reconhecer a legitimidade dos afetos, da participação social e da contribuição destas crianças e adolescentes para a vida comum.

Respostas mais interessantes para a vida comum, a partir das experiências com a deficiência, podem decorrer de uma alteração nos modos como se conceber a própria noção de deficiência, enquanto realidade concreta, imersa na cultura. Sustentar a posição de que a experiência da deficiência diz respeito às coletividades, assim como sugere Helena Fietz (2017), para a qual a vivência com a deficiência intelectual é questão que envolve a comunidade e os modos de se viver em conjunto, cotidianamente. Nesta proposição, questiona-se a centralidade das noções de autonomia e independência enquanto valores máximos da nossa cultura e de nossos modos de socialização, uma vez que tais valores negligenciam, violam e apagam as vidas que se constituem sob as urgências do cuidado e da dependência, como postula Eva Kittay (2011).

No campo das deficiências, a deficiência intelectual e os transtornos mentais parecem então assumir esse lugar ponto-limite para a possibilidade de pertencimento, traduzidas aqui nas experiências em relação ao campo da adoção e da inadotabilidade. As narrativas apresentadas, atreladas aos textos que se somam para o debate, evidenciam que as construções ao redor dos agenciamentos culturais e técnico-sociais das noções de deficiência intelectual e dos transtornos mentais produzem a percepção de que estas pessoas estarão para sempre impedidas de transitar socialmente e de acessar os recursos e relações dignas para uma vida. Assim, estas condições, ao serem anunciadas, como possível realidade nos corpos e destinos das crianças e adolescentes, funcionam como barreira social praticamente irrevogável para a construção de outros vínculos e participações socioculturais, dos quais pretendentes à adoção e redes sociais lançam mão como motivação justificável para o não prosseguimento das aproximações.

5 Considerações finais: por outras ontologias do corpo e das vidas

Nos interessou, no texto apresentado, tecer um debate sobre como situar no campo da cultura a produção das pessoas inadotáveis. Consideramos, para tanto, que o interesse das famílias pretendentes à adoção, articulam-se com posturas sociais mais amplas, nas quais o capacitismo e impossibilidade de tessituras de relações de pertencimento e participação se colocam como realidade e forças opressoras para as pessoas com deficiência intelectual. Compreendemos que a filiação não se encerra como única possibilidade de pertencimento social, mas reiteramos que a perspectiva atual, de institucionalização, segue perpetuando lógicas que limitam e coíbem a participação social mais efetiva e o pertencimento sociocomunitário.

Reconhecemos ainda que a categorização de crianças/adolescentes com deficiência intelectual não é efeito de força classificatória aleatória. É resultado das trajetórias vividas pelos garotos, compostas pela circulação em serviços de saúde e assistência social em modo fragmentado e disperso, pela medicalização e seus efeitos, pelas forças da judicialização das suas trajetórias, pela frágil inserção escolar e comunitária e pela dificuldade social, institucional e científica de reconhecimento destas pessoas enquanto existências reconhecidas como vidas.

Ademais, nos faz discutir também que a institucionalização como força que limita as subjetividades e as diferentes formas de participação social segue em curso, mesmo que em instituições supostamente mais inclusivas. As narrativas apresentadas, referem-se a crianças e adolescentes com deficiência que estiveram acolhidos em instituições não segregadas, foram acompanhados em serviços de saúde, ainda que especializados, localizados no território e frequentaram escolas regulares. Ainda, ou mesmo assim, as forças de segregação e de individualização de questões de cunho sociocultural incidiram intensamente sobre suas vidas. Resta perceber que a força institucionalizante, nestes casos, se dá numa produção individual, em cada corpo, em cada linha narrativa para cada uma das pessoas.

Não reconhecer vidas como dignas, ou tomá-las como precárias implica em não oferecermos condições para sua sobrevivência, sua prosperidade. As trajetórias, diagnósticos, destinos e interdições aos quais as pessoas com deficiência sob tutela do Estado, no caso aqui debatido, em medida protetiva de acolhimento institucional, estiveram enredadas se alinham com o questionamento de Judith Butler (2018) a respeito de quais normas possibilitam que as pessoas sejam ou não reconhecidas como vidas?

Por fim, tomamos como possibilidade de alteração das lógicas que produzem os inadotáveis, as proposições de Judith Butler (2018), no sentido do compromisso coletivo e democrático, com a criação de outras condições, normas e contextos que permitam que mais pessoas sejam reconhecidas como vidas, com participação social e passíveis de cuidado e proteção. Para tanto, trata-se, como propõe a autora, de forjar uma nova ontologia corporal — novos reconhecimentos sobre corpos e existências — que tomará as noções de interdependência, cuidado, pertencimento social e desejo, reposicionando-as como elementos constitutivos de todas as pessoas humanas e da vida comum.

6 Reconhecimentos

Esta pesquisa foi realizada durante estágio de pós-doutorado da primeira autora, sob supervisão das demais autoras no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

7 Referências

Bussinger, Rebecca V.; Merçon-Vargas, Elisa A.; Nascimento, Danielly B. & Edinete, M. Rosa (2018). What characteristics are accepted in the child by Brazilian adoption applicants? A latent class analysis. Children and Youth Services Review, 95, 125-133. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2018.10.033

Butler, Judith (2018). Quadros de Guerra: quando a vida é passível de luto. Civilização Brasileira.

Cellard, Andre (2008). A Análise Documental. In Jean Poupard, Jean-Pierre Deslauriers, Lionel H. Groulx, Anne Laperrière, Robert Mayer & Álvaro P. Pires (Orgs.), A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos (pp. 295-316). Vozes.

Conselho Nacional de Justiça (2023). Editais — Portal CNJ. https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-pesquisa/editais-3/

De Mozzi, Gisele & Nuernberg, Adriano H. (2016). Adoção de Crianças com Deficiência: Um Estudo com Pais e Mães Adotantes. Paidéia Cadernos de Psicologia e Educação, 26(63), 101. https://doi.org/10.1590/1982-43272663201612

Eurico, Márcia C. (2020). Racismo na Infância. Cortez.

Fietz, Helena M. (2017). Deficiência, cuidado e dependência: reflexões sobre redes de cuidado em uma família em contexto de pobreza urbana. Teoria e Cultura, 11(3), 101-113. https://periodicos.ufjf.br/index.php/TeoriaeCultura/article/view/12340

Fonseca, Célia M. S. M. de S.; Santos, Carina P. & Dias, Cristina M. de S. B. (2009). A adoção de crianças com necessidades especiais na perspectiva dos pais adotivos. Paidéia cadernos de Psicologia e Educação, 19(44), 303-311. https://www.scielo.br/j/paideia/a/dChxhRLzxtk4fKXFrwGpdBh/?format=pdf

Foucault, Michel (2010). Crise da Medicina ou da antimedicina. Verve. Revista Semestral Autogestionária Nu-Sol, 18, 167-194.

Gesser, Marivete; Block, Pamela & Mello, Anahí G. (2020). Estudos da deficiência: interseccionalidade, anticapacitismo e emancipação social. Em Marivete Gesser, Geisa L. K. Bock & Paula Helena Lopes (Orgs.), Estudos da deficiência: Anticapacitismo e emancipação social (pp. 17-36). Editora CRV. https://doi.org/10.24824/978655868467.1

Hacking, Ian (1999). The social construction of what? Cambridge/Harvard University Press.

Hacking, Ian (2007). Kinds of people: moving targets. Proceedings of British Academy, 151, 285-318. https://doi.org/10.5871/bacad/9780197264249.003.0010

Kittay, Eva (2011). The Ethics of Care, Dependence and Disability. Juris, 24(1), 49-58. https://evafederkittay.com/wp-content/uploads/2015/01/The-ethics-of-care.pdf

Lopes, Ingrid A.; Gonzalez, Roseli K. & Prieto, Rosângela G. (2021). Indicadores sociais sobre pessoas com deficiência intelectual: Ensaio interseccional com vistas a políticas de educação. Educação e Pesquisa, 47, e232273. https://doi.org/10.1590/s1678-4634202147232273

Mioto, Regina C.; Campos, Marta S.; Lima, Telma C. S. (2006). Quem cobre as insuficiências das políticas públicas?: Contribuição ao debate sobre o papel da família na provisão de bem estar social. Revista de Políticas Públicas, 10(1), 165-185.https://periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rppublica/article/view/3797

Moysés, Maria A. A. & Collares, Cecília A. L. (2019). Sobre diferenças, desigualdades, direitos: raízes da patologização da vida. Em Luciana T. S. Surjus & Maria Aparecida A. Moyses (Orgs.), Saúde Mental Infantojuvenil: territórios, políticas e clínicas de resistência (pp. 13-27). Unifesp/Abrasme.

Oliveira, Taize (2022). Concepções de deficiência de pais adotivos e pretendentes à adoção: o capacitismo como dificultador. Quaderns de Psicologia, 24(3), e1736. https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.1736

Spink, Peter K. (2003). Pesquisa de campo em psicologia social: uma perspectiva pós-construcionista. Psicologia & Sociedade, 15(2), 18-42. https://doi.org/10.1590/S0102-71822003000200003

Scisleski, Andreia C. C. & Maraschin, Cleci (2008). Loucura e razão: produzindo classes interativas. Arquivos Brasileiros de Psicologia, 60, 40-47, 2008. http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-52672008000200006

Spink, Mary Jane P. & Lima, Helena (2004). Rigor e visibilidade: a explicitação dos passos da interpretação. Em Mary Jane Paris Spink (Org.), Práticas Discursivas e produção de sentido no cotidiano: aproximações teóricas e metodológicas (pp. 93-121). Cortez.

Teixeira, Caroline T. & Rampelotto, Elisane M. (2016). Adoção de crianças público-alvo da Educação Especial: Adaptação familiar e o contexto escolar. Revista Educação Especial, 30(57), 163-174. https://doi.org/10.5902/1984686X17191

Vargas, Elisa A. M. de; Nascimento, Danielly B. do & Rosa, Edinete M. (2022). Resiliência e Adoção de Crianças com Deficiência: Estudo de Casos Múltiplos. Revista Subjetividades, 21(3), e8676. https://doi.org/10.5020/23590777.rs.v21i3.e8676