La extensión de la psicología en la cultura: desocialización y terapeutización de los problemas sociales

The extension of psychology in culture: desocialization and therapeutization of social problems

- Roberto Rodríguez López

- Palabras clave:

- Vida cotidiana

- Cultura de masas

- Psicologización

- Literatura de autoayuda

- Individualismo

- Keywords:

- Daily life

- Mass Culture

- Psychologization

- Self-help literature

- Individualism

1 Introducción

La salud mental es una preocupación cada vez mayor entre la sociedad global. Esto ha dado lugar a que numerosos actores e instituciones sociales de muy diversa índole se hayan incorporado a la producción de discursos referentes a la misma. Nos encontramos así en la actualidad con un enorme marco cultural de discursos circulantes en torno a la salud mental o al bienestar psicológico en su sentido más amplio.

Este amplio despliegue de discursos sanitarios tiene a su vez, de forma complementaria, una específica inflexión psicológica. En este caso, el lenguaje y categorías de la psicología institucional encuentran en la cultura actual un espacio de gran éxito, hasta el punto de hablar ya de una propia “cultura psicológica”, una “cultura psicoterapéutica” o una “psicologización” progresiva de la comprensión de la realidad social (Gordo y De Vos, 2011; Madsen, 2014). Esta cultura psicológica (o psicoterapéutica) estará orientada así de forma destacada a la mejora del bienestar psíquico y relacional de la ciudadanía, sin embargo, podría convertirse en un problema para la comprensión sociológica o política de muchas de nuestras problemáticas personales (Parker, 2008). No es casualidad así que dicho despliegue y éxito de las categorías psicológicas en el espectro cultural coincida en términos históricos con un contexto sociológico de pérdida de los vínculos sociales y comunitarios tradicionales (Donzelot et al., 2007). Un contexto que, además, en la reconstrucción neoliberal de la comprensión de la salud defiende cada vez más la progresiva asunción personal sobre la gestión de las problemáticas de salud, desvinculando en cierto modo la misma de las instituciones del Bienestar que estructuraban antaño las redes comunitarias de protección social (Navarro, 2007).

En este artículo nos focalizaremos para el análisis, en el espacio editorial español, de una de las herramientas destacadas para este marco de despliegue progresivo de la cultura psicológica y la concomitante autogestión de la salud, esto es, la literatura de autoayuda. Dicha literatura, que cuenta con un número de ventas creciente y en expansión, es el reflejo de una sociedad cada vez más interesada por el crecimiento personal y por el conocimiento práctico y aplicable en la gestión personal de las cuestiones relativas a su salud mental. Nuestro objetivo principal en el artículo será, en primer lugar, definir el formato específico de esta posible cultura psicoterapéutica a nivel discursivo, esto es, sus principales categorías de articulación, los principales sujetos de enunciación, las modalidades discursivas relevantes, así como sus posibles objetivos y objetos concretos de interés. En segundo lugar, nos interesa comprobar la centralidad (o no) del discurso terapéutico-sanitario en dicha literatura, el concepto específico que se tiene de lo sanitario-terapéutico, así como aventurar las posibles implicaciones que dicha concepción podría tener. En definitiva, pese a que la literatura de autoayuda cuenta ya actualmente con importantes análisis desde la perspectiva crítica cultural (entre otros, De Vos, 2015; Illouz, 2010; Madsen, 2015; Rimke, 2020), son realmente escasos los análisis discursivos de tipo mixto cuantitativo-cualitativo, como el que aquí realizaremos, en busca de sus formatos específicos.

2 La psicologización, la literatura de autoayuda y la pérdida de los anclajes comunitarios del sentido

La psicologización es un fenómeno que ha sido considerado y estudiado en diferentes formatos en las últimas décadas. En un primer momento, fue interpretado a la luz de nociones como el “complejo-psi” o el “dispositivo psi” (Ingleby, 1985; Rose, 1985). Más recientemente, el campo de estudios psico y sociocríticos que lo han trabajado de forma destacada ha desarrollado a su vez las ideas de la “psicologización” o la “cultura psicológica” para complementar en muchos casos aquellos estudios o para aplicarlos en sentidos más restringidos o específicos (Álvarez-Uría, 2005; De Vos, 2010; Gordo y De Vos, 2011; Parker, 2008).

La psicologización, planteada en términos genéricos, vendría a describir el incremento progresivo del recurso a la atribución o sobreinterpretación psicológica sobre un número relevante y creciente de fenómenos y problemáticas sociales, así como la proliferación de prácticas y técnicas de intervención psi aplicadas de forma complementaria como solución a las mismas. Los ejemplos son aquí ingentes y variados. La disidencia política es patologizada o explicada por la naturaleza personal de sus líderes (Mentinis, 2011), el burnout o el estrés retraduce en clave terapéutico-individual la explotación laboral (Parker, 2008), las prácticas psicoterapéuticas construyen las relaciones escolares o de crianza (Rendueles, 2007) o la inteligencia emocional pretende dimensionar la capacidad de adquirir un trabajo o de ser productivo en el mismo (Illouz, 2010). Son todos ellos ejemplos propios de espacios y tiempos diferenciados, pero que tienen como denominador común la base fundamental de categorías explicativas cargadas con contenido psicológico aplicadas sobre fenómenos con destacables raíces sociales o políticas. En este sentido, una parte importante de problemáticas sociales tienden a dotarse de un sentido psicológico o psicoterapéutico, y el éxito de este proceso de retraducción es tal que numerosos autores han venido ya hablando de la sociedad terapéutica o el giro terapéutico (Madsen, 2014; Nehring y Kerrigan, 2019). Dicha carga psicológica en la comprensión de la realidad implica a su vez un patrón asociado mediante el cual, directa o indirectamente, el individuo (y sus interioridades) es hecho responsable principal o único de su propia situación, desocializando o despolitizando al mismo tiempo el marco de engarce ineludible de la problemática particular.

De forma general se ha sintetizado la extensión de la racionalidad psicológica sobre tres ámbitos diferenciados: ciencia, cultura y política (Gordo y De Vos, 2011). En nuestro caso, nos centramos en el despliegue de la racionalidad psicológica sobre el amplio terreno cultural. En este sentido, planteamos que es posible distinguir en lugares alejados de la academia, pero también de espacios como la consulta clínica, códigos semiótico-prácticos cargados con categorías comunes con la psicología institucional. Códigos que están en circulación y que remiten la psicología a una posición específica en una matriz cultural significante con esquemas narrativos, marcos explicativos, temáticas privilegiadas, metáforas u oposiciones categoriales que pueden ser reconocibles y aislables. Todo un sistema de significados y símbolos con importantes efectos, a su vez, sobre la conducta y el entendimiento, ofreciendo con ello guiones tanto para la disposición práctica general como para la comprensión de la conducta propia y de los otros.

Asimismo, la extensión actual de la psicologización no se produce sobre un vacío social, sino sobre la base de un contexto material en la que le es proclive su aparición, extensión y amplificación. Pensamos principalmente en los procesos de fragilización de las relaciones sociales y de los marcos comunitarios de sentido y certidumbre (Bauman, 2003; Donzelot et al., 2007), la ruptura con el marco laboral del “trabajo para toda la vida” (Sennett, 2000) o el nuevo individualismo neoliberal (Beck y Beck-Gernsheim, 2003; Bröckling, 2015; Laval et al., 2018). En este contexto social en el que los vínculos tradicionales de relación y sentido social están siendo progresivamente desgajados, el individuo debe encontrar cada vez más dentro de sí mismo las competencias y habilidades que le permitan la supervivencia o ajuste a dicho entorno, una vez los anclajes tradicionales (trabajo para toda la vida, familia, iglesia, partido político, sindicato, etc.) han perdido buena parte de su capacidad aglutinadora en lo social. Para ello, el individuo se dota de formaciones y herramientas varias que tienden a marcar sus posibilidades de supervivencia, ajuste o incluso ascenso en el espacio social. En este artículo, como hemos dicho, analizamos y profundizamos en una de estas herramientas, la literatura de autoayuda, a la cual consideramos ejemplo paradigmático de los nuevos formatos de autogestión individual.

La literatura de autoayuda se presenta hoy como un terreno especialmente importante a la hora de aproximarnos a la producción, reproducción y amplificación de la cultura psicológica, en especial a su vertiente más terapéutica (Ímber, 2004). Dicha literatura se ha constituido como una industria cultural de relevante emergencia en las últimas décadas, aumentando de forma destacable su volumen de ventas. Siguiendo lo apuntado por Miki McGee, se estima, por ejemplo, que en suelo estadounidense, el país con mayor distribución mundial, el complejo de la autoayuda constituye una industria de 2’48 billones de dólares. Asimismo, se estima que entre un tercio y la mitad de los estadounidenses han comprado alguna vez un libro de autoayuda y que en los últimos treinta años el número de libros de autoayuda se ha más que duplicado, pasando de un 1,1% del total de libros publicados al 2,4% (McGee, 2005, p. 11). En el caso de España, a tenor de las investigaciones comparadas de Valina Papalini (2007), cabe destacar que este es el país con mayor consumo de literatura de autoayuda en la Europa Occidental, compartiendo a su vez con Argentina la posición más destacada para el mundo hispanohablante.

El discurso psicológico y la literatura de autoayuda no siempre han sido confluyentes. Esta última se desarrollará inicialmente durante la primera mitad del siglo XX y tendrá como fundamento cultural el valor creciente de la ideología individualista del self-made man, de manera destacada en el mundo anglosajón (McGee, 2005). Pero no será hasta los años sesenta del siglo XX que se producirá la sinergia con el discurso psicológico, sobre la base de un espacio social cada vez más proclive a la proliferación de prácticas psicológicas de “cuidado de sí” (Papalini, 2006). A tal punto es importante la imbricación entre ambos a partir de ese momento, que se llega a afirmar que “la literatura de autoayuda proporcionó la llave para que los psicólogos entraran en el mercado” (Illouz, 2010, p. 74). A su vez, la literatura de autoayuda encuentra en la psicología un conocimiento privilegiado, difusamente aplicable a una ingente variedad de problemáticas sociales, con el halo suficiente de legitimidad científica y que abre además todo un mundo nuevo de acciones reflexivo-tecnológicas en los terrenos de la intimidad y la emocionalidad.

Hablamos en definitiva en este sentido de la confluencia de la cultura psicológica, entendida aquí como un discurso (con sus propias características de heterogeneidad y otras, como veremos), con la literatura de autoayuda, entendida a su vez como un género discursivo1 progresivamente delimitado y aislable, inserto a su vez en el terreno amplio de la cultura de masas. Todo lo cual establece finalmente una serie de características que hacen de la literatura de autoayuda un espacio ideal para los análisis de la cultura psicológica o psicoterapéutica (Ampudia, 2006; McGee, 2005; Papalini, 2006, 2007, 2010; Rapping, 1996).

En décadas recientes asistimos asimismo a determinadas torsiones en los contenidos y objetivos de la literatura de autoayuda, al hilo de una progresiva inserción en el marco neoliberal. Sus habituales referentes contraculturales irán desapareciendo y la autoayuda tenderá a concentrarse antes en la conformación de una mecánica eficaz para el control de conflictos y la adaptación (supervivencia) en las condiciones de vida existentes (Papalini, 2006). De este modo, el estudio de la literatura de autoayuda ha encontrado en la actualidad un marco especialmente proclive al despliegue de una mirada crítica sobre su realidad social, en especial por su confluencia con la cultura neoliberal e individualista (De Vos, 2015; Hazleden, 2003; Illouz, 2010; Madsen, 2015; Maasen et al., 2007; Nehring y Kerrigan, 2020; Rimke, 2000, 2017, 2020; Rodríguez, 2016).

3 Metodología

La literatura de autoayuda impresa cuenta con una relativamente amplia literatura científica que la tiene como objeto de estudio, lo cual nos permitirá considerar contrastes y novedades de un modo detallado. La selección final del material para análisis se decantó así por un conjunto de textos pertenecientes a la publicación periódica Psychologies, propia del mundo editorial español.

Entre la amplia cantidad de materiales disponibles en el mercado editorial de la autoayuda se decidió seleccionar para análisis un magacín, frente a un libro o un conjunto de ellos. Ello nos permitía considerar una publicación que tiene en cuenta el espectro amplio de ámbitos de aplicación de la cultura psi, así como su propio ordenamiento y jerarquización actuales.

En los barridos exploratorios sobre el entorno editorial español se recogieron las publicaciones específicas asociadas a la categoría de “revistas de psicología y crecimiento personal” pero también, dada la moldeabilidad en las clasificaciones tipológicas de las revistas, las asociadas a “salud y belleza”, “familiares” o “femeninas”. De entre las existentes, preseleccionamos tres como las más ajustadas a nuestros objetivos: Psychologies, Psicología práctica y Mente sana. Entre las tres revistas, seleccionamos finalmente Psychologies, la más vendida en el momento del análisis y la que mayor capacidad de extensión internacional del discurso tenía, pues dicha cabecera contaba con diez ediciones en Italia, Bélgica, Gran Bretaña, Rusia, China, Sudáfrica, Rumania, México y Francia, además de España.

En la selección específica de textos dentro de la propia revista, se recogerán para análisis final un total de 315 textos (N = 315) pertenecientes a diferentes números. Para ello, se seleccionaron en primer lugar 15 números de la revista, distribuidos entre abril de 2006 (primeros números en España) y noviembre de 2021 (fecha de realización del estudio), siguiendo un criterio de muestreo sistemático (Krippendorff, 1990, p. 96) que permitiera anular variabilidades temporales. En segundo lugar, a partir de la codificación tipológica del conjunto de páginas de la revista, se seleccionaron para análisis la totalidad de secciones de “editorial”, “reportaje”, “opinión”, “testimonios”, “dossier” y “test”, desestimando a su vez secciones más tangenciales al hilo central de la publicación. La valoración final del número de textos seleccionados tuvo en cuenta a su vez un segundo criterio, cualitativo, a partir de la saturación de contenidos y categorías progresivamente destacadas en el proceso.

La elección de la herramienta analítica utilizada fue determinada a su vez a partir de los barridos exploratorios previos, decidiéndonos finalmente por un análisis mixto de contenido de discurso, conjugando así procesos de codificación orientados tanto a elementos de tipo cuantitativo como cualitativo. El trabajo de recolección de información sobre cada uno de los textos se realizó a partir de un total de 15 categorías seleccionadas en un sentido coincidente con la tradición de los análisis de contenidos (Bardin, 1996; Krippendorff, 1990; Piñuel, 2002), así como con las especificidades propias de los Análisis Críticos de Discurso (Fairclough, 2000; Van Dijk, 1993, 2000; Wodak y Meyer, 2003), en especial la defensa en estos últimos de la comprensión del discurso como una práctica social vinculada con la ideología y el poder. Finalmente, obtuvimos así una tabla analítica con aproximadamente 5.000 entradas y más de 15.000 ítems recogidos. Pese a la ingente cantidad de datos, se descartó el uso de herramientas de software para el análisis de contenidos, dado que ninguna nos permitía la profusión y detalle de los análisis que buscábamos. Una vez seleccionado el material, codificamos o cuantificamos a su vez el mismo con relación a las siguientes cuestiones:

1) Estilo del discurso. Bajo la idea del estilo consideramos los modos distintivos de conjugar y organizar una serie de recursos lingüísticos (tiempo y persona de los verbos, frecuencias de adjetivos y adverbios, figuras retóricas, etc.). Distinguimos a su vez dicho estilo a partir de la preponderancia de unas u otras funciones del lenguaje, siguiendo para ello el modelo clásico de Roman Jakobson (1984), así como por el grado de tecnicidad del lenguaje utilizado, codificado a partir de la frecuencia de aparición de palabras claramente asociables a jergas específicas de determinados campos discursivos, principalmente de profesiones o disciplinas científicas.

2) Ámbitos de aplicación. Distinguimos en este caso los espacios genéricos del mundo social a los que se apela o en los que se trata de implementar las enseñanzas de los diferentes textos (laboral, familiar, escolar, pareja, etc.).

3) Sujetos de enunciación (profesión). Identificamos a los autores, colaboradores, entrevistados o expertos consultados en los diferentes textos. Nos interesa en este caso la ocupación laboral o titulación, las cuales tienden a hacerse explícitas en la publicación.

4) Categorías principales. Codificamos en este caso los contenidos temáticos de los textos, considerados a partir de aquellas categorías que aparecen como articuladoras principales (o secundarias). Partimos de la concepción clásica de los análisis de contenido sobre las “unidades temáticas” (Krippendorff, 1990), si bien preferimos la idea de categoría, evitando con ello una posible comprensión de las unidades de análisis cuantificadas o construidas como meros resúmenes de los textos, así como a poder otorgarles un mayor dinamismo e interrelación dentro de los propios textos. El modo de proceder aquí partía de la anotación, cuantificación y ponderación de las palabras destacadas del texto, así como de las principales relaciones entre ellas. A partir de las mismas se determinan las categorías estructurantes del contenido, ya fueran aisladas o en diferentes relaciones de contingencia (relación, similitud, conexión, supraordenación, subordinación, oposición, superación, causalidad, consecuencia, etc.). Se codifican así también las principales palabras “llenas” (Bardin, 1996; Piñuel, 2002) asociadas a las categorías principales, de forma destacada sustantivos y verbos, así como la carga o valencia asociada a través de palabras “subjetivas” afectivas o evaluativas (Maingueneau, 1999), en este caso, principalmente adjetivos. Las categorías resultantes se agrupan a su vez en campos genéricos de pertenencia (psicológicas, bioquímicas, espirituales, sociopolíticas, etc.) que remiten de un modo amplio a su vez a campos específicos de conocimiento.

Finalmente, para los textos orientados a la guía o asesoramiento práctico, codificamos también sus objetivos a partir de palabras destacadas o categorías articuladoras (salud, cambio, equilibrio, crecimiento, adaptación…) así como también organizamos dichos objetivos bajo marcos amplios (sanitario, hedonista, espiritual, socioeconómico…). En ocasiones, a partir de los análisis específicos de contenido, nos encontramos con determinadas incongruencias entre objetivos explicitados en el propio texto con relación a la línea “tecnológica” (modificaciones prácticas asociadas) que, sin embargo, puede revelarse. En este caso hemos codificado esta última bajo la denominación de tecnologías “implícitas”.

4 Resultados

Comentamos a continuación los resultados obtenidos para las distintas cuestiones analizadas: estilos de discurso (funciones de lenguaje y grados de tecnicidad), ámbitos de aplicación, sujetos de enunciación (profesiones), categorías articuladoras y objetivos.

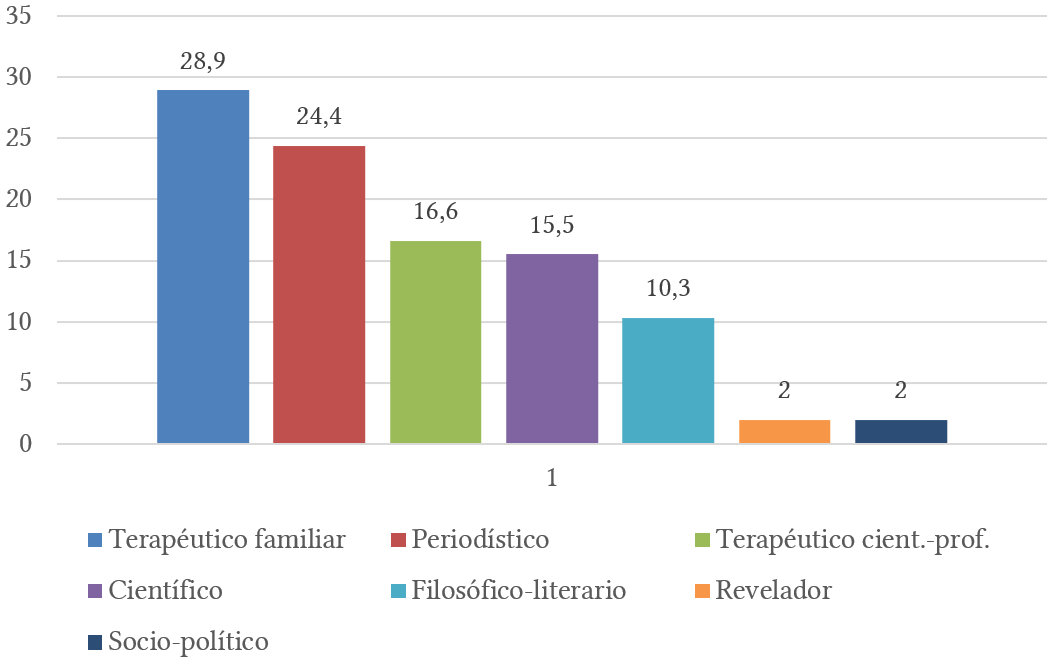

Hemos podido distinguir un total de siete estilos particulares en los textos (Tabla 1). Los estilos predominantes (Figura 1) son el “terapéutico familiar” (28,9%) y el “periodístico” (24,4%). Algo menos comunes, aunque también habituales, son los estilos “terapéutico científico-profesional”, “científico” y “filosófico-literario” (16,6%, 15,5% y 10,3%, respectivamente).

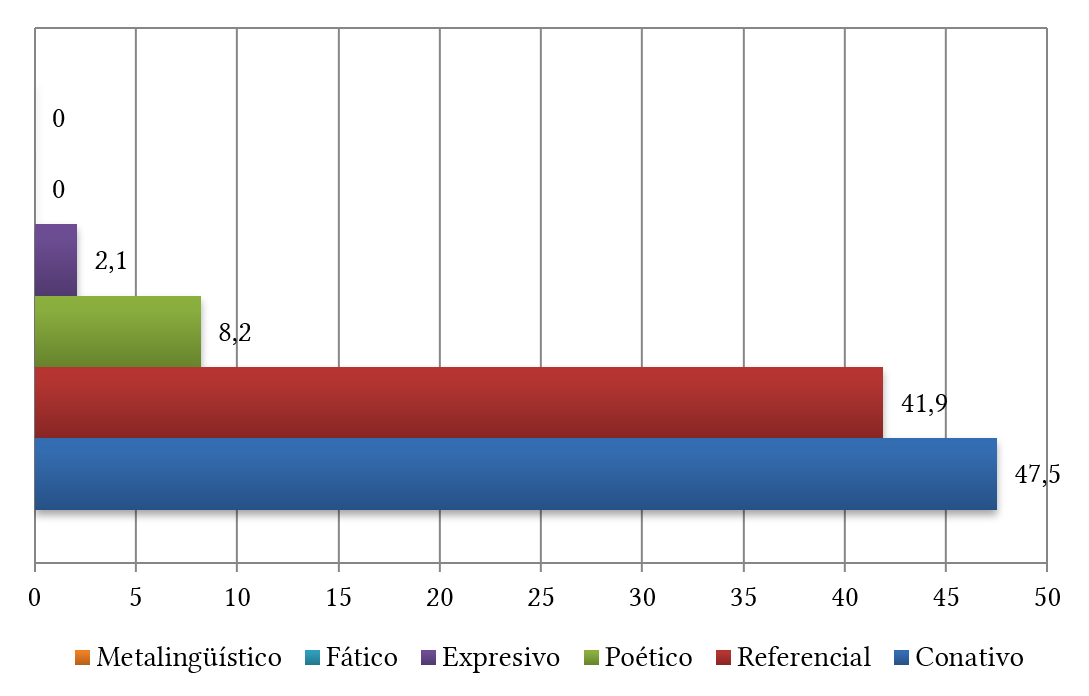

En lo referente a las funciones del lenguaje (Figura 2), las funciones conativa y referencial son las más destacadas con una amplia diferencia, distinguiéndose la primera ligeramente. Con base en la función conativa, estamos ante textos que buscan mover al lector a la acción. Por otro lado, la función referencial es preferencial en textos con orientación más informativa o científica.

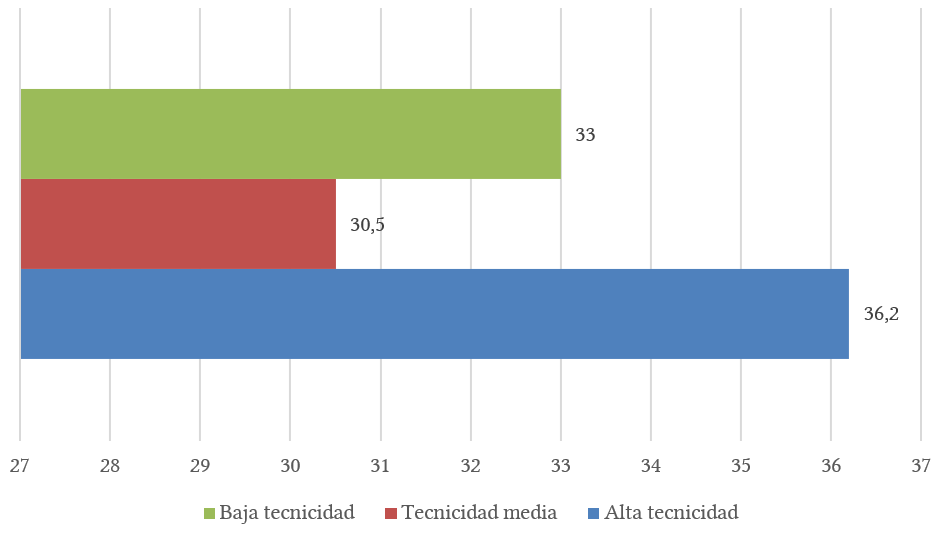

En los porcentajes asociados a los grados de tecnicidad en los textos (Figura 3) se observa un gran equilibrio entre los diferentes grados de empleo de lenguaje técnico, si bien destacan ligeramente los textos con una alta carga técnica (36,2% de los textos analizados).

| Estilo Discursivo | Características |

|---|---|

| 1. Terapéutico familiar |

|

| 2. Periodístico |

|

| 3. Terapéutico científico-profesional |

|

| 4. Científico |

|

| 5. Filosófico-literario |

|

| 6. Socio-político |

|

| 7. Revelador |

|

Tabla 1

Estilos discursivos en Psychologies

Figura 1

Estilos de discurso en Psychologies (porcentajes).

Figura 2

Funciones del lenguaje en Psychologies (porcentajes).

Figura 3

Grados de tecnicidad en Psychologies (porcentajes).

Finalmente, si cruzamos los siete estilos identificados con base en el modelo de funciones del lenguaje, así como al grado de tecnicidad, tenemos una tabla (Tabla 2) en la que podemos observar mejor la relación de ambos con las cuestiones de estilo discursivo.

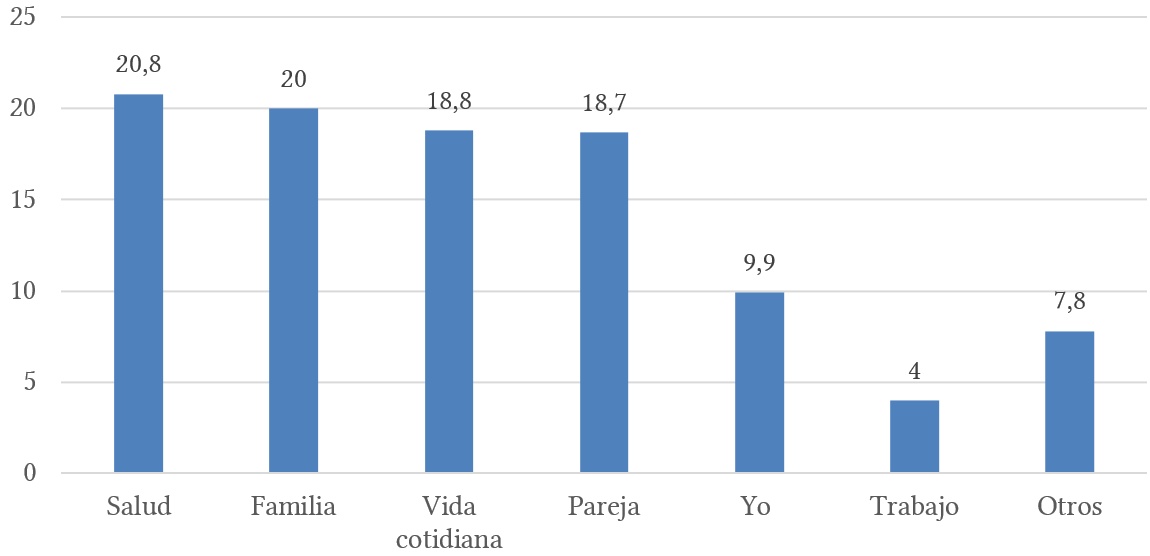

Respecto de los ámbitos de aplicación (Figura 4), hemos identificado seis de manera principal. De entre ellos, destacan cuatro, que son: salud, familia, “vida cotidiana” y pareja, los cuales ocupan un espacio muy similar en la revista (respectivamente, 20,8%, 20%, 18,8% y 18,7%).

La salud es el ámbito ligeramente destacado. Aparece de formas muy diversas y generalmente combinado con otras cuestiones como la gestión de emociones, la alimentación, las terapias psi o el ejercicio físico o “espiritual”. La aparición de la salud en textos que tienen como objetivo la información o asesoramiento sobre enfermedades (mentales o físicas) específicas es sólo parcial y relativamente escaso. Por el contrario, hay una mayor aparición de determinado tipo de terapias o técnicas concretas aplicables a una gran diversidad de malestares y que, por lo general, deben considerarse “alternativas” o no ortodoxas en el marco de la psiquiatría o la psicología académica y profesional.

| Función conativa | Función referencial | Función poética | Función expresiva | |

| Alta tecnicidad | Terapéutico científico-profesional (3) | Científico (4) | Filosófico (5) | -- |

| Tecnicidad media | Político (7) | Periodístico (2) | Literario (5) | -- |

| Baja tecnicidad | Terapéutico familiar (1) | Revelador (6) | -- | Emotivo (5) |

Tabla 2

Los 7 estilos de discurso en Psychologies y su relación con las funciones del lenguaje y el grado de tecnicidad

Figura 4

Ámbitos de aplicación en Psychologies.

Al ámbito de la familia pertenecen textos que se dirigen principalmente a la convivencia familiar, la paternidad, la educación de los hijos u otro tipo de cuestiones referidas a estos últimos.

Bajo la idea de vida cotidiana encontramos textos que se centran en toda una serie de situaciones o prácticas marcadas por su alto nivel de detalle y que, por lo general, pueden considerarse comunes al día a día de amplios espectros poblacionales (o de la totalidad de la población), así como a sus gustos o hábitos.

La pareja es otro de los ámbitos especialmente destacado. En general, se ofrecen aquí claves para la gestión de buena parte de las problemáticas que se dan en las mismas, si bien dos cuestiones tienen un papel central en estos textos: las relaciones de amor y el sexo.

De entre el resto de los ámbitos de aplicación, tocados en menor medida, debemos destacar los relativos al yo o al crecimiento personal (9,9%) y al espacio laboral (4%).

En lo relativo a los sujetos de enunciación en los textos debemos destacar la elevada media de expertos consultados que aparecen. Por lo general, nos encontramos con tres de ellos en cada texto o, en un número de casos ligeramente menor, de dos.

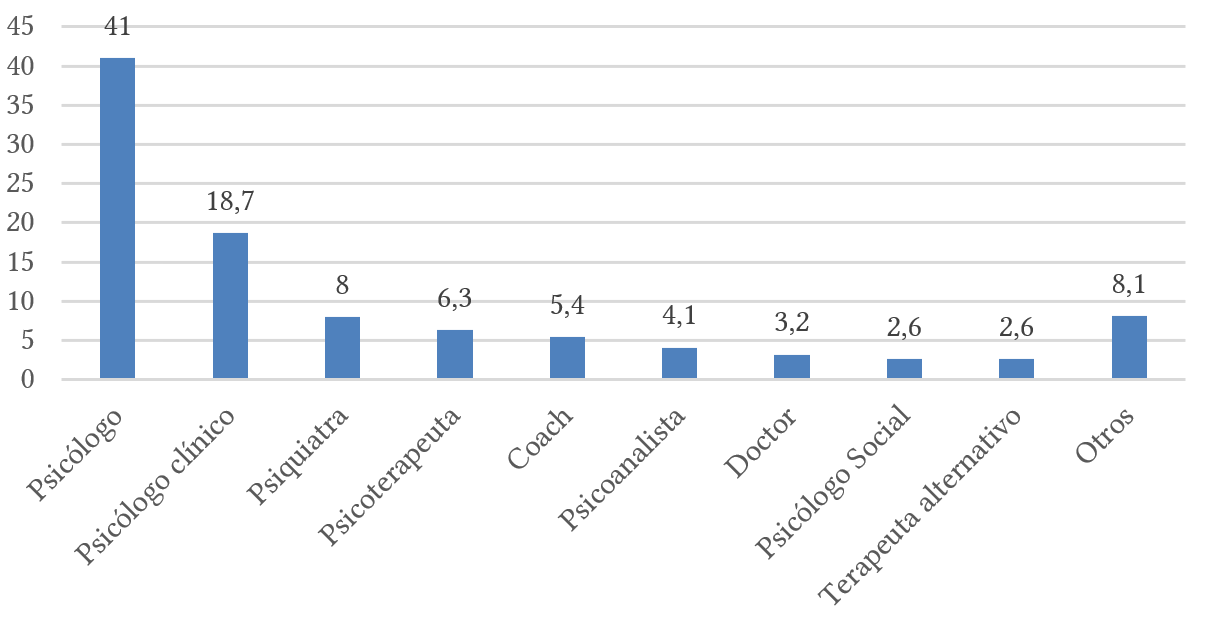

Entre los porcentajes relativos de las profesiones de los expertos consultados (Figura 5), la profesión ampliamente destacada es la de psicólogo (41%). Esta apelación genérica es numerosa y, de modo habitual, suficiente para la referencia del ámbito de pertenencia del experto consultado. Sin embargo, la revista ofrece, por lo general, información más específica del ámbito de pertenencia del profesional. De este modo vemos como la aportación (especialista) del psicólogo clínico es la más recurrida en la revista, siéndolo a su vez de forma destacada (18,7%). A continuación, y en porcentajes sensiblemente inferiores, tenemos la figura del psiquiatra (8%), la del psicoterapeuta (6,3%), la del coach (5,4%) y la del psicoanalista (4,1%), con porcentajes similares entre ellos.

Figura 5

Sujetos de enunciación en Psychologies (porcentajes).

El análisis sobre los objetivos destacados de los textos nos ofrece un panorama complejo. Entre los más destacados, habrá que nombrar, por este orden, los objetivos genéricos de equilibrio, (mejor) vida, cambio y energía. Concretar un referente principal o distintivo para el conjunto de los textos requeriría, cuanto menos, la apelación a un espacio difuso y en último caso contradictorio, habida cuenta por ejemplo de que dos de sus objetivos destacados son de tendencia opuesta (equilibrio y cambio), de tal modo que tanto la estabilidad como la transformación (movilización a la acción de cambio) son parte fundamental de los objetivos. Asimismo, el intento por recodificar los objetivos bajo marcos integrados permite delimitar una serie de prioridades (espiritual, sanitaria, hedonista y socio-económica) pero no facilita tampoco en exceso distinguir una orientación particular. Para ello será necesario poner en contraste los resultados obtenidos en este apartado con el conjunto de los demás análisis en el apartado de discusión.

Finalmente, para las categorías más destacadas por frecuencia y centralidad en la articulación de los textos (Tabla 3), vemos que las que obtienen mayor relevancia y frecuencia son, en este orden, las de emociones, autoestima, personalidad, socialidad, deseo/gusto, ansiedad, depresión, culpa, comunicación y energía. De nuevo, una amplia mayoría de ellas tiene vinculación directa con la psicología o el ámbito sanitario.

A modo de resumen final, hemos concentrado todos los análisis realizados bajo una tabla común (Tabla 4). Consideramos así, a partir de dichos análisis, que es posible distinguir en Psychologies un discurso de tipo psicológico, con un marcado cariz además terapéutico (psicoterapéutico). Dicho discurso vendrá articulado con base en tres modalidades discursivas interrelacionadas (Médico-sanitaria, Filosófico-humanista-espiritual y Socio-política), cuyos pesos relativos variarán en base a la incidencia que pongamos en unos u otros análisis específicos de los hasta aquí comentados.

5 Discusión

A pesar del carácter heterogéneo de las diferentes tensiones —e incluso contradicciones manifiestas o de la variabilidad y amplia disparidad de sus contenidos—, debemos afirmar que lo que finalmente encontramos en Psychologies es un espacio discursivo único, un terreno finalmente unitario, estable y reconocible, y no espacios o modalidades discursivas enfrentadas en lugar de integradas. De esta forma, pese a tensiones y contradicciones manifiestas de contenido (objetivos de cambio frente a aceptación, por ejemplo), es distinguible en los textos una clara continuidad en su forma. Esto reflejaría de entrada características propias de la literatura de autoayuda (Ampudia, 2006; McGee, 2005; Papalini, 2006, 2007, 2010; Rapping, 1996). Por ejemplo, la serialidad en la reproducción de su formato es un elemento clave en un lenguaje cultural orientado a la facilitación de su lectura y a la mayor posibilidad de su difusión social. En definitiva, estamos ante un discurso con una gran variabilidad de contenidos, resuelta en ocasiones sobre sorprendentes confluencias, pero cuya coherencia estructural refuerza la bondad analítica de la categoría de “psicología cultural” (De Vos, 2015; Rimke, 2020), que encuentra así en este terreno cultural la evidencia y refutación de dicha rúbrica aglutinadora, permitiendo la confluencia de perspectivas por lo general independientes o incluso en conflicto en los terrenos académico o profesional.

| Principales Categorías | Otros términos | Palabras “llenas” y “subjetivas” | Otras categorías asociadas (y contingencias) | |

|---|---|---|---|---|

| 1. Emociones | Inteligencia emocional Competencias emocionales Sentimientos Conductas emocionales |

(Re)conocer / conocimiento / consciencia / percibir Controlar / regular / gestionar Expresión / expresar Positivas / negativas (tristeza, ira, miedo…) Habilidades / destrezas / competencias / recursos Equilibrio Razón |

Energía Cuerpo Comunicar / comunicación Crecimiento Trabajo / esfuerzo Aceptar Actuar / activar |

(Necesidad de) consciencia (No oposición, equilibrar con) razón (Permite) equilibrio (Permite) bienestar |

| 2. Autoestima | (Auto)confianza Amor propio |

Afrontar / actuar Aceptar(se/nos) Alta / baja (in)seguridad Habilidades / capacidades / competencias Responsabilizar(se/nos) Conocer(se) |

Valorizar Creer Límites Cambiar Asertividad Miedo |

(Permite) equilibrio (Permite) seguridad (Por encima de) moral/juicios (Construye) yo (Evita) dudas |

| 3. Personalidad | Carácter Identidad Intimidad Yo Ego |

Crecimiento / realizarse Esfuerzo / trabajar Conocer Rasgos (de) Interior / exterior Fuerte / débil Gustar Infancia Aceptar |

Vocación Activa Realista Otros (In)consciente Habilidades / capacidades / competencias / destrezas Razón / (ir)racional Flexible / rígida |

(Fruto de) esfuerzos (Necesidad de) conocer |

| 4. Socialidad | Convivencia Relaciones |

Comunicación Expectativas Relaciones (sociales) Reciprocidad (In)seguridad Habilidades (sociales) Idealización |

Deseo/s Equilibrio Aceptar(se) Yo / Otros Intereses Imaginación |

(Es) comunicación (Importancia de) Percepciones/expectativas |

| 5. Deseo / Gusto | Gustos | Necesidades Expresar Motivación Sexo Responsabilidad Aceptar / asumir Amor / pasión / seducción / atracción Satisfacer |

Conocer / explorar / aprender Culpa Ideal Realismo / realista Cambiar Otro/s Personalidad / Identidad |

(Necesario en) sexo Culpa [relaciones múltiples] |

| 6. Ansiedad | Estrés | Bienestar / salud Técnicas (respiración, relajación…) (Auto)control Manejar Vida Depresión Emociones Percepción |

(Auto)evaluación Autoestima Miedo Energía (des)Adaptación Comunicación Habilidades Felicidad |

Calidad de vida (frente) a estrés/ansiedad Organización (frente a) estrés Depresión (y) Ansiedad [principales enfermedades] |

| 7. Depresión | Tristeza Apatía |

Afrontar / actuar Salud / bienestar Ansiedad Energía / vitalidad Emociones [“otras”]: Ira, miedo, angustia… Culpa |

Estado de ánimo Trastorno / enfermedad Riesgo / antecedentes / predisposición Gestionar Psicólogo / terapeuta / profesional Serotonina |

(Relacionado con) energía Ansiedad (y) depresión (Necesidad de) profesional |

| 8. Culpa | - | Negativa (mala, innecesaria…) Normas / valores Autoestima Evitar / eliminar Sexo |

Castigo Comunicación Gestionar Adversidades Inconsciente |

(Es menos importante que) responsabilidad (Opuesta a) deseo (Opuesta a) actuar |

| 9. Comunicación | - | Problema / dificultad Habilidades / destrezas Sinceridad Hijos / familia / pareja Expectativas / convivencia Sexo |

Éxito No verbal / gestual / cuerpo Sentimientos / emociones Escuchar Empatía Mitos / tabús |

(Es) solución (Relación con) convivencia |

| 10. Energía | - | Fuerza / potencia / potencial Emociones Vida / vitalidad / vital Control / gestionar / manejar Salud Equilibrio |

Cargar / estimular Interior Fatiga / cansancio Actitud Alimentación / ejercicio / dieta Felicidad / humor / optimismo |

(Es) vida (Es importante para) salud/bienestar |

Tabla 3

principales en Psychologies y otras cuestiones relacionadas

| Modalidades del discurso | Categorías | Profesiones | Objetivos (explícitos) | Ámbitos de aplicación | Tecnologías |

|---|---|---|---|---|---|

| Médico-sanitario | 6. Ansiedad 7. Depresión (2. Autoestima) (1. Emociones) |

(1. Psicólogo) 2. Psicólogo clínico 3. Psiquiatra 4. Psicoterapeuta 7. Doctor |

2. Sanitario | (1. Salud) | Curar |

| Filosófico-humanista-espiritual | (3. Personalidad) 5. Deseo/gusto (8. Culpa) |

(6. Psicoanalista) 9. Terapeutas “alternativos” |

1. Espiritual 3. Hedonista 5. Humanista |

5. Yo | Crecer Disfrutar Contemplar Expresar |

| Socio-político | 4. Socialidad 9. Comunicación (8. Culpa) (1. Emociones) (2. Autoestima) |

(5. Coach) 8. Psicólogo social |

4. Socio-económico (6. “Evolutivo”) |

2. Familia 3. Vida cotidiana 4. Pareja 6. Trabajo |

(In)comunicar Transformar Adaptar Controlar (Denunciar) |

Tabla 4

Principales resultados de los análisis sobre Psychologies

Por otro lado, hemos distinguido en dicho discurso unitario la existencia de tres modalidades complementarias, que están diferenciadas, pero necesariamente entrelazadas y a las que hemos definido como “médico-sanitaria”, “filo-humanista-espiritual” y “socio-política”, siendo la primera y la última las más relevantes a la luz de los pesos relativos de las distintas cuestiones analizadas.

Si nos atenemos al terreno de contenidos más explícitos, nos encontramos con una preeminencia de lo médico-sanitario. Las profesiones destacadas se asocian de forma clara a dicho espacio (psiquiatras, psicólogos clínicos, psicoterapeutas, doctores…). Entre las categorías articuladoras principales de los textos, encontramos también algunas distintivamente asociadas al espacio médico-sanitario (ansiedad y depresión) y otras que mantienen sus principales asociaciones explícitas con el mismo (autoestima, emociones…). Del mismo modo, entre los objetivos explícitos, el sanitario es el segundo más relevante e incluso la salud aparece como ámbito destacado de aplicación. Sin embargo, este último nos ofrece ya claves de interés, pues ese espacio de lo sanitario no remite aquí de nuevo al referente médico-sanitario por excelencia. La salud en este discurso terapéutico no es la enfermedad combatida en los espacios de los hospitales o los psiquiátricos, pero tampoco la de las consultas clínicas psicológicas o los centros de salud comunitarios. Tenemos así una revista claramente orientada hacia la salud y la terapia en la que apenas reconocemos los espacios que socialmente tienden a coparla de forma profesional.

La salud es así en Psychologies una entidad compleja, que sí apela a perspectivas clásicas bio-médicas o psico-clínicas, que despliega infinidad de categorías psicológicas, pero que remite a su vez también a un espacio difuso, incluso espiritual, filosófico (conocimiento) o expresivo, y que se aplica en fin a toda una serie de entornos sociales (familia, trabajo u otros) en los que otro tipo de cuestiones entran en juego. Una salud que se inserta así en último caso en una cantidad inmensa de pequeños gestos o cotidianidades, prácticas múltiples de lo común, la vida en su totalidad. La salud aparece en juego casi en cada pequeño gesto vital, pareciendo acaso que la propia vida en su totalidad sea una enfermedad en potencia. Sin embargo, no es la patologización clásica el principal mecanismo de significación que se aplica en Psychologies. Y en este sentido tampoco tiene un papel destacado entre las categorías que articulan los textos analizados la idea de trauma, que otros autores han asociado habitualmente a este discurso terapéutico (Furedi, 2004). El proceso es antes el de la terapeutización de todos esos espacios sociales y vitales, ahora articulados bajo la perspectiva de una psicoterapia vulgar autosuministrada. De este modo, el alcance social o incluso político (modalidad socio-política) de toda una serie de contenidos que aparece en la publicación queda subsumido bajo dicha psicoterapeutización dominante.

Por otro lado, en contraste con los resultados de otros autores en sus estudios sobre la literatura de autoayuda, la cultura psicológica y el neoliberalismo (Binkley, 2011; De Vos, 2015; Madsen, 2015; Maasen et al., 2007; McGee, 2012; Rimke, 2000, 2017, 2020; Ward, 2015), no encontramos en nuestros análisis una especial incidencia de la psicología positiva, de categorías neuropsicológicas, de la conexión con tecnologías digitales de autogestión, con el marco cognitivo de los sesgos de pensamiento, la programación neurolingüística, el mindfulness o con la búsqueda de la autenticidad del self. Sí tenemos por el contrario, indicios de la idea de la construcción del yo sobre un contexto social empobrecido (Papalini, 2006) y, sobre todo, nuestros resultados son coherentes con la centralidad y relevancia de la gestión emocional (Hazleden, 2003; Illouz, 2010) como espacio ideal de resolución de numerosas dificultades o conflictos personales y sociales.

6 Conclusiones

La literatura de autoayuda es un recurso paradigmático en el actual contexto de fragilización de las relaciones sociales o comunitarias. Sus contenidos permiten ya no solo reinterpretar problemáticas sociales en los términos de habilidades personales a desarrollar, sino que además aportan recursos prácticos que pueden adquirirse sin establecer contacto social de ningún otro tipo, incluso profesional.

En este estudio hemos delimitado los formatos y modalidades discursivas propias de la literatura de autoayuda en el contexto editorial español a través del análisis del magacín con mayor número de ventas. Confirmamos la enorme dimensión psicológica actual en esta literatura de autoayuda, así como la gran amplitud de espacios y dinámicas vitales para las que puede ser aplicada, mostrando a su vez la gran flexibilidad de sus posibilidades discursivas. Destacamos especialmente la inflexión terapéutica de ese discurso, de tal modo que la reinterpretación psicológica individual de las problemáticas sociales se presenta de forma destacada, en sus formatos exitosos de aplicación, como un espacio de curación o bienestar. Prácticamente, cualquier problema que afrontan las personas tiene encaje en la reinterpretación psicológica. Y entre ellos también estarán los problemas propios de espacios sociales o colectivos, a destacar aquí el trabajo, la familia y la escuela (relaciones padres-hijos) o las relaciones de intimidad, cuya realidad es así en muchos casos de-socializada, ofreciendo, en definitiva, soluciones personales a problemas sociales.

Asimismo, frente a la literatura de autoayuda pre-neoliberal, en la que la búsqueda de autoconocimiento, autenticidad y realización personal (self-realisation) parecía un horizonte necesario, nos encontramos ahora más bien con una preferencia por los procesos de re-adaptación personal a contextos cambiantes y llenos de desafíos. Serán así más bien los procesos de mejora personal (self-optimization), con la gestión emocional a la cabeza, los que guíen estos recientes formatos de autoayuda. Todo lo cual da evidencias de una progresiva tecnificación del espacio de la autoayuda (dotar de herramientas prácticas) en las que el vínculo con los contextos sociales retoma importancia, si bien estos aparecen por lo general como problemáticos y la solución a dichos problemas se encuentra en el interior emocional.

7 Referencias

Álvarez-Uría, Fernando (2005). Viaje al interior del yo: la psicologización del yo en la sociedad de los individuos. Claves de razón práctica, 153, 61-67.

Ampudia, Fernando (2006). Administrar el yo: literatura de autoayuda y gestión del comportamiento y los afectos. REIS, 113, 49-75. https://doi.org/10.2307/40184725

Bajtín, Mijaíl (2005). Estética de la creación verbal. Siglo XXI.

Bardin, Laurence (1996). Análisis de contenido. Akal.

Bauman, Zygmunt (2003). Modernidad líquida. Fondo de Cultura Económica.

Beck, Ulrich & Beck-Gernsheim, Elisabeth (2003). La individualización. El individualismo institucionalizado y sus consecuencias sociales y políticas. Paidós.

Binkley, Sam (2011). Happiness, positive psychology and the program of neoliberal governmentality. Subjectivity, 4(4), 371-394. https://doi.org/10.1057/sub.2011.16

Bröckling, Ulrich (2015). The entrepreneurial self: Fabricating a new type of subject. Sage.

De Vos, Jan (2010). Psychologisation in times of globalisation. Psychological subjectivity in Late-Modernity. Universiteit Gent.

De Vos, Jan (2015). Self-help and pop psychology. En Ian Parker (Ed.), Handbook of critical psychology (pp. 250-258). Routledge.

Donzelot, Jacques; Walkowitz, Judith R.; Parker, Ian; Varela, Julia; Burman, Erica & Pastor, Jaime (2007). La fragilización de las relaciones sociales. Círculo de Bellas Artes.

Fairclough, Norman (2000). Language and neo-liberalism. Discourse and Society, 11(2). 147-148. https://doi.org/10.1177/0957926500011002001

Furedi, Frank (2004). Therapy culture. Cultivating vulnerability in an uncertain age. Routledge.

Gordo, Ángel & De Vos, Jan (2011). Psychologism, psychologising and de-psychologisation. Annual Review of Critical Psychology, 8, 3-7.

Hazleden, Rebecca (2003). Love yourself: The relationship of the self with itself in popular self-help texts. Journal of Sociology, 39(4), 413-428. https://doi.org/10.1177/0004869003394006

Illouz, Eva (2010). La salvación del alma moderna. Terapia, emociones y la cultura de la autoayuda. Katz.

Ímber, Jonathan (Ed.) (2004). Therapeutic culture: triumph and defeat. Transaction.

Ingleby, David (1985). Professionals as socializers: the ‘psy complex’. Research in law, deviance and social control, 7, 79-109.

Jakobson, Roman (1984). Ensayos de lingüística general. Ariel.

Krippendorff, Klaus (1990). Metodología de análisis de contenido. Teoría y Práctica. Paidós.

Laval, Christian; Dardot, Pierre & Berenguer, Enric (2018). El ser neoliberal. Gedisa.

Madsen, Ole Jacob (2014). The therapeutic turn. How psychology altered western culture. Routledge.

Madsen, Ole Jacob (2015). Optimizing the self: Social representations of self-help. Routledge.

Maasen, Sabine; Sutter, Barbara & Duttweiler, Stefanie (2007). Self-help: the making of neosocial selves in neoliberal society. En Sabine Maasen & Barbara Sutter (Eds.), On willing selves. Neoliberal politics and the challenge of neuroscience (pp. 25-52). Palgrave Macmillan.

Maingueneau, Dominique (1999). Términos claves del análisis del discurso. Nueva Visión.

Maingueneau, Dominique (2009). Análisis de textos de comunicación. Nueva Visión.

McGee, Micki (2005). Self-help, Inc: makeover culture in american life. Oxford University Press.

McGee, Micki (2012). From makeover media to remaking culture: four directions for the critical study of self-help culture. Sociology Compass, 6(9), 685-693. https://doi.org/10.1111/j.1751-9020.2012.00485.x

Mentinis, Mihalis (2011). Rebel Pathologies: from Politics to Psychologisation… and back. Annual Review of Critical Psychology, 8, 217-236.

Navarro, Vicente (Ed.) (2007). Neoliberalism, globalization and inequalities consequences for health and quality of life. Baywood.

Nehring, Daniel & Kerrigan, Dylan (2019). Therapeutic worlds. Routledge.

Nehring, Daniel & Kerrigan, Dylan (2020). Thin selves: Popular psychology and the transnational moral grammar of self identity. Consumption Markets and Culture, 23(4), 319-341. https://doi.org/10.1080/10253866.2018.1516814

Papalini, Vanina (2006). La subjetividad de la contracultura a la autoayuda. En Vanina Papalini (Ed.), La comunicación como riesgo: cuerpo y subjetividad (pp. 21-44). Al margen.

Papalini, Vanina (2007). La literatura de autoayuda, una subjetividad del sí-mismo enajenado. La trama de la comunicación, 11, 331-342. https://doi.org/10.35305/lt.v11i0.411

Papalini, Vanina (2010). Libros de autoayuda. Biblioterapia para la felicidad. Athenea Digital, 19, 147-169. https://doi.org/10.5565/rev/athenea.722

Parker, Ian (2008). Revolution in psychology: alienation to emancipation. Pluto Press.

Piñuel, José Luis (2002). Epistemología, metodología y técnicas del análisis de contenido. Estudios de Sociolingüística, 3(1), 1-42. https://doi.org/10.1558/sols.v3i1.1

Rapping, Elayne (1996). The culture of recovery. Making sense of the self-help movement in women’s lives. Beacon Press.

Rendueles, Guillermo (2007). ¿Miserias sociales o malestares íntimos? Archipiélago. Cuadernos críticos de la cultura, 76, 9-28.

Rimke, Heidi (2000). Governing citizens through self-help literature. Cultural Studies, 14(1), 61-78. https://doi.org/10.1080/095023800334986

Rimke, Heidi (2017). Self-help ideology. En Fathali Moghaddan (Ed.), The SAGE encyclopedia of political behavior (pp. 734-737). Sage.

Rimke, Heidi (2020). Self-help, therapeutic industries and neoliberalism. En Daniel Nehring, Ole Jacob Madsen, Edgar Cabanas, China Mills & Dylan Kerrigan (Eds.), The Routledge international handbook of global therapeutic cultures (pp. 37-50). Routledge.

Rodríguez, Roberto (2016). La psicología en el proyecto cultural neoliberal: literatura de autoayuda y gestión de subjetividades. En Roberto Rodríguez (Ed.), Contrapsicología: De las luchas antipsiquiátricas a la psicologización de la cultura (pp. 351-380). Dado Ediciones.

Rose, Nikolas (1985). The psychological complex: psychology, politics and society in England, 1869-1939. Routledge & Kegan Paul.

Sennett, Richard (2000). La corrosión del carácter: las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo. Anagrama.

Van Dijk, Teun (1993). Principles of critical discourse analysis. Discourse and Society, 4(2), 249-283. https://doi.org/10.1177/0957926593004002006

Van Dijk, Teun (Comp.) (2000). El discurso como interacción social. Estudios del discurso: introducción multidisciplinaria (Vol. 2). Gedisa.

Ward, Lizzie (2015). Caring for ourselves? Self-care and neoliberalism. En Marian Barnes, Tula Brannelly, Lizzie Ward & Nicki Ward (Eds.), Ethics of care: Critical advances in international perspective (pp. 45-56). Bristol University Press and Policy Press.

Wodak, Ruth & Meyer, Michael (2003). Métodos de análisis crítico del discurso. Gedisa.