Jóvenes en la Nota Roja: fotografías del homicidio de jóvenes en la prensa de Veracruz

Youth in Yellow Journalism: photographs of youth homicide in the news media of Veracruz

- Diana Alejandra Silva Londoño

- Palabras clave:

- Homicidio

- Jóvenes

- Análisis Visual

- México

- Keywords:

- Homicide

- Youth

- Visual Analysis

- Mexico

1 Introducción

En México la violencia se ha incrementado de manera estrepitosa a partir de 2006 con el inicio de la mal llamada “guerra contra el narcotráfico” impulsada por el presidente Felipe Calderón (2006-2012). Considerada en principio como una estrategia para debilitar a los cárteles del narcotráfico, esta respuesta gubernamental ha repercutido en el incremento de los homicidios dolosos y las violaciones a los derechos humanos (Meyer, Brewer y Cepeda, 2010; Open Society, 2016). A pesar del aparente cambio en la estrategia de seguridad en el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y su promesa de reducir la tasa de homicidios en más del 50%, este sexenio ha finalizado como el más violento en la historia del país (INEGI, 2018). Lo más preocupante de la barbarie en que vivimos es que son los jóvenes quienes mueren y desaparecen en mayor proporción.

Las cifras se acompañan además de una importante dimensión expresiva y simbólica que nos habla de la crueldad y la deshumanización a la que han sido expuestos los miles de cuerpos arrojados a las vías públicas que envía permanentemente el mensaje a la sociedad de que no es suficiente con la muerte misma. En efecto, alrededor de los hechos violentos se ha producido toda una gramática del horror (Reguillo, 2012), que ha impuesto un nuevo lenguaje1 que expresa el grado de crueldad y las distintas manifestaciones de la misma. En estos años hemos asistido a la divulgación pública de la violencia y la inseguridad, por parte de las instancias oficiales, los medios de comunicación y las mismas organizaciones criminales que han empleado “narcomantas”, videos y las redes sociales, para demostrar su capacidad de destrucción frente a sus rivales y también para difundir el miedo y el terror entre la población.

Es por ello que para comprender el México contemporáneo es necesario no sólo el estudio de la dimensión cuantitativa de la violencia, sino también de las imágenes y lenguajes que buscan reforzar, comunicar, interpretar y difundir dichas violencias que nos permitan comprender el acto de matar y de exhibir la muerte violenta. En palabras de Fernando Escalante:

Lo que sucede todos los días en la calle, en las brechas, en la sierra, se reproduce en la prensa, en la televisión, y se multiplica, se difracta, se reconstruye en la imaginación de la gente mediante una densa trama de fantasías, prejuicios, estereotipos, temores, con los que se fabrica la imagen social del crimen, de los criminales (2012, p. 11).

Teniendo en cuenta lo anterior, en este artículo analizamos las fotografías de la nota roja en la prensa impresa de la capital del Estado de Veracruz (2015-2016), concentrándonos en el homicidio de jóvenes para indagar en torno a las siguientes preguntas: ¿Qué atributos predominan en la representación visual del homicidio juvenil? ¿Contra qué tipo de cuerpos se despliega? y ¿Cuál es el discurso visual que garantiza su reproducción?

La tesis de la que parte este trabajo es que a través del discurso visual podemos conocer cómo se tematiza lo juvenil y la violencia hacia los jóvenes para reflexionar en torno a los marcos ontológicos y epistemológicos en los que se encuadra la vida de los jóvenes en nuestra sociedad y le otorga reconocibilidad a lo humano. Lo anterior, tiene importantes repercusiones en la determinación de qué vidas son consideradas como vidas y por tanto vidas dignas de ser lloradas, así como en la diferenciación entre quienes son considerados humanos y no humanos (Butler, 2009/2010). Partimos de la idea de que la prensa juega un importante papel en la construcción de verdades mediáticas, que terminan validando la idea de que son los propios jóvenes los responsables de la violencia generalizada, así como de las agresiones de las que son objeto.

Teniendo en cuenta lo anterior, este texto se divide en cuatro apartados. En el primero se presentan algunas cifras oficiales para dimensionar el homicidio de jóvenes en México, definido como juvenicidio no sólo por las alarmantes cifras, sino también por la crueldad con la que se comete y es exhibido. En el segundo apartado, damos cuenta de las coordenadas teórico-metodológicas en torno a qué y cómo mirar las fotografías de la nota roja. En el tercer apartado, desarrollamos el análisis de las fotografías que fueron previamente organizadas por series, concentrándonos en las distintas modalidades de la muerte violenta de los jóvenes en Veracruz. Por último, finalizamos el texto con unas breves reflexiones.

2 Juvenicidio en México

Según la Organización Mundial de la Salud (2002), América Latina es la región que sufre el mayor impacto de la violencia en el mundo. Del total de personas afectadas directamente por la violencia, son los varones jóvenes los que protagonizan los actos violentos bien sea como víctimas o victimarios (OMS, 2002). Si bien México estuvo exento de la dinámica violenta del resto del continente, esta situación cambió drásticamente a partir de 2008, como resultado del incremento en los enfrentamientos entre cárteles del narcotráfico y de la respuesta gubernamental para hacerles frente que, en lugar de aminorar sus efectos, contribuyó con el incremento de los homicidios, las desapariciones forzadas y la tortura (CIDH, 2016). En efecto, entre 2007 y 2016, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes se incrementó de 8.8 a 19.59, convirtiendo a México en el país con la mayor tasa de crecimiento de homicidios dolosos en el mundo (Banco Mundial, 2012, p. 9).

Veracruz es conocido como uno de los estados más violentos del país, aunque las cifras oficiales demuestren lo contrario. En efecto, existen evidencias que demuestran que Veracruz es uno de los estados con mayor sub-registro y mala clasificación de los homicidios en el país (David, Furszyfer y Gallegos, 2017). Aún con este sub-registro que impide conocer la dimensión real de la problemática, el mandato de Javier Duarte (2010-2016) finalizó como el más violento en las últimas dos décadas y una creciente percepción de inseguridad que se elevó de 64 % en 2011 al 85.1 % en 2015 (INEGI, 2016).

Entre las causas del incremento de los indicadores de violencia en el Estado de Veracruz cabe señalar la guerra entre los cárteles del narcotráfico por el control del territorio (Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Golfo, Los Zetas, Cárteles Unidos y Jarochos Unidos). También se explica por la fusión de las organizaciones del crimen organizado con policías estatales y municipales, particularmente a partir de 2011, con el propósito de “impedir la libre expresión, como estructura criminal en sí misma, y como mecanismo clave para facilitar y ocultar la actividad criminal organizada, entre otras cosas mediante la impunidad judicial” (International Crisis Group, 2017, pp. 14-15). Asimismo, se explica por la estrategia gubernamental impulsada para enfrentar la problemática, que privilegió la intervención paulatina de las fuerzas federales en las tareas de seguridad pública. En el caso de Veracruz, la seguridad del Estado se encuentra en manos de las fuerzas armadas, particularmente la Marina, oficializada a partir de 4 de octubre de 2011 con la declaración conjunta entre gobierno federal y estatal del operativo Veracruz Seguro. Estas políticas de mano dura han aumentado la criminalización de los jóvenes, quienes sufren además de violencia directa, detenciones arbitrarias y otras violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas públicas. Todo lo anterior se refuerza con la presencia de grupos del crimen organizado que reclutan y “levantan” jóvenes en provincias donde se disputa el control del territorio y en las zonas periféricas de las urbes de Veracruz (Zavaleta, 2014).

Al revisar la situación de los jóvenes a nivel nacional, encontramos que, del total de víctimas de homicidio, los jóvenes de 12 a 29 años representaron el 37 %. Por otro lado, del total de muertes de jóvenes, el 50.4 % se produjeron por causas violentas, a diferencia de lo ocurrido en otros grupos de edad o en otras regiones en el mundo, en donde prevalecen los accidentes de tránsito o los suicidios como las principales causas de muerte (INEGI, 2017; Patton et al., 2009). Además de muertes individuales de jóvenes se han producido masacres, desapariciones forzadas2 y el descubrimiento de un número importante de fosas clandestinas que evidencian que “las y los jóvenes constituyen el sector más vulnerable, victimizable, matable, desaparecible en el México contemporáneo” (Reguillo, 2015, p. 68).

Debido al alarmante incremento de los homicidios de jóvenes, se ha comenzado a emplear el concepto de juvenicidio el cual, si bien no se encuentra suficientemente extendido en el ámbito académico, busca llamar la atención sobre el incremento de los homicidios de jóvenes en América Latina, dar cuenta de las pertenencias, prácticas e identidades que aumentan el riesgo de homicidio en jóvenes, generar propuestas políticas y académicas para enfrentar esta situación y señalar a sus posibles responsables (Valenzuela, 2016). El juvenicidio puede entenderse como “la condición límite en la cual se asesina a sectores o grupos específicos de la población joven” (Valenzuela, 2015, p. 13), particularmente de aquellos portadores de identidades desacreditadas, que encarnan una serie de fragilidades derivadas de la intersección entre la condición etaria, generacional, de género y de clase.

Uno de los rasgos más inquietantes del juvenicidio es la crueldad con la que se producen estas muertes, la cual no se limita al acto de matar, sino que incluye el modo en que estas muertes son exhibidas y representadas visualmente en los medios masivos de comunicación convirtiendo a la muerte en un espectáculo. La crueldad busca añadir sufrimiento y degradar a quienes la padecen, la cual recae sobre los cuerpos que se convierten en el medio para demostrar la capacidad de destrucción del otro. Es lo que Adriana Caravero (2007/2009) denomina horror, refiriéndose a las dificultades para enmarcar lo que sucede dentro de las categorías empleadas en el discurso político y los medios de comunicación como guerra o terrorismo. Para esta autora, uno de los rasgos característicos de la violencia contemporánea, es que ésta no recae sobre los combatientes ya sean revolucionarios o soldados, sino que recae sobre cuerpos inermes —población desarmada—, que son puestos en escena como “una ofensa intencional a la dignidad ontológica de la víctima” (Caravero, 2007/2009, p. 26). Se trata de una serie de crímenes que no van dirigidos únicamente a la muerte del otro, sino que buscan destrozar el cuerpo, fragmentarlo y “destruir al viviente como cuerpo singular” (Caravero, 2007/2009, p. 31), para de esta manera profanar su memoria y su identidad.

3 Por qué mirar, qué mirar y cómo mirar. Materiales y procesos en la construcción del corpus

Las imágenes que se reproducen en la prensa escrita que analizamos en este trabajo, laceran a quien las mira, lo que dificulta tanto mirarlas como exponerlas porque nos colocan en frente de la crueldad que desborda y desestabiliza cualquier concepto de violencia. Sin embargo, en un contexto en el cual se busca implantar una política del silenciamiento y del olvido, tanto por el accionar gubernamental y del crimen organizado que censura la actividad periodística3, como por circunstancias políticas y económicas que definen qué puede considerarse noticia, consideramos éticamente necesario verlas y exponerlas. Más allá de quienes aducen que ello se trata de una suerte de pornografía y apología de la violencia.

En efecto existe un amplio debate sobre esta temática, entre quienes sugieren que estás imágenes resultan repulsivas y al mismo tiempo generan un placer morboso, similar al que genera la pornografía (Bataille, 1957/1997) y entre quienes aducen la necesidad de observar y analizar estas imágenes pese a todo (Butler, 2009/2010; Didi-Huberman, 2003/2004; Rancière, 2010; Sontag, 2004) Evidentemente, uno de los propósitos de este trabajo es alejarnos de la primera postura porque produce un desplazamiento de lo intolerable “en” la imagen a lo intolerable “de” la imagen que contribuye con las políticas del olvido y el silenciamiento. Es un argumento que termina reforzando la idea de que es más intolerable la imagen que la realidad misma a la que la imagen busca aproximarse.

Consideramos que las fotografías resultan ser un testimonio sobre lo que los humanos somos capaces de hacernos unos a los otros (Sontag, 2003/2004), lo cual no queda reflejado en el análisis de las cifras oficiales. En este sentido, pese a que resultan fotografías intolerables y también sesgadas por la serie de mediaciones a las cuales están expuestas, se constituyen en “instantes de verdad” (Didi-Huberman, 2003/2004), frente a la negación sistemática por parte de los gobernantes, tanto locales como nacionales, que parecen más preocupados por la imagen del país que por encontrar soluciones frente a la barbarie que vivimos.

Si bien el horror se ha servido de las imágenes para diseminar el miedo, atrevernos a mirar pese a todo, implica devolvernos la capacidad de actuar frente a la parálisis o el aturdimiento que producen. Partimos de la idea de que la fotografía puede considerarse como una “escena estructuradora de interpretación”, tal y como ha sido planteado por Judith Butler. Observar las fotografías permiten aproximarnos a la manera en que se nos presenta el sufrimiento de los demás, el cual puede afectar nuestra capacidad de respuesta en tanto que en ellas se encuentran algunas de las claves que asignan reconocibilidad a lo humano. Como sugiere esta autora, los marcos en los que se encuadra la fotografía, están “asociados a unas normas más amplias que determinan cual será y cuál no será una vida digna de duelo” (Butler, 2009/2010, p. 95). Son los marcos de sentido del régimen de visualidad en el que estamos inmersos que nos ayudan a comprender la separación entre las vidas que importan de las que no lo son.

Recurrimos al análisis de prensa, particularmente al análisis de las imágenes retomando la propuesta semiológica de Roland Barthes, no porque a través de ella vayamos a acceder a la realidad pura, sino porque:

[Las] noticias son una construcción, una versión de la realidad moldeada en gran parte por el discurso periodístico…(y nos ofrece un acercamiento a las)…pautas sociales de conducta y de visión del mundo de las cuales difícilmente pueden sustraerse quienes intervienen en la producción del discurso periodístico, cuyo principal propósito es dar cuenta de lo que ocurre en el mundo. (Salgado, 2009, p. 17, cursivas propias)

Adicionalmente, a pesar del descrédito, la censura y la autocensura que se cierne sobre los periodistas en el Estado, así como por la corrupción y las relaciones clientelares entre los medios informativos y las distintas esferas de poder, éstos siguen siendo importantes para el estudio de las representaciones que hacen sobre la violencia4.

Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis que aquí se presenta se fundamenta en la revisión de las notas informativas impresas entre enero de 2015 y enero de 2016 en dos de los diarios con mayor circulación en la capital del Estado: el Diario de Xalapa y el Diario A-Z5. Del total de notas impresas, se seleccionaron aquellas que registraron los acontecimientos violentos protagonizados por jóvenes entre 12 y 29 años. Para ello, se construyó una base de datos en la que se registraron los temas, el lugar de ocurrencia, el género periodístico y si contenía material gráfico o no. Si bien existen medios digitales de gran importancia como el blog del narco y al calor político con amplia cobertura de los temas que aquí nos ocupan, decidimos acotar nuestra exploración al diario impreso, debido a que la información contenida en los portales electrónicos sólo puede consultarse por un periodo de tiempo muy breve que impedían realizar un seguimiento durante el periodo de tiempo que aquí nos propusimos.

La revisión de las notas se concentró en las secciones “policiaca” del Diario de Xalapa y la sección “justicia” en el Diario A-Z, conocidas como secciones de “nota roja”. Cuando la relevancia de la información lo ameritaba, la búsqueda se ampliaba a las informaciones provenientes de la primera plana y la sección nacional. Cabe señalar que ambos medios no están dedicados exclusivamente a la nota roja, aunque existen medios locales dedicados exclusivamente a ello los cuales no analizamos en este trabajo6. La nota roja es un género informativo donde “caben los relatos acerca de hechos criminales, catástrofes, accidentes o escándalos en general, pero expuestos según un código cuyos elementos más identificables son los encabezados impactantes, las narraciones con tintes de exageración y melodrama, entre otros” (Arriaga, 2002). La fotografía como prueba testimonial es un acompañante central de la nota roja, pues no sólo busca mostrar los hechos sino generar un impacto emocional, el cual es una de las funciones de este género informativo.

Del universo total de notas registradas en la base de datos, recuperamos para este artículo únicamente aquellas notas donde los acontecimientos violentos protagonizados por jóvenes culminaron en homicidio y contenían material gráfico (De 831 notas del Diario AZ que involucraron violencia juvenil, se seleccionaron 89 notas, y de un total de 1,085 notas del Diario de Xalapa, se seleccionaron 123). Después de organizar el material en la base de datos, se conformaron subconjuntos o series. Aquí se organizaron teniendo en cuenta los temas que como analista capturaron mi interés teniendo en cuenta las características del material y los contenidos revisados desde una perspectiva sociológica. Siguiendo a Teresa Carbó (2010):

De la lectura de la materialidad de los textos visuales, y al hacerlo de nueva cuenta sobre un corpus que ya ha quedado establecido, finito y seleccionado, pueden aflorar —y lo hacen— otros fenómenos significantes, más específicos, más definidos, propios de los sub-conjuntos que van de ese modo formándose sin mayor dificultad. (Carbó, 2010, p. 8)

Resulta impactante notar que, si bien estas imágenes dan cuenta de una serie de circunstancias únicas y específicas en la que ocurren estas muertes, son imágenes en donde parecieran repetirse los escenarios, las formas e incluso el modo de representación de las muertes violentas, contribuyendo a la normalización del homicidio y la desaparición de jóvenes. Teniendo en cuenta esta condición, seleccioné una imagen por serie sobre la cual se realiza el análisis que se desarrolla más adelante.

Si bien existe una amplia diversidad de herramientas analíticas para el análisis de las imágenes (Gillian, 2012), en este trabajo retomo la propuesta de Roland Barthes (1980/1990), porque se trata de una perspectiva interpretativa que nos permite dar cuenta del carácter expresivo de la violencia y la crueldad registradas en las imágenes. En este sentido, no es un análisis que busca generalizar sino dar cuenta de algunos caminos interpretativos que nos permitan aproximarnos al carácter expresivo de la violencia.

Para Barthes, el análisis de la fotografía requiere de la distinción entre el studium y punctum. Por studium, Barthes se refiere a aquello que permite entender una fotografía sin que ello me afecte. En palabras de este autor, el studium no se refiere al “estudio” sino:

La aplicación a una cosa, el gusto por alguien, una suerte de dedicación general, ciertamente afanosa, pero sin agudeza especial. Por medio del studium me intereso por muchas fotografías, ya sea porque las recibo como testimonios políticos, ya sea porque las saboreo como cuadros históricos buenos: pues es culturalmente (esta connotación está presente en el studium) como participo de los rostros, de los aspectos, de los gestos, de los decorados, de las acciones. (Barthes, 1980/1990, p. 64)

El studium evoca al saber desde mis referentes culturales evidenciando que la foto tiene funciones como informar, representar, sorprender, pero que no alcanzan a generar ninguna emoción o conmoción.

Por su parte, el punctum se refiere aquello que perturba el studium, es aquel “pinchazo, agujerito, pequeña mancha, pequeño corte, y también casualidad” (Barthes, 1980/1990, p. 65). Involucraremos ambos niveles en el análisis que presentamos a continuación. Debo señalar que, debido a los contenidos de los materiales analizados, como analista estuve más cerca del punctum, debido al pánico y miedo que en ocasiones me provocaron dichas imágenes.

4 Imágenes del exceso: desmesura de la muerte violenta en México

La desmesura y el exceso de la muerte violenta en México se hace evidente no sólo a través de las alarmantes cifras que ya hemos mencionado, sino también en la manera en que estas muertes ocurren, son interpretadas, comunicadas y ritualizadas (Blair, 2005). Es por ello que consideramos que la muerte violenta no se limita a la dimensión física, sino que tiene importantes dimensiones simbólicas que necesitamos dilucidar para comprender la violencia ejercida sobre los cuerpos jóvenes y las repercusiones que ello tiene en tanto son vehículos de representación y significación.

En este apartado ofrecemos una mirada interpretativa en donde indagamos sobre las tramas de significación de las muertes violentas protagonizadas por jóvenes a partir de las fotografías analizadas. Al agrupar las fotografías y notas por temas encontramos 26 modalidades distintas de homicidio, las cuales se nombraron teniendo en cuenta el lenguaje periodístico, así como el delito del fuero común o federal con el que se asocia en la nota. Cada una de las series que aquí se presentan agrupan estos temas, de los cuales presentamos las más representativas del corpus, concentrándome en el feminicidio, las ejecuciones, las fosas clandestinas y las desapariciones forzadas. En el anexo presentamos las categorías y subcategorías resultantes del análisis de las imágenes.

4.1 Feminicidio: por, mujer, joven

En ese orden: por, mujer y joven. Son las palabras más recurrentes en las notas relacionadas con el tema de feminicidio en el corpus que aquí se analiza. Como si se tratara de una respuesta que reitera una constante: el rostro joven del feminicidio. La figura 1 sintetiza varias de las características encontradas en otras fotografías de la serie sobre feminicidios. En el nivel del studium se trata del cuerpo no identificado de una mujer que fue arrojada al río en una bolsa plástica, encontrada con evidentes huellas de tortura y las manos atadas. La foto es tomada con la mujer de cabeza, inclinada ligeramente hacia la derecha para quien observa. Tiene las manos atadas y las extremidades inferiores están dentro de la bolsa negra. Aparece en un plano en picada que tiene el efecto de mostrar la figura fotografiada como disminuida, transmitiendo la sensación de debilidad o humillación. Se trata de una mujer joven, delgada y con el cabello rizado. Debajo del cuerpo hay una camilla con la cual probablemente la sacaron del agua. Sobre su rostro, hay una textura que no se identifica plenamente, pero nos habla de la intención que tuvieron no sólo para acabar con su vida sino para infringirle daño.

Figura 1

Investigan hallazgo de joven embolsada en el río Cotaxtla.

Fuente: Diario de Xalapa, 7 de enero de 2015

El hallazgo del cuerpo dentro de una bolsa de basura, me remite a los fines expresivos de la violencia más allá de su instrumentalización. No se trataba únicamente de arrebatarle la vida, sino de lanzar el cadáver al rio para intentar desaparecerlo como si fuera otra bolsa de basura más que se lleva el agua. ¿Es una mujer equiparable a lo que se desecha como basura?

Aparecer sin vida en una bolsa de basura, nos remite a lo que en esta sociedad deja de tener valor, no sirve o de aquello de lo que se puede prescindir, haciendo de ese cuerpo una no-persona, un cadáver que ha perdido cualquier lazo de pertenencia que une esa corporalidad a una comunidad y a sus memorias, lenguajes y relatos. Significa arrebatarle al cuerpo su pertenencia al tiempo de la memoria y la cultura, confinándolo a la esfera de la naturaleza y la biología (Giorgi, 2014).

El puctum de la figura 1 desde mi punto de vista corresponde a los párpados que reposan tranquilamente pese a que toda la escena es violenta. Aunque se buscó reducir la humanidad de esta mujer mediante la tortura y la violencia extrema de la que fue objeto, sus ojos cerrados y la forma de su rostro nos conecta con su juventud y su belleza. Es esto lo que nos permite volver a mirar para detenernos en la imagen y dejar de sentir simplemente miedo irracional e incluso permitir identificarnos con la víctima. O, por el contrario, quizá es parte del repertorio de la estetización de la muerte violenta mediante la cual se exalta la belleza de las mujeres asesinadas ¿Es acaso lo que puede pasarle a cualquier mujer? ¿qué tipo de castigo es este? ¿qué tipo de poder quiso transmitir quien cometió este delito? ¿es posible hacer esto con total impunidad? ¿qué busca enseñarnos la repetición de este tipo de escena que se ha vuelto tan común?

Para Laura Segato (2007), el feminicidio puede entenderse como la violencia extrema a las mujeres por razones de género, el cual tiene un importante componente expresivo que se relaciona con el mensaje que a través del cuerpo de las mujeres se busca transmitir mediante dos vías. Por un lado, estaría un tipo de interlocución vertical que obedece a la relación de poder y sujeción que tiene el perpetuador con la víctima, en el cual:

Su discurso adquiere un cariz punitivo y el agresor un perfil de moralizador, de paladín de la moral social porque, en ese imaginario compartido, el destino de la mujer es ser contenida, censurada, disciplinada, reducida, por el gesto violento de quien reencarna, por medio de este acto, la función soberana. (Segato, 2016, pp. 39-40)

Y el segundo, es un tipo de interlocución horizontal que usa el cuerpo de las mujeres para establecer comunicación con sus pares, mediante la cual se busca demostrar frente a los otros la capacidad probada de destrucción y de dominio.

4.2 Cuando la muerte no es suficiente. Matar y exponer públicamente el cuerpo

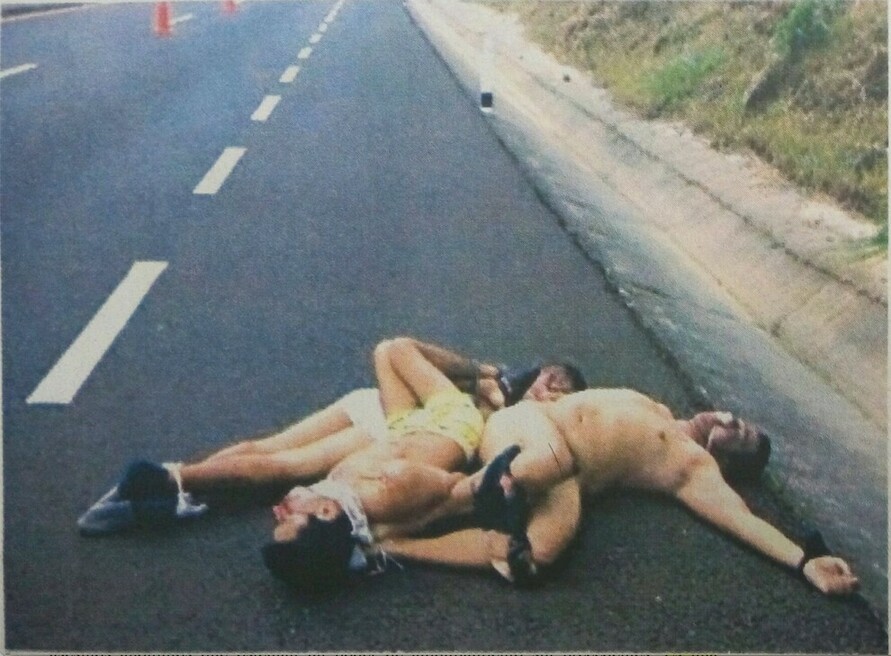

La figura 2 que analizo forma parte de la serie sobre ejecuciones. Fue seleccionada porque registra no sólo el acto de matar, sino también el modo de exhibir la muerte violenta el cual se constituye en uno de los rasgos de la crueldad que caracteriza la violencia que se vive en México. En el nivel del studium se trata de la muerte de tres jóvenes, desnudos y amontonados que han sido atados de pies y manos con evidentes muestras de tortura. Aparecen semidesnudos, dos en ropa interior y uno despojado de ella. Han sido abandonados y apilados sobre las vías de la autopista federal que conecta a la capital de Veracruz con la capital del país. No están a un lado de las vías, como otras imágenes que pertenecen a este corpus, sino en medio del camino obligando al transeúnte a detenerse y verlos. Se trata de una serie de cuerpos expuestos que muestra y evidencia el poder de aniquilamiento por parte de asesinos anónimos que ostentan un poder de destrucción sin precedentes. Se trata de la exhibición de la impotencia de “los enemigos” mediante la cual se usa y ocupa el espacio público. En este sentido, la imagen recuerda una escena de guerra, pero ocurre en un escenario en donde no hay una guerra en el sentido clásico del término. La figura 2 aparece junto a una nota sin firma, como la mayoría de las notas de la sección policiaca del periódico en cuestión que por razones de seguridad omite. El plano desde el cual es tomada, es un plano conjunto que permite ver el espacio en el que se produce y también distinguir algunos de los rasgos y expresiones, de quienes están siendo fotografiados, podemos ver la autopista hacia el horizonte y también las personas que allí aparecen. Por otra parte, el ángulo hacia abajo o en picada, según el lenguaje audiovisual es un tipo de toma que busca transmitir una situación de indefensión y sumisión y busca generar simpatía con quienes hacen parte de la toma. Esta toma nos muestra que interpretamos la muerte violenta que ya ha sido mediada por la interpretación del fotógrafo/a.

Figura 2

Encuentran 3 ejecutados en la Xalapa-Perote.

Fuente: Diario A-Z, 27 de enero de 2016

Al detener mi mirada sobre la figura 2, me asalta el puctum barthesiano. Me resulta doloroso observar para situarme entre el espanto que lacera y el temor a caer en una mirada morbosa de una imagen que con otros escenarios y otras víctimas se ha vuelto desafortunadamente repetitiva en la prensa y los medios electrónicos. Es una imagen que me deja sin aliento, al ubicarme como testigo del acto de matar en el que no sólo participan quienes matan y quienes mueren sino quienes observamos la imagen como espectadores. La cercanía de la imagen y su circulación constante han convertido a la muerte violenta en un asunto cotidiano. El exceso de la imagen, parece negar su propia realidad por lo inverosímil que resulta ver los cuerpos apilados. Se trata de la exposición de cuerpos de hombres jóvenes a la mayor vulnerabilidad e indefensión al colocarlos en posición de sumisión y pasividad. ¿Si las manos hacen cosas, qué significa atarlas?, ¿si la boca habla, qué significa taparla, al igual que los ojos que miran?

Al lanzarlos a las vías públicas, se busca la exhibición de estos cuerpos como desechos, como despojo, como espectáculo desde el cual se sustrae a las víctimas del derecho al nombre, a la dignidad y a la justicia. También se les resta humanidad, al establecer un paralelo con los objetos y los perros muertos que se encuentran sobre la carretera. Al ser lanzados a las vías públicas se busca difuminar la frontera entre lo humano y lo animal. Siguiendo a Rodrigo Parrini “la crueldad que observamos es un intento de regresar a la naturaleza, aunque eso sea imposible: los humanos nunca serán perros. Pero, de todos modos, se trata de crear esa “vida pura” que sería exterminable” (Parrini, 2016, p. 40, cursivas del original). Es un tipo de violencia que además de matar, cosifica y deshumaniza el cuerpo de las víctimas y paraliza el cuerpo de los espectadores.

Los cuerpos desnudos hablan del dominio y la humillación que de alguna manera los feminiza y acerca a las escenas del feminicidio a las que tristemente también nos hemos acostumbrado y que hemos analizado en el apartado anterior. Es como si la crueldad para ser efectiva necesitara primero despojar de la masculinidad, para luego despojar de humanidad.

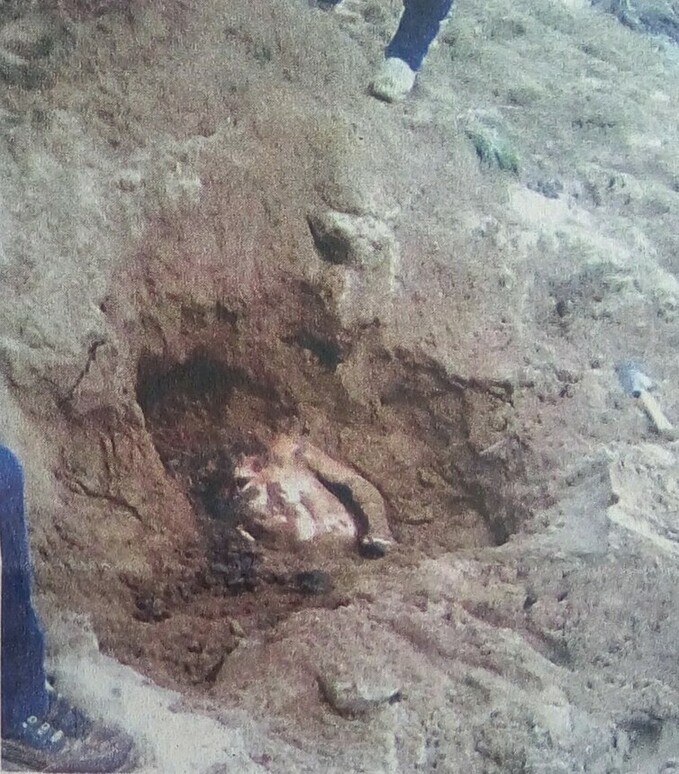

4.3 Cuerpos anónimos desaparecidos y aparecidos: hallazgos de fosas clandestinas

La tercera figura que analizo pertenece a la serie sobre fosas clandestinas. A diferencia de la serie anterior, se trata de imágenes orientadas a documentar lo que ha querido ocultarse, por eso es también la serie menos numerosa del corpus. Se trata principalmente de imágenes de cuerpos que reaparecen tras ser inhumados ilegalmente en bosques, laderas, carreteras y poblados con evidentes muestras de crueldad revelando que han sido tratados como espacio de inscripción de la violencia extrema. En efecto, muchos de estos cuerpos han sido reportados como desaparecidos y reaparecen “desnudos, maniatados, con tiros de gracia o en el peor de los casos, en estados avanzados de descomposición, quemados, desfigurados o hasta sin cabeza” (El Universal, s. f.). Esto sin mencionar la serie de arbitrariedades a las que son sometidos una vez encontrados, como demuestran los hallazgos en las fosas comunes de Tetelcingo, en donde se vuelven a “desaparecer” a manos del Estado (Robledo, Escorcia, Querales y García, 2016).

En el nivel del studium, la figura 3 muestra los pies de dos personas que se encuentran junto a un hoyo. Al fondo del mismo se encuentra un cuerpo semienterrado y decapitado del que sólo puede verse el torso. Por tratarse del registro de la diligencia para el levantamiento de los cuerpos encontrados, entendemos que los pies de la imagen corresponden a los funcionarios de los servicios periciales7. Por otras imágenes que hacen parte de la misma nota, observamos que la fosa fue encontrada en medio de un terreno baldío sobre el cual no se da mayor información, el cual se constituye en uno de los lugares en donde más se encuentran los cuerpos violentados al igual que las riveras de los ríos, las carreteras y los basureros. Es una imagen que tiene una genealogía pues nos traslada al momento en que los caballeros templarios en Uruapan instalaron la decapitación en 2006 como una “pedagogía de la crueldad” cuando hicieron rodar cinco cabezas en la discoteca “Luz y Sombra”, como momento fundacional del horror que continuaría desde entonces. Es una escena que se repite por toda la geografía mexicana y que expresa una de las tantas formas de demostración del poder de destrucción por parte de los cárteles del crimen organizado.

Figura 3

. Van seis cadáveres localizados en fosas.

Fuente: Diario A-Z, 5 de febrero de 2015

Desde mi punto de vista, el puctum de la figura 3 corresponde al cuerpo decapitado. Observar ese cuerpo sin cabeza se convierte en información dolorosa e incómoda para quien observa. Si la cabeza representa la identidad de una persona, su decapitación busca cosificar, profanar y anular su singularidad. No por casualidad la expresión “perder la cabeza” se asocia con la irracionalidad, la locura, el descontrol y la falta de ideas claras. El cuerpo solitario, vuelve a recrear esa “vida pura” que separa ese cuerpo de lo humano y posibilita la crueldad sobre el mismo.

Con la figura 3 se reitera la crueldad, en otro sentido distinto al que hemos señalado en anteriores imágenes, entendida como “lo crudo” de la imagen en sí misma. Es la crudeza de la carne, la sangre y los miembros mutilados que al ser vistos resultan difícil de digerir y asimilar.

Al tratarse de cuerpos sin identificar, se potencia el anonimato que recae sobre las víctimas de estas atrocidades facilitando la desidentificación de quienes observamos. Es un otro no humano que aparece como distante, extraño, derrotado y portador de un mensaje del horror del cual no nos consideramos parte, pero que busca paralizar el cuerpo social mediante el miedo disciplinador. ¿En qué momento estos sujetos pasaron a ser sólo cuerpos? ¿Porqué estos sujetos pueden permanecer en el olvido? Lo cierto es que su repetición en las imágenes se constituye en un “virus icónico que corroe todos los supuestos de un progreso social y humano, y que en su reiteración traumática nos recuerda que vivimos bajo el poder de un terror sostenido y acrecentado por un estado de absoluta impunidad” (Diéguez, 2013, p. 152).

4.4 La ausencia de cuerpos. La Desaparición de Personas

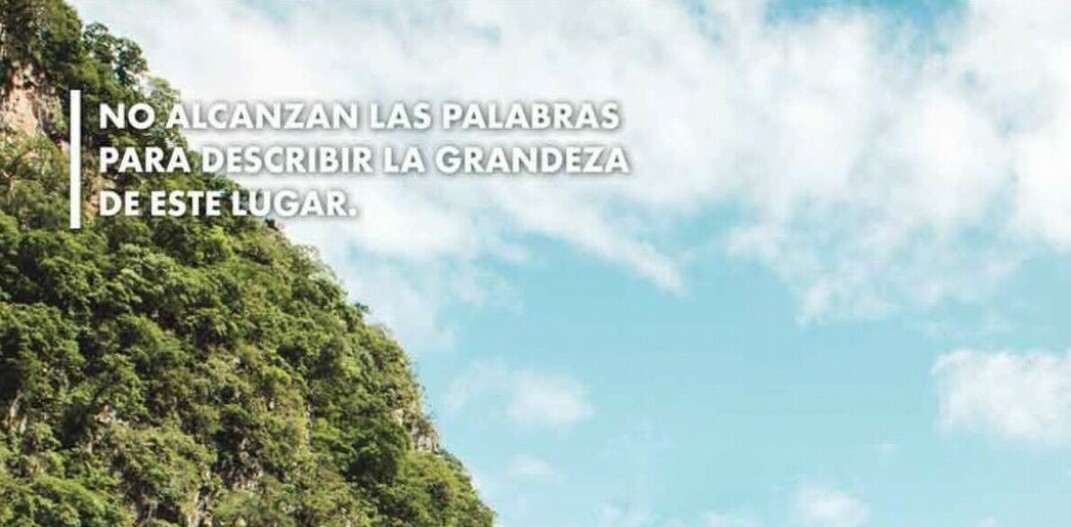

La figura 4, nos remite a la ausencia de la desaparición forzada. La desaparición forzada como tal no tiene una materialidad en las fotografías de la prensa como si ocurre con las anteriores series. En esta serie de imágenes predominan las fotografías que documentan los procesos de búsqueda ya sea por parte de familiares o bien por las propias instituciones del Estado. También se incluyen en esta serie imágenes de las pesquisas de las personas desaparecidas, que corresponden a fotografías que en principio fueron tomadas con otros propósitos pero que terminan apoyando las labores de búsqueda. Por lo general son imágenes que registran momentos de la vida de las personas que han sido desaparecidas la mayoría tomadas con dispositivos digitales a las que posiblemente se tuvo acceso gracias a las redes sociales.

Figura 4

En Veracruz: la mejor atención nacional en el tema de desaparecidos.

Fuente: El Diario de Xalapa, 26 de octubre de 2015

Pero quizá lo más doloroso en esta serie corresponde a las imágenes que acompañan las declaraciones por parte de las autoridades que niegan la existencia de personas desaparecidas pese al hallazgo de fosas clandestinas y la denuncia de múltiples casos que evidencian la complicidad en estos crímenes entre las fuerzas armadas (policía, ejército, marina) y el crimen organizado. Entre estos, el caso de los cinco jóvenes desaparecidos por la Policía Estatal en Tierra Blanca el pasado 17 de enero de 2016 el cual tuvo una amplia cobertura en el corpus aquí analizado. Esta negación sistemática, aparece con titulares en donde se afirma que: “la mayoría de las desapariciones en Veracruz son por voluntad propia: Fiscal” o “En Veracruz: la mejor atención nacional en el tema de desaparecidos”. Esta última nota aparece acompañada de la figura 4.

En el nivel del studium, en la figura 4 se observa un paisaje capturado con un plano general. En este plano, se busca dar cuenta del contexto en el que ocurre la acción por lo cual es muy usado en la fotografía de moda y viajes. La imagen muestra parte de una montaña sobre el fondo azul del cielo tomado en un ángulo en contrapicado usado en el lenguaje audiovisual para transmitir poder e inmensidad. Es como si no fuera posible capturar la inmensidad del paisaje que no cabe en una imagen fragmentaria. Esta idea se refuerza con la frase que aparece en medio “No alcanzan las palabras para describir la grandeza de este lugar”.

Si vemos la imagen suelta sin el contexto en la cual fue publicada, podemos confundirla con cualquier otra imagen publicitaria que busca promover el turismo y la inversión de un lugar. Aquellas imágenes movilizan una serie de experiencias, emociones con el propósito de realzar la reputación de un lugar con fines publicitarios. Sin embargo, la imagen que analizamos se encuentra en medio de una de las notas sobre desapariciones forzadas mediante la cual se quiere transmitir la idea de que Veracruz es el Estado con “La mejor atención nacional en el tema de desaparecidos”.

Para mí, el puctum de la figura 4 es la montaña salvaje y majestuosa que se emplea para persuadir a quienes la observamos de querer acercarnos y descubrir los misterios de la grandeza que ese lugar tiene para ofrecernos. Sin embargo, luego de revisar varias fotografías sobre ejecuciones, fosas clandestinas y desapariciones forzadas publicadas por la prensa escrita, encuentro que ese paisaje resulta muy parecido a los lugares en donde son encontrados los cuerpos violentados a los que se les ha despojado de toda humanidad. Es una imagen que nos recuerda la frontera entre naturaleza y cultura de la cual se sirve la crueldad que permite la distinción entre bios y zoé. Por un lado, bios entendido como el principio desde el cual aquellos que son considerados humanos tienen reconocimiento comunitario, derecho a la memorialización y a la inscripción simbólica. Mientras que zoé corresponde a la pura vida, la biología y con la naturaleza que no es considerada humana y por tanto es potencialmente receptora de la crueldad y de la barbarie (Giorgi, 2014). Esta distinción nos recuerda que lo que es considerado humano es históricamente cambiante y que mientras “algunos humanos dan por supuesta humanidad…otros luchan por acceder a ella” (Butler, 2009/2010 p.112). Con esta imagen, la ausencia que produce la desaparición forzada es reforzada por la negación disfrazada de majestuosidad y belleza desde la cual se justifican estos crímenes y también el constante señalamiento a los familiares de personas desaparecidas que se han movilizado de atentar contra la reputación del Estado y del país.

5 Reflexiones finales

México es uno de los países de América Latina con las peores condiciones para el ejercicio periodístico, aunado a que la veracidad de la prensa se encuentra en entredicho por las manipulaciones de la que resulta objeto debido a la corrupción y a la censura que predominan. Sin embargo, consideramos que los hechos registrados en la prensa se constituyen en un documento de invaluable valor que son y serán fuente ineludible para comprender las violencias que se han desatado con intensidad a partir de 2008. Creemos que a través del análisis de las secciones de la nota roja es posible el acercamiento a una serie de testimonios escritos y gráficos, que, si bien resultan devastadores por los tiempos en que vivimos, pueden brindarnos algunas pistas sobre cómo se produce la muerte violenta y cuál es el tratamiento de dichas muertes en los medios de comunicación que nos permitan ir construyendo explicaciones sobre las causas de las mismas y su normalización.

Mientras que las acciones gubernamentales se enfocan en ocultar y/o banalizar lo que sucede, las fotografías de la nota roja —para algunos brutales y grotescas—, nos acercan a la crueldad con la que se producen las muertes violentas, la cual se constituye en uno de los rasgos característicos del tiempo en que vivimos. Si bien en la producción y uso de las fotografías confluyen una diversidad de intereses, tanto políticos y económicos, pone en evidencia la relevancia que tienen las imágenes en la regulación de los marcos de visibilidad y en la determinación de cuáles vidas importan y cuáles no, que se sustentan en una normatividad social más amplia. Esto nos muestra la necesidad de prestar más atención a las dimensiones expresivas de las violencias, en tanto que la forma en que se produce la muerte violenta y el modo en que esta es interpretada y divulgada mediante las fotografías de la prensa escrita, nos muestra que en México la violencia no está dirigida únicamente a matar, sino a destrozar el cuerpo, fragmentarlo y deshonrar su memoria.

La pérdida de la singularidad y la deshumanización a la que están sometidos estos cuerpos, envían un mensaje en el que se ostenta el poder de la destrucción del otro por parte de los victimarios y se exalta la condición de extrema vulnerabilidad de las víctimas. La manera en que son encontrados estos cuerpos, principalmente de personas jóvenes, convierte en lacerantes las fotografías que comunican estas muertes porque la reducción de la condición humana está sujeta a una doble operación, la muerte misma y luego su transmisión mediante los medios de comunicación.

Lo anterior no resulta menor si tenemos en cuenta que el cuerpo, además de tener una importante dimensión fisiológica, es el lugar de imperativos culturales y está cubierto de significaciones sociales. Si “una sociedad ‘se dice’ en lo que ella hace del cuerpo y a los cuerpos” (Blair, 2005, p. 44), ¿qué está diciendo la sociedad mexicana de ella misma, si consideramos la crueldad que se ejerce sobre cuerpos jóvenes y su tratamiento en la divulgación de los acontecimientos violentos?

Cabe señalar que la crueldad extrema, que se produce en el marco de la violencia que se vive en México y Veracruz, nos habla de un tipo de “guerra no convencional” que se produce sobre cuerpos inermes, no sobre los cuerpos de los combatientes como sucedía en las guerras convencionales o las guerras entre Estados. De este modo, la capacidad de destrucción que se ejerce sobre el cuerpo, potencia la función expresiva que se produce mediante estos crímenes, los cuales, al ser interpretados y divulgados por la prensa, producen una suerte de distancia que lo convierten en un objeto y en un espectáculo. En efecto, se viene instalando lo que Laura Rita Segato (2016) denomina “pedagogía de la crueldad”, en la cual la repetición constante de las imágenes violentas genera la normalización de la violencia, eliminando la posibilidad de generar empatía con las victimas que son revictimizadas constantemente, modificando sustancialmente nuestros mecanismos de soportabilidad social, que terminan siendo funcionales para la actual fase del capitalismo actual.

Anexo. Categorías y subcategorías identificadas en las imágenes seleccionadas

5.1 Tabla 1. Categoría: Feminicidios

| Subcategoría | Sub-Sub Categoría | Descripción |

|---|---|---|

| Aplicación de justicia | Imágenes en donde se presentan actos jurídicos. | |

| Casos emblemáticos |

Sucesos que ocupan los medios por varios días y las informaciones se encadenan entre sí. | |

| Columba Campillo | Joven de 16 años, desaparecida el 6 de mayo de 2015, apareció muerta dos días después en un terreno baldío. Fue un caso que generó amplia indignación en los medios de comunicación y en las expresiones de exigencia de justicia, en tanto se trataba de una joven que asistía a un colegio privado de Villa Rica. | |

| Fernanda Rubí Salcedo | Joven de 21 años desaparecida el 7 de septiembre de 2012. Su madre Aracely Salcedo ha encabezado una lucha incansable por acceder a la justicia, increpando públicamente al gobernador Javier Duarte. | |

| Culpables | Pareja sentimental | En el caso de los feminicidios íntimos, se incluye la imagen del presunto culpable. |

| Son imágenes que dan cuenta de las denuncias por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil. | ||

| Denuncias OSC | Imágenes en donde se presentan a los especialistas en el tema. | |

| Especialistas | Condiciones y formas en el cual aparece el cuerpo de las mujeres víctimas de feminicidio. | |

| Estado del cuerpo | Bolsa de basura | Bolsa de basura que se usan para cubrir los cuerpos o introducir a las mujeres que son asesinadas y son registradas por las imágenes |

| Cal | Sustancia empleada para eliminar el mal olor de los cuerpos en descomposición. | |

| Charco de sangre | Imagen en donde el cuerpo aparece con un charco de sangre. | |

| Cuerpo acuchillado | Se alude al modo en que fue ultimado el cuerpo en el cual se usa arma blanca. | |

| Cuerpo desnudo | Son imágenes en donde el cuerpo ultimado aparece desnudo. | |

| Cuerpo en descompo-sición | Por el tiempo transcurrido entre los hechos y el hallazgo algunos cuerpos aparecen en avanzado estado de descomposición. | |

| Cuerpo semidesnudo | Son imágenes en donde el cuerpo aparece semidesnudo. | |

| Tortura | El cuerpo presenta huellas de tortura, como las manos y los pies atados. | |

| Acciones públicas en las cuales se exige justicia por parte de los grupos de personas organizados y familiares de las víctimas. | ||

| Exigencia de justicia | Zapatos rojos | Símbolo de denuncia y lucha de los feminicidios. Se utiliza por las organizaciones y colectivos que luchan en contra de los feminicidios. Retoma la propuesta artística de Elina Chauvet. |

| Son imágenes en donde se presentan las distintas corporaciones armadas del estado (Ejército, Fuerza Civil, Marina, policía, policía estatal, policía federal, policía ministerial). | ||

| Fuerzas del Estado | Son imágenes que se alejan del hecho violento y presentan a las víctimas en su vida cotidiana. | |

| Imagen dignificada | Selfie | Es un autorretrato realizada generalmente con cámara digital muy usada en redes sociales. Esta imagen es usada en algunas notas de prensa. |

| Imagen dignificada | Son instituciones del estado que se encuentran presentes en las imágenes, bien sea porque se encuentran en la escena del crimen retratada o porque realizan declaraciones públicas al respecto (ambulancia, Centro de Especialidades Médicas, diputada, FGE, inmujeres, jefe municipal, servicios periciales). | |

| Instituciones del Estado | Son imágenes que documentan la diligencia forense realizada para iniciar la investigación de un hecho delictivo en el cual hubo una muerte violenta. Intervienen varios especialistas. | |

| Levantamiento de cadáver | Lugar en el cual son encontrados los cuerpos de mujeres víctimas de feminicidio. | |

| Lugar donde se encuentra el cuerpo | Basurero | Lugar para el depósito de desechos que puede ser oficial o utilizado por una comunidad para tal fin. |

| Caño | Curso de agua de caudal de agua irregular por el que desaguan ríos y lagunas. | |

| Autopista | Vías de alta velocidad que unen poblados y ciudades. | |

| Maleta | Caja para transportar ropa y otros objetos. Se ha convertido en un objeto para abandonar cadáveres. | |

| Matorrales | Lugar en el campo caracterizado por la presencia de vegetación densa. | |

| Parque | Lugar abierto para el esparcimiento. | |

| Pozo | Agujero que se realiza para extraer reservas de agua. | |

| Río | Es una corriente natural de agua, que por lo general posee un caudal determinado y desemboca, ya sea en otros ríos, otros cuerpos de agua o en el mar. | |

| Terreno baldío | Son terrenos, ya sea rurales o urbanos, que se encuentran sin edificar o sin cultivar, que se constituyen en escenario en el que aparecen cuerpos víctimas de feminicidio. | |

| Vivienda | Lugar donde habitaban las víctimas de feminicidio. | |

| Lugar escogido para realizar el crimen por parte del victimario el cual es registrado en la imagen. |

5.2 Tabla 2. Categoría: Ejecuciones

| Subcategoría | Sub-Sub Categoría | Descripción |

|---|---|---|

| Escena del crimen | Automóvil | Vehículo en el que se encuentran los cuerpos ejecutados. |

| Basurero | Lugar para desechar residuos. | |

| Frente a familia | Familia se encuentra presente en los hechos violentos. | |

| Narcomanta | Es uno de los mecanismos de comunicación usados por las organizaciones del crimen organizado. Son mensajes dejados por los presuntos miembros del crimen organizado para amenazar a rivales, denunciar sus vínculos con las autoridades, para deslindarse o adjudicarse hechos delictivos. Aparecen en las imágenes junto a las personas que han sido ejecutadas. Su contenido ya no se divulga desde 2011. | |

| Testigos | Personas que presenciaron los hechos. | |

| Condiciones y formas en el cual aparecen los cuerpos de víctimas de ejecuciones. | ||

| Estado del cuerpo | Atado de pies y manos | Imágenes en donde se presentan las víctimas atadas de pies y manos, símbolo de tortura. |

| Boca abajo | Imágenes en donde el cuerpo ultimado aparece boca abajo. | |

| Bolsa de basura | Bolsa de basura que se usan para transportar y cubrir los cuerpos de personas ejecutadas. | |

| Estado del cuerpo | Cabeza cubierta con bolsa plástica | Imágenes donde el cuerpo aparece con una bolsa plástica cubriendo el rostro. Es un símbolo de tortura. |

| Charco de sangre | Imagen en donde el cuerpo aparece con un charco de sangre. | |

| Cuerpo arrojado | Imágenes donde se muestran cuerpos arrojados tras ser asesinados en otro lugar. | |

| Cuerpo baleado | Imágenes en donde el cuerpo ultimado aparece con impactos de balas. | |

| Cuerpo cubierto | Imágenes en donde el cuerpo aparece cubierto en el proceso del levantamiento del cadáver. | |

| Cuerpo desnudo | Imágenes donde el cuerpo aparece desnudo. | |

| Cuerpo en descomposición. | Cuerpos que aparecen en alto grado de descomposición. | |

| Cuerpo incinerado | Cuerpos que fueron incinerados tras ser ejecutados. | |

| Cuerpo semidesnu-do | Cuando el cuerpo aparece en las imágenes descubierto de los miembros inferiores o superiores. | |

| Cuerpos apilados | Cuando aparece más de un cuerpo y estos están apilados en grupo. | |

| Huellas de tortura | El cuerpo aparece con evidentes huellas de tortura, bien sea por lo que se observa de la imagen o del pie de foto. | |

| Mutilado | Cuando además de ejecutado, el cuerpo aparece con alguna mutilación. | |

| Ojos con cinta | Cuando los ojos de la víctima están cubiertos por masking tape o cinta metálica. | |

| Ojos vendados | Cuando el cuerpo aparece con los ojos tapados con una tela. | |

| Rostro desfigurado | Cuando el cuerpo de la víctima, además de ejecutada, aparece lastimado en el rostro. | |

| Tiro de gracia | Cuando la muerte se da con arma de fuego, la persona es fusilada de manera que se asegura una muerte rápida. | |

| En las imágenes se registra la presencia de distintas autoridades (ambulancia, fuerza civil, fuerzas militares, policía estatal, policía federal, policía ministerial, policía municipal, servicios periciales). | ||

| Instituciones | Son imágenes que documentan la diligencia forense realizada para iniciar la investigación de un hecho delictivo en el cual hubo una muerte violenta. Intervienen varios especialistas. | |

| Levantamiento del cadáver | Se identificaron los siguientes lugares escogidos para dejar los cuerpos: barranca, calle, camino de terracería, carretera, casa de seguridad, ferretería, matorral, mercado, panadería, río, terreno baldío, vivienda. | |

| Lugar del hallazgo | En la nota al pie de la imagen se menciona el oficio o condición de la víctima (albañil, campesino, colombianos, comerciante, cuidadores de ganado, estudiante, hijo de empresario, hijo dirigente PRD, ladrillero, lavador de autos, limpiaparabrisas, mecánico, motociclista, taxista). | |

| Ocupación y condición | Lugar escogido para realizar el crimen por parte del victimario, el cual es registrado en la imagen. |

5.3 Tabla 3. Categoría: Fosas clandestinas

| Subcategoría | Sub-Sub Categoría | Descripción |

|---|---|---|

| Escena del crimen | Condiciones y formas en el cual aparece los cuerpos de víctimas de ejecuciones. | |

| Estado del cuerpo | Cuerpo decapitado | Son cuerpos que aparecen sin cabeza. |

| Cuerpo enterrado | Es la imagen que muestra la inhumación ilegal. | |

| Imágenes informativas que muestran los hallazgos de fosas clandestinas. | ||

| Infografía | En las imágenes se registra la presencia de distintas autoridades (FGE, policía estatal y servicios periciales). | |

| Instituciones | Son imágenes que documentan la diligencia forense realizada para iniciar la investigación de un hecho delictivo en el cual hubo una muerte violenta. Intervienen varios especialistas. | |

| Levantamiento del cuerpo | Como lugares escogidos para las inhumaciones ilegales (matorral). | |

| Lugar del hallazgo | Sucesos que ocupan los medios por varios días y las informaciones se encadenan entre sí. |

5.4 Tabla 4. Categoría: Desaparecidos

| Subcategoría | Sub-Sub Categoría | Descripción |

|---|---|---|

| Casos Emblemáticos | Ayotzinapa | Corresponde a un conjunto de acontecimientos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, en el cual fueron desaparecidos 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Fueron asesinadas 9 personas y quedaron 27 heridos. |

| Caso tierra blanca | Caso en el cual fueron desaparecidos cinco jóvenes por elementos de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP). Fueron presuntamente entregados a una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). | |

| Acciones públicas en las cuales se exige justicia por parte de los grupos de personas organizados y familiares de las víctimas. | ||

| Exigencia de justicia | Altar | Imágenes y velas de los familiares desaparecidos. |

| Colectivo solecito | Colectivos de familiares organizados que demandan justicia. | |

| Familiares | Presencia de familiares de desaparecidos en la exigencia de justicia. | |

| Pesquisas | Imagen usada en la búsqueda de personas desaparecidas. | |

| En las imágenes se registra la presencia de distintas autoridades (C4, CEDH, CNDH, FGE, fuerza civil, Gendarmería Nacional, medios de comunicación, militares, PGR, policía estatal, policía federal, policías municipales implicados, segob, SEIDO). | ||

| Instituciones | Gobernador de Veracruz. | |

| Javier Duarte | Actividades de búsqueda de desaparecidos. | |

| Labores de búsqueda | Imágenes que acompañan notas en que se expresan las autoridades negando la existencia de casos de desaparecidos. | |

| Negación de desaparición forzada |

6 Referencias

Arriaga, José (2002). La nota roja: «Colombianización» o «mexicanización» periodística. Razón y palabra, 2(45). Recuperado de http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n26/jarriaga.html

Banco Mundial (2012). Violencia Juvenil en México. Reporte de la Situación, el marco legal y los programas gubernamentales. Washigton, D.C: Banco Mundial.

Barthes, Roland (1980/1990). La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía. Barcelona: Paidós.

Bataille, George (1957/1997). El erotismo. Ciudad de México: Tusquets.

Blair, Elsa (2005). Muertes violentas. La teatralización del exceso. Medellín: Universidad de Antioquia.

Butler, Judith (2009/2010). Marcos de guerra. Las vidas lloradas. Madrid: Paidós.

Caravero, Adriana (2007/2009). Horrorismo. Nombrando la violencia contemporánea. Barcelona: Anthropos.

Carbó, Teresa (2010). La visibilización de un enemigo invisible. La influenza A (H1*N1) en fotografías de prensa. Desacatos, 32. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-050X2010000100009&lng=es&nrm=iso

CIDH (2016). Situación de Derechos Humanos en México (Documentos Oficiales). Washigton, D.C: OEA. Recuperado de http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf

David, Jimena; Furszyfer, Jonathan & Gallegos, Jesús (2017). Cada Víctima Cuenta: hacia un sistema de información delictiva confiable. Ciudad de México: México Evalúa. Recuperado de http://mexicoevalua.org/2017/03/07/cada-victima-cuenta-hacia-un-sistema-de-informacion-delictiva-confiable-2/

del Palacio, Celia (2013). Violencia en los medios de comunicación en el estado de Veracruz. En Alberto Olvera, Alfredo Zavaleta & Manuel Andrade (Eds.), Violencia, inseguridad y justicia en Veracruz (pp. 317-361). Xalapa, Veracruz.: Universidad Veracruzana.

Didi-Huberman, Georges (2003/2004). Imágenes pese a todo. Memoria visual del Holocausto. Barcelona: Paidós.

Diéguez, Ileana (2013). Cuerpos sin duelo. Iconografías y tetralidades del dolor. Córdoba: DocumentA/Escénicas Ediciones.

El Universal (s. f.). Fosas clandestinas. El horror que dejó el narcotráfico en México. Recuperado de http://archivo.eluniversal.com.mx/graficos/graficosanimados14/EU_Fosas_Clandestinas/

Escalante, Fernando (2012). El crimen como realidad y representación: contribución para una historia del presente. Ciudad de México: El Colegio de México.

Gillian, Rose (2012). Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials. Thousand Oaks, California: SAGE Publications.

Giorgi, Gabriel (2014). Formas comunes. Animalidad, cultura, biopolítica. Buenos Aires: Eterna Cadencia.

Grecko, Témoris, Balderas, Oscar & Velázquez, Rogelio (2017, enero 27). La prensa en México sólo cubrió la mitad de la ‘Guerra contra el narco’. Vice News. Recuperado de https://news.vice.com/es/article/prensa-mexico-cubrio-mitad-guerra-contra-narco

INEGI (2016, septiembre 27). Boletín de Prensa No. 399/16. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016. Recuperado de http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/otros-estudios/item/download/579_744b8496e2f366c6df48ca2f7f78187a

INEGI (2017). Mortalidad. ¿De qué mueren los Mexicanos? Recuperado 10 de mayo de 2017, de http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/defunciones.aspx?tema=P

INEGI (2018). Estadísticas de Mortalidad 1990-2017. Recuperado 15 de marzo de 2017, de https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/continuas/mortalidad/DefuncionesHom.asp?s=est&c=28820&proy=mortgral_dh

International Crisis Group (2017). Veracruz: reformar el estado de terror mexicano (Informe sobre América Latina No. 61). Bruselas: International Crisis Group. Recuperado de https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/mexico/61-veracruz-fixing-mexicos-state-terror

Merino, José; Zarkin, Jessica & Fierro Eduardo (2015, 1 de enero). Desaparecidos. Revista Nexos. Recuperado de http://www.nexos.com.mx/?p=23811

Meyer, Maureen; Brewer, Stephanie & Cepeda, Carlos (2010). Abuso y miedo en Ciudad Juárez. Un análisis de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares en México. Washigton, D.C, México D. F: WOLA-Prodh.

Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (2015). Homicidio: Una mirada a la violencia en México. México D. F: Autor.

OMS (2002). Informe mundial sobre la violencia y la salud: Resumen. Washigton, D.C: OMS.

Open Society (2016). Atrocidades innegables: confrontando crímenes de lesa humanidad en México. Open Society. Recuperado de https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/undeniable-atrocities-execsum-esp-20160602.pdf

Parrini, Rodrigo (2016). Falotopías. Indagaciones en la crueldad y el deseo. Ciudad de México: Universidad Central-IESCO/UNAM-PUEG.

Patton, George; Coffey, Carolyn; Sawyer, Susan; Viner, Rusell; Haller, Dagmar; Bose, Krishna… Mathers, Colin (2009). Global patterns of mortality in young people: a systematic analysis of population health data. The Lancet, 374(9693), 881-892. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(09)60741-8

Rancière, Jaques (2010). El espectador emancipado. Buenos Aires: Manantial.

Reguillo, Rossana (2012). De las violencias: caligrafía y gramática del horror. Desacatos, 40, 33-46. Recuperado de http://desacatos.ciesas.edu.mx/index.php/Desacatos/article/view/254

Reguillo, Rossana (2015). La turbulencia en el paisaje: de jóvenes, necropolítica y 43 esperanzas. En J. M. Valenzuela (Ed.), Juvenicidio. Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina y España (p. versión para Kindle). Barcelona: Ned Ediciones.

Robledo, Carolina; Escorcia, Lilia; Querales, Mayek & García, Glendi (2016). Violencia e ilegalidad en las fosas de Tetelcingo: Interpretaciones desde la antropología. Resiliencia, 3, 8-24. Recuperado de https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/actividades/revista-resiliencia

Rodríguez Nieto, Sandra (2016, agosto 30). México es una “gran fosa clandestina”, dicen familias de desaparecidos. Recuperado de http://www.sinembargo.mx/30-08-2016/3086066

Salgado, Eva (2009). ¿Qué dicen los periódicos? Reflexiones y propuestas para el análisis de la prensa escrita. México D. F.: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

Segato, Laura Rita (2016). La guerra contra las mujeres. Madrid: Traficantes de Sueños.

Segato, Laura Rita (2007). ¿Qué es un feminicidio? Notas para un debate emergente. En Marisa Belasteguigoitia y Lucía Melgar (Eds.), Fronteras, violencia, justicia: nuevos discursos (pp. 35-48). México D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México.

Sontag, Susan (2004). Ante el Dolor de los Demás. Barcelona: Alfaguara.

Valenzuela, José Manuel (Ed.) (2015). Juvenicidio: Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina. Guadalaja-Tijuana: NED Ediciones, ITESO, COLEF.

Valenzuela, José Manuel (2016). Juvenicidio: necropolítica y iuvenis sacer. Recuperado de https://es.scribd.com/document/362592681/Juvenicidio-Necropolitica-y-Iuvenis-Sacer

Zavaleta, Alfredo (2014). Las representaciones e interacciones de jóvenes y policías en Xalapa. En A. Alvarado (Ed.), Violencia Juvenil y Acceso a la Justicia en América Latina (Vol. II, pp. 165-222). México D. F.: El Colegio de México.