Separación, soberanía y nuda vida. A propósito de la crítica de la separación en Giorgio Agamben

Separation, sovereignty and nuda vida. About the critique of separation in Giorgio Agamben

- Cuauhtémoc Nattahí Hernández Martínez

- Palabras clave:

- Separación

- Crítica

- Soberanía

- Biopolítica

- Keywords:

- Separation

- Criticism

- Sovereignty

- Biopolitics

1 Introducción

En general, en nuestra cultura el hombre ha sido pensado siempre como la articulación y la conjunción de dos principios opuestos: un alma y un cuerpo, el lenguaje y la vida, en este caso un elemento político y un elemento viviente. Debemos en cambio aprender a pensar al hombre como aquello que resulta de la desconexión de estos dos elementos e investigar no el misterio metafísico de la conjunción, sino el misterio práctico y político de la separación.

Giorgio Agamben (2003/2005, p. 16)

Desde que, en los años setenta, Michel Foucault elaboró la noción de biopolítica y en sus últimos cursos desarrolló el concepto de cara a la configuración moderno-disciplinaria del poder, se han venido a desarrollar varias re-formulaciones en el marco de los más diversos usos teóricos del concepto.

En el trabajo teórico que se ha hecho sobre el concepto de biopolítica, de esta manera, se pueden distinguir por lo menos dos momentos importantes: en primer lugar, su aparición en la obra foucaultiana, lo que constituyó en su momento una novedad, introduciendo otras posibilidades de comprensión de los procesos sociales que tienen relación con el poder; y, en segundo lugar, las apropiaciones y reformulaciones llevadas a cabo principalmente por Giorgio Agamben, Roberto Esposito, Antonio Negri y Michael Hardt hacia mediados de los noventa dentro de la lectura política que hicieron de Foucault. Reformulaciones teóricas del concepto que parecen interesantes ante todo por dos cosas, primero, porque, aun asumiendo al pensador francés como referente principal, a menudo han dado lugar a concepciones de la biopolítica que van mucho más allá del sentido y alcances que Foucault atribuyó a tal noción y porque, como consecuencia de lo anterior, la noción de biopolítica se ha convertido en uno de los principales conceptos de la tradición crítica del pensamiento para hacer inteligible la dominación contemporánea, al grado que, desde hace algunos años hacia acá, la noción de biopolítica se ha instalado en el centro del debate internacional en el ámbito de la filosofía política contemporánea.

Dentro de este espectro del discurso filosófico, Giorgio Agamben, como se sabe, llevó el concepto hacia la discusión del problema de la soberanía y ha iniciado toda una investigación genealógica sobre el poder en Occidente que implica, en cierto sentido, todo un proyecto de deconstrucción radical de las categorías políticas modernas porque, a su juicio, estas ya no alcanzan a dar cuenta con suficiencia de lo que pasa actualmente.

Una de las características principales del concepto de biopolítica es, precisamente, que pone en relación una serie de heterogeneidades como lo biológico, lo político, lo histórico, lo económico, lo jurídico, lo discursivo, lo científico o lo tecnológico, para intentar dar cuenta del ordenamiento social de una forma mucho más solvente y compleja que las explicaciones fincadas en una única dimensión de lo social.

Esto lo podemos apreciar en los propios análisis críticos de la biopolítica que ha llevado a cabo Giorgio Agamben, en los que la agudeza para plantear conexiones y vinculaciones entre los distintos ámbitos de realidad le ha valido una merecida notoriedad dentro del discurso filosófico contemporáneo. Dentro de este arco de consideraciones es que nos interesa analizar la obra de Giorgio Agamben, pero lo haremos introduciendo una cierta impronta de lectura que nos permita poner de relieve uno de los principales aspectos de su pensamiento.

En la obra de Giorgio Agamben es posible reconocer varios gestos filosóficos que, en buena medida, son los que vertebran y estructuran la economía de su pensamiento, como el trabajo a través de paradigmas, la conversión de las dualidades y dicotomías en campos de fuerzas o la búsqueda arqueológica de las signaturas; pero existe, a nuestro juicio, otro gesto en el que no se ha puesto atención con suficiencia y que resulta crucial y decisivo para entender su pensamiento. Se trata de la perspectiva crítica de la separación, que se encuentra de forma más clara a la base de la idea mucho más socorrida de la “profanación”, pero que, en realidad, desde el inicio del proyecto Homo sacer es posible reconocerla como uno de los aspectos principales de su pensamiento.

Cuando se estudia la obra de Agamben, esta cuestión de la “crítica de la separación” pasa usualmente desapercibida en beneficio de otros aspectos del pensamiento del filósofo italiano como su teoría del estado de excepción, la figura del homo sacer, el estudio topológico de la soberanía o la cuestión de la producción de nuda vida. Sin embargo, a nuestro juicio, esta dimensión del pensamiento agambeniano es una cuestión medular y es tan central que todas las otras dimensiones y categorías dependen o tienen relación con esta perspectiva.

Lo que intentaremos a continuación es poner de relieve este aspecto del pensamiento de Agamben. Intentaremos mostrar —digámoslo llanamente desde ahora— que existe toda una rica y aguda perspectiva crítica en su pensamiento que tiene que ver con la separación (la crítica de la separación).

Para llevarlo a cabo, volveremos desde esta perspectiva a los asuntos centrales tanto de Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida como de Estado de excepción. Homo sacer, II, 1. En un primer momento analizaremos el proceso de nudificación de la vida como un proceso de separación, después pondremos de relieve la estructura topológica de la soberanía y finalmente analizaremos la relación existente entre campo y separación.

2 Separación, soberanía y vida desnuda

Al enfocar las primeras obras de Agamben del proyecto Homo sacer desde la perspectiva de la crítica de la separación, vemos que desde el inicio de sus intervenciones la separación ocupa un lugar esencial en la argumentación, en tanto que 1) la separación interviene en el proceso de nudificación que sufre la vida; 2) la separación coincide, a su vez, con el locus en que están (simétricamente) tanto el soberano como el sacer respecto al orden jurídico-político y; 3) la separación define la estructura jurídico-política del campo.

Respecto a cómo interviene la separación en el proceso de nudificación de la vida, habría que partir, antes que nada, de una visión espacializada de la biopolítica (Mendiola, 2009), esto es, de la idea de que la biopolítica comporta toda una dimensión espacial en perenne tensión, en tanto que es en su interior donde acontece tanto la producción de vida como la producción de muerte.

En relación al “dejar-hacer morir” podemos empezar diciendo que la relación de exclusión-inclusión, que es central en la estructura de la soberanía, es posible entenderla bajo la lógica de la separación. Si nos atenemos a la relación entre vida y derecho, por ejemplo, Agamben encuentra en este costado de la cuestión que la vida ha estado incesantemente dividida o separada a través del derecho: el derecho o la regla jurídica, nos va a decir, vive solo poniendo la vida en situación de excepción, separándola del orden jurídico. Ésta es la misma operación que encontramos en la relación entre el poder político y la vida. Aquí tenemos la vida políticamente cualificada (bios), por un lado, y la vida natural común a todos los animales (zoé), por otro. La vida natural (zoé) en el mundo clásico era excluida del ámbito de la polis y quedaba confinada al ámbito del oikos (Agamben, 1995/2013). El hecho de que —de acuerdo a Agamben— no se pudiese hablar con sentido de una zoé politicé en el mundo clásico significa que el orden político se fraguaba en última instancia a partir de la separación o exclusión de la vida natural. Lo que no hace sino repetirse, bajo otras denominaciones, en los ordenamientos jurídico-políticos subsiguientes.

Una de las conclusiones fuertes de Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida es, como se sabe, que la nuda vida en la esfera política es aquello excluido-incluido que constituye el núcleo originario del poder soberano. Lo que esto significa es que el poder político es un poder soberano que —tanto hoy como ayer— reconoce la vida sólo en la medida en que es posible separar en ella una nuda vida sin derecho y continuamente amenazada de muerte.

Así como en el ordenamiento jurídico-político romano la vida no aparecía sino como la contrapartida del derecho de vida y muerte del pater, y en la fundación moderna de la soberanía política como lo incondicionalmente expuesto a la amenaza de muerte, de igual modo en la situación de “peligro grave”, a la que nos enfrentamos actualmente de forma permanente, la vida sigue siendo el correlato negativo del poder político (Agamben, 1996/2010). Todo ha ocurrido como si la vida separada y aislada por el poder no fuese sino el mismo fundamento de los ordenamientos jurídico-políticos acaecidos en Occidente.

En una entrevista que concede a Peppé Salvá (2012), Agamben lo plantea de forma sintética:

Lo que me han demostrado mis investigaciones es que el poder soberano se fundamenta desde sus comienzos en la separación entre nuda vida (la vida biológica, que, en Grecia, encontraba su lugar en la casa) y la vida políticamente calificada (que se desarrollaba en la ciudad). La vida desnuda fue excluida de la política y, al mismo tiempo, fue incluida y capturada a través de su exclusión: en este sentido, la vida desnuda es el fundamento negativo del poder. Tal separación alcanza su forma extrema en la biopolítica moderna, en la cual el cuidado y la decisión sobre la vida desnuda se torna aquello que está en juego en la política. Lo que pasó en los estados totalitarios del siglo XX reside en el hecho de que es el poder (también en la forma de ciencia) que decide, en último análisis, sobre lo que es una vida humana y sobre lo que ella no es. (Salvá, 2012)

La noción de separación es central en este texto y refiere la separación o escisión que se da entre la vida natural y la vida políticamente cualificada. La idea es que la “nuda vida” es aquella vida separada de su forma. Y lo que esto quiere decir es que la producción de nuda vida se da a través de la separación o, dicho de otra manera, que la producción de separación equivale a la producción de nuda vida.

Para Agamben, la nuda vida no es un dato preexistente a la máquina jurídico-política, no es algo así como un dato natural contra el que ella se encarnice; es, más bien, un producto de su articulación (2003/2005). Es en este sentido que podemos decir que la nuda vida es un producto de la máquina jurídico-política que ésta obtiene a través de la separación.

Esta situación, como reiteradamente señala Agamben, no es algo constitutivo de un pasado remoto, que haya quedado por fin atrás, sino algo que se realiza hoy por hoy “de forma cotidiana y masiva por medio de las representaciones pseudocientíficas del cuerpo, de la enfermedad y de la salud, y de la medicalización de esferas cada vez más amplias de la vida” (1996/2010, p. 17).

En la medida en que seguimos instalados en relaciones de excepción, actualmente el poder sigue produciendo vida desnuda. Estas vidas, sin embargo, no son simplemente excluidas en el modo de la inclusión, como sucedía antaño, sino que ahora son, podríamos decir, capturadas por la separación misma. Y es que si la nuda vida otrora constituía el fundamento oculto de la soberanía, hoy (en el estado de excepción convertido en regla) la “vida biológica” (el concepto secularizado de la arcaica noción de nuda vida) es explícitamente el concepto u operador semántico “que separa en todos los ámbitos las formas de vida de su cohesión en una forma-de-vida” (Agamben, 1996/2010, p. 16), con lo que —podríamos decir— la nuda vida ha terminado por convertirse en la forma de vida dominante.

Que la nuda vida se ha convertido en la forma de vida dominante significa que 1) el concepto de “vida biológica” está a la base de las formas de vida actuales y que siempre se presta a actualizarse amenazadoramente en su seno en el modo de la escisión y 2) que la “vida biológica” convierte las formas de vida reales en formas de supervivencia, sobre las cuales siempre pesa el peligro de la nudificación.

Agamben menciona la violencia, la enfermedad o los accidentes como situaciones que eventualmente actualizan la “vida biológica” en el seno de las formas de vida contemporáneas; pero cabría decir que esto también ocurre en otras “situaciones de excepción” como en el caso del empobrecimiento, la situación de migrante, la guerra contra los carteles de la droga, la precarización del trabajo o en las situaciones derivadas del adelgazamiento del Estado de bienestar que se padecen en el tercer y cuarto mundo de forma principal.

En estos últimos casos, no estamos ante el “desnudamiento" de las cualidades jurídicas y políticas que sufre la vida, en el sentido de Agamben; pero ante lo que sí estamos es ante la negación que sufren estas vidas de toda posibilidad de constituirse como formas de vida dignas, ante la negación de que las formas de vida devengan una forma-de-vida, en términos de Agamben.

Lo paradójico de esta heterogeneidad no es la distancia entre estas tendencias biopolíticas, sino que esta situación también “nos confronta con el hecho de que la vida mantenida con vida no suprime, en modo alguno, la vida mutilada o eliminada” (Mendiola, 2009, p. 43). Esto es, que la biopolítica se entrelaza con la tanatopolítica y la producción de muerte se hace en función de la producción de vida, tal como ocurre en México, por ejemplo.

En el contexto de la degradación y prolongación del conflicto armado de la droga que sostienen el Estado mexicano y los diferentes carteles del narcotráfico, se han producido olas crecientes de violencias cada vez más abismales vinculadas a este conflicto. Lo drástico del asunto es que, en tal contexto, la lógica securitaria que operativiza el Estado (a través del funcionamiento “normal” de sus aparatos de seguridad o de los “operativos de emergencia”) va traduciendo el conflicto a los términos de una “guerra interna” e incluso la problemática de la delincuencia común se empieza a gestionar discursiva y prácticamente de la misma manera. Lo que esto conlleva es una gestión bipolar de la población mexicana en términos de vida y muerte: para mantener asegurada a la mayoría de la población es necesario realizar prácticas de extirpación de los individuos y los grupos ya no reconvertibles y ajustables a ella.

Por un lado, el Estado mexicano, a través de sus políticas públicas en materia de seguridad y a través de sus operativos de emergencia, protege a un conjunto de formas de vida, que coincide, por lo general, con aquellas franjas y capas de la población que son beneficiados con la administración de los medios y recursos de la vida que el Estado adelgazado todavía gestiona en materia de salud, vivienda, educación, obra pública, etc; pero, por otro lado, ese mismo Estado no desatiende los medios de la muerte y con ellos rechaza hacia la muerte, ya sea de forma activa (hacer morir) o de forma pasiva (deja morir). De esta manera aparece una funesta articulación entre la producción de vida y la producción de muerte, entre el “hacer vivir” y el “dejar-hacer morir”, pues en la degradación de dicha situación los espacios de seguridad son alcanzados a través de la producción de muerte. Lo horroroso de la coyuntura mexicana es que ambas cosas suceden en una misma gestión, esto es, que la defensa de la vida se lleva a cabo a través de la producción de muerte (Hernández, 2014, pp. 89-91).

Dejando entre paréntesis la gravedad de esta última situación en la que se delata la articulación entre la biopolítica y la tanatopolítica, podemos decir en términos generales que nos enfrentamos a dos tendencias biopolíticas un tanto diferenciadas entre sí: a una biopolítica que, al administrar las formas de vida reales con el concepto biológico de vida (esto es, con el operador semántico de la separación), nos produce como vidas llanamente biológicas; y a una biopolítica que cada vez más sustrae la vida de toda forma de vida humana posible y nos produce como meros supervivientes.

Estamos, así, ante un viviente que se desliza y se desplaza entre la forma de vida y la nuda vida, como si se tratasen de dos polos de un mismo campo de fuerzas cuyos límites son lo humano y lo inhumano.

En Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo. Homo sacer III, el musulmán es presentado por Agamben como aquella figura que resulta de una “situación extrema” como los campos nazis de concentración (Agamben, 2005a). El musulmán es el punto de tensión de aquel campo de fuerzas, cuando la línea divisoria se corre drásticamente hacia el polo inhumano y la situación extrema se vuelve algo cotidiano y habitual (Tacceta, 2011). Como realización absoluta de la figura del homo sacer, el musulmán, no es sólo una pura vida sin derecho, sino, en definitiva, el límite o el umbral entre el hombre y el no-hombre. El campo de concentración, de acuerdo a esto, es la figura extrema de la estructura jurídico-política de la separación.

Dentro del elenco de astillas y fragmentos que componen Medios sin fin. Notas sobre la política, encontramos al inicio el sintagma “forma-de-vida”, del que Agamben se sirve para aludir, no a una vida que es separable, sino a “una vida que no puede separarse nunca de su forma” (Agamben, 1996/2010, p. 13).

Frente al poder político que se afirma separando, como hemos visto, “el simple vivir” del contexto de las formas de vida o que niega a éstas la posibilidad de constituirse como formas de vida dignas, Agamben opone una “forma-de-vida” que se juega en el vivir mismo. A propósito de esta forma-de-vida, dice:

Una vida que no puede separarse de su forma es una vida que, en su modo de vivir, se juega el vivir mismo y a la que, en su vivir, le va sobre todo su modo de vivir. ¿Qué significa esta expresión? Define una vida —la vida humana— en que los modos, actos y procesos singulares del vivir no son nunca simplemente hechos, sino siempre y sobre todo posibilidad de vivir, siempre y sobre todo potencia. (Agamben, 1996/2010, p. 14)

Esta forma-de-vida es una vida, primero, para la que su vivir no resulta un mero hecho que eventualmente adquiera valía, reconocimiento social o dignidad jurídico-política; esto es, se trata de una vida de la que no puede aislarse algo así como una vida biológica. Segundo, es una vida cuyos modos, actos y procesos conservan el carácter de una posibilidad; se trata de una vida cuyos modos de vivir, no son meros hechos fácticos que ocurren sin más, sino siempre y en todo momento son posibilidad y potencia. Es una vida que coincide con su potencia e incluso —lo más importante— con su potencia de no, esto es, que puede hacer y no hacer, triunfar o fracasar, encontrarse o perderse, pero que en cualquier caso se arriesga. Tercero, se trata a nuestro entender, y tal como se desprende de lo dicho anteriormente, de una vida que se arriesga, de una vida de arrojo, tal como en la concepción paulina que recupera Slavoj Žižek, de una vida que está realmente viva cuando se arriesga (Žižek, 2005).

Aparte de la reducción biopolítica a homo sacer (de la exclusión de la comunidad política a la que se encuentran expuestos algunos seres humanos como los sans-papiers, los receptores de ayuda humanitaria en Ruanda, Bosnia, etc.) y de esa otra biopolítica que niega la posibilidad de constituir formas de vida dignas, hay en marcha, como sostiene Žižek, una biopolítica para-legal que tiene a millones de seres humanos llevando una vida claustrofóbica, apasionada por la trivialidad de lo mismo, una falsa vida que no conoce lo cualitativamente distinto que no sean las innumerables diferencias reificadas del mundo de las mercancías; una vida llena de tedio, llena de fracasos y de la cultura vacía del consumo (Žižek, 2005). Frente a esta “nulificación” masiva de la vida que ocurre a través de aburrimientos benévolos y de placeres menores cada vez más refinados y artificialmente excitantes, habría que oponer también esta forma-de-vida, como una vida que se arriesga y que por eso merece ser vivida. La forma-de-vida “es una vida que, en su modo de vivir, se juega el vivir mismo”, dice Agamben (1996/2010, p. 13). Se trata de una vida cuya intensidad excesiva nos saca de la monótona actitud supervivencialista, que en su mero y chato vivir, en su mera supervivencia de lujos y comodidades, le va su vida entera.

Así, cabría oponer a las formas de vida que están expuestas a la muerte o a aquellas formas de vida que están separadas de su potencia o de la posibilidad de constituirse como formas de vida dignas, una forma-de-vida como una vida que resiste la separación. Se trata de una forma-de-vida que sólo es pensable en los términos de una emancipación de la separación que escinde la vida biológica de la vida política o que escinde la vida de su potencia (Agamben, 1996/2010) o de su dignidad.

A este respecto, Agamben sostiene que la “experiencia del pensamiento” es aquel nexo que constituye las formas de vida en forma-de-vida. El pensamiento —de acuerdo a Agamben— es una experiencia que no tiene otro objeto sino “el carácter potencial de la vida y la inteligencia humanas” (Agamben, 1996/2010, p. 18). El pensamiento es la vida indisociable de su potencia, podríamos decir. Y cuando el pensamiento está en juego en cada momento de la vida, una forma de vida puede devenir en su facticidad forma-de-vida. Lo que esto significa es que el pensamiento, en tanto potencia social (o potencia común como dice Agamben), es el nexo que reúne la vida con su forma e impide que ésta se disocie de ella.

En cuanto a la incumbencia de la separación en la estructura topológica de la soberanía, podemos decir —de inicio— que lo que le interesa a Agamben, a la par que analizar las configuraciones históricas de la soberanía, es analizar topológicamente la estructura misma de la soberanía en sus relaciones con la vida.

Topológicamente, el soberano ocupa una “esfera límite” del ordenamiento jurídico; se ubica, podríamos decir, en el umbral y en el límite. Está, al mismo tiempo, dentro y fuera del ordenamiento jurídico, en la medida en que éste le reconoce y le otorga la capacidad de suspender la ley (Agamben, 1995/2013, p. 27). Lo que esta paradoja implica es que la situación de excepción en que se encuentra el soberano es la condición de validez de la norma jurídica o, dicho de otra manera, que la condición de validez del orden jurídico depende de la posibilidad (en última instancia, metajurídica) que tiene el soberano de decidir su suspensión. A propósito del derecho positivo, Agamben lo explica del siguiente modo: “sólo porque la validez del derecho positivo queda suspendida [por el soberano] en el estado de excepción, puede éste definir el caso normal como el ámbito de la propia validez” (Agamben, 1995/2013, p. 30). La excepción en que se encuentra el soberano, así, es la situación que crea el espacio jurídico con valor.

La excepción es una especie de exclusión, nos dice Agamben. Una especie de separación, podemos decir. Pero la excepción que define la estructura de la soberanía no consiste simplemente en que el soberano esté separado del orden jurídico. Lo que queda separado está incluido y lo está en el modo de la desaplicación de la norma. Dicho con otras palabras, la excepción es un caso individual que está excluido de la norma general en el modo de la suspensión o de la desaplicación de la norma (Agamben, 1995/2013).

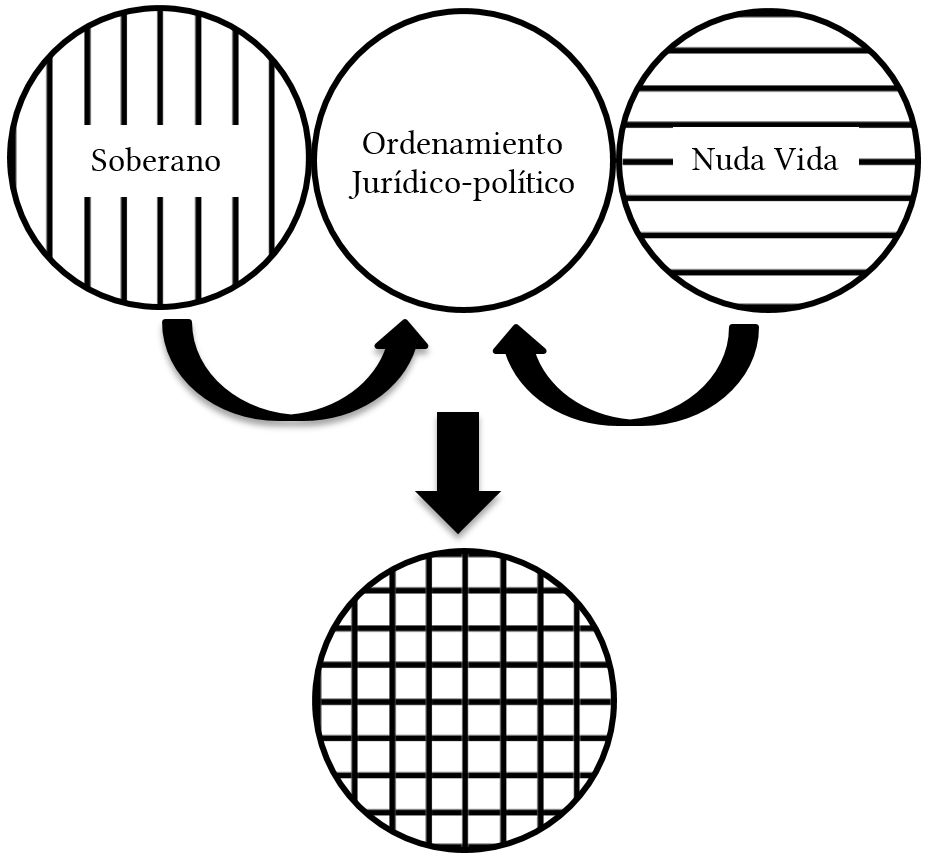

Respecto al orden jurídico, Agamben encuentra que el espacio que ocupa el homo sacer (aquella oscura figura del derecho romano arcaico) es topológicamente simétrico, pero inverso, al que ocupa el soberano (Véase figura 1). El homo sacer ocupa una esfera límite, se encuentra también en el umbral del ordenamiento jurídico. El homo sacer se halla también en una situación de excepción respecto al orden jurídico, está separado e incluido a la vez. Y de la misma manera que en el caso de la excepción soberana, la ley se aplica aquí desaplicándose.

Figura 1

Ordenamiento jurídico

Pero en el caso del homo sacer hay algo más. Lo que sufre el homo sacer, no es la consagración (a través de la cual se pasa de la esfera humana a la divina), ni el sacrilegio (que implica el paso contrario), sino la sacratio, que consiste en una doble excepción en tanto el sacer queda fuera de toda forma del derecho, tanto humano como divino. Se trata de una dúplice exclusión y de una dúplice aprehensión, pues el homo sacer “pertenece al dios en la forma de la insacrificalidad y está incluido en la comunidad en la forma de la posibilidad que se le dé muerte violenta” (Agamben, 1995/2013, p. 108). La vida del sacer, en suma, es una vida que está arrojada a una doble excepción y está politizada sólo bajo la posibilidad de que se le dé muerte violentamente.

La analogía topológica en la que se encuentran estas figuras separadas del homo sacer y el soberano respecto al orden jurídico comporta, en última instancia, una especie de complementación simétrica: frente a la figura del soberano todos los hombres son homo sacer en potencia y frente a la figura del homo sacer todos los hombres son potencialmente soberanos (Agamben, 1995/2013)1.

Como sabemos, Agamben se sirve de esta figura para ilustrar la “exclusión originaria a través de la cual se ha constituido la dimensión política” (Agamben, 1995/2013, p. 108)2. Pero se trata de una figura que se repite analógamente en el banido medieval, en el friedlos o en el refugiado contemporáneo. Lo que tendrían en común es, desde la perspectiva de Agamben, la relación de bando en que se encuentran respecto al orden jurídico-político. Han sido arrojados a una relación de bando o han sido puestos en bando. Y lo que esto significa es que están a-bando-nados por la ley, expuestos y en peligro, “a merced de” (Agamben, 1995/2013). Por esto es que Agamben estima que la relación originaria de la ley con la vida, no es una relación de cobertura o integración, sino la del abandono.

Si la relación político-jurídica originaria es la del bando, esto quiere decir que lo que mantiene en una correlación simétrica a la nuda vida con el poder soberano es la estructura y la fuerza del bando.

Ahora bien, Agamben es muy claro a la hora de establecer la relación entre esta estructura de bando y la separación: “Lo que ha sido puesto en bando —dice Agamben— es entregado a la propia separación” (1995/2013, p. 142). En la relación de bando en que está la nuda vida encontramos, pues, también un papel importante de la separación, pues lo que se abandona (o mejor dicho lo que se pone en bando) se entrega a su propia separación.

Son vidas que caen víctimas de la estructura de bando, son vidas abandonadas, víctimas de la separación. Pero lo que esto significa, no es simplemente que están excluidas del ordenamiento jurídico, sino de igual manera que se transforman en vidas saturadas de poder, en tanto son sacrificables. La producción de nuda vida como vida separada, así, es la actividad originaria de la soberanía.

Este es el tipo de estructura al que Agamben nos insta y nos exhorta a “aprender a reconocer en las relaciones políticas y en los espacios públicos en los que todavía vivimos” (1995/2013, p. 143), pues, a su juicio, no hemos abandonado el espacio y la estructura topológica de la soberanía.

3 Separación, campo y estado de excepción

Para analizar el sentido de la violencia y las implicaciones metajurídicas de esas esferas límite de acción que caracterizó anteriormente en Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida como espacios de excepción, es que en Estado de excepción. Homo sacer II, 1, Agamben se da a la tarea de desarrollar una “teoría general del estado de excepción”, pues es en esos momentos en que se suspende el orden jurídico que aflora el sentido y las implicaciones de esas esferas del actuar humano.

Tal como lo dice en la entrevista que abre una de las ediciones en español del libro (Agamben, 2003/2005), se trata de historizar el proceso a través del cual el estado de excepción ha devenido regla y paradigma de gobierno dominante en la política contemporánea. Se trata de una investigación histórico-crítica que, como toda arqueología, es una investigación que pretende iluminar la situación del presente. Si el núcleo central del estado de excepción es la relación entre anomia y derecho, se entiende que Agamben se esmere por desarrollar una teoría general del estado de excepción, pues es a partir de ese mirador que se puede entrever, en definitiva, el tipo de relación que liga al viviente con el derecho (Agamben, 2003/2005).

La sospecha que guía el recorrido de la indagación es que, en realidad, no hay ningún tipo de relación que ligue la vida con el derecho y que el estado de excepción es el dispositivo que se esfuerza, precisamente, por mantenerlos unidos a toda costa.

En relación a nuestra pesquisa, lo que encontramos en el texto es que entre separación y estado de excepción existe también una estrecha conexión, en la medida en que el campo se nos presenta como un espacio separado del orden jurídico donde se lleva a cabo paradigmáticamente la excepción.

Si la modernidad política, para Agamben, se caracteriza fundamentalmente por la entrada de la vida biológica en la esfera de la política, el campo sería el espacio que se abre cuando el estado de excepción empieza a convertirse en regla. En éste, el estado de excepción, que era esencialmente una suspensión temporal del ordenamiento jurídico, adquiere ahora una disposición espacial permanente (Agamben, 1995/2013).

En tanto estructura política que realiza de forma permanente y paradigmática el estado de excepción, el campo de concentración es el espacio donde todo puede pasar y donde el individuo queda definido por la separación, en la medida en que es separado de toda cobertura y estatuto político-jurídico; y queda reducido a mera vida biológica. Desde esta perspectiva, el campo, podríamos decir, resulta ser la propia estructura jurídico-política extrema de la separación, pues ahí el poder soberano no produce sino, descarada y continuamente, escisiones a la vida.

En términos topológicos, esta idea del campo puede leerse también desde la perspectiva crítica de la separación, pues qué es un campo, a fin de cuentas, sino una porción de territorio, un trozo del territorio del Estado que ha sido sustraído o separado del orden jurídico-político vigente. En Homo sacer I, Agamben nos dice, el campo “es una porción de territorio que se sitúa fuera del orden jurídico normal” (1995/2013, p. 216) Y en Estado de excepción. Homo sacer II, 1, nos dice que lo propio de esta estructura topológica del estado de excepción es “[e]star-fuera y, sin embargo, pertenecer” al ordenamiento jurídico vigente (Agamben, 2003/2005, p. 75).

El campo, al igual que la figura del sacer o del soberano, es una figura paradójica, en tanto que es una porción del territorio que está fuera del ordenamiento jurídico normal, pero que no es, en sentido estricto, externo a él. Está incluido en la forma de la excepción.

Desde esta perspectiva, incluso podríamos decir que, así como sucede en el caso de la figura del soberano y la del homo sacer, el campo es un espacio de excepción incluido en el orden jurídico-político vigente en la forma de su desaplicación, tal como caracterizamos a aquellas figuras.

Como espacio en el que se aplica la norma jurídica en la forma de su desaplicación, el campo tiene como núcleo central la relación anómica entre vida y derecho. Visto desde este punto de vista, el campo es un espacio de anomia en el cual la aplicación y la norma exhiben su separación y se pone en juego, por tanto, una mera “fuerza de ley” sin ley. Dicho de otra forma, el campo es el abrirse de un espacio en el que la aplicación y la norma se muestran separadas y disociadas y una pura “fuerza de ley” actúa sin ninguna referencia a la esencia formal de la ley (Agamben, 2003/2005).

Como se sabe, una de las tesis más fuertes de Agamben es que el estado de excepción, de ser una medida provisional y episódica, ahora es la norma de nuestro espacio político. Lo que no ha hecho sino suceder, a su juicio, casi ininterrumpidamente desde la Primera Guerra Mundial hacia acá (Agamben, 2003/2005, pp. 39-58). Por eso, desde su perspectiva, desde el momento en que la separación creciente entre nacimiento y Estado-nación se convierte en el nuevo hecho político de nuestro tiempo, el campo de concentración tendería a presentarse y funcionar como el regulador y la matriz oculta del espacio político de las democracias contemporáneas (Agamben, 1995/2013).

En la máquina biopolítica contemporánea se continuaría desarticulando vida y derecho, vida y política, desde el momento en que el abismo entre el nacimiento y el Estado-nación no deja de profundizarse: “La creciente desconexión entre el nacimiento (la nuda vida) y el Estado-nación es el hecho nuevo de la política de nuestro tiempo y lo que llamamos campo de concentración es precisamente tal separación” (Agamben, 1995/2013, p. 223).

El campo no sería sino precisamente el resultado de ese desnivel entre nacimiento y Estado-nación que no deja de profundizarse y la vida desnuda seguiría siendo su producción más obstinada. Por eso es que la figura del refugiado vendría a ser una especie de figura paradigmática de la nuda vida, que constituiría el presupuesto secreto e inquietante del Estado-nación moderno, en tanto se trata de una figura que manifiesta a plena luz aquella separación entre nacimiento y nación.

La tesis sobre que el estado de excepción se convierte en regla es altamente significativa en términos topológicos. Cuando el estado de excepción se convierte en regla, lo que pasa con las dos esferas de excepción que antes se ubicaban en los límites del orden jurídico-político es que implosionan3 en dicho orden. O, dicho de otra manera, lo que pasa cuando el estado de excepción deviene regla es que estas dos esferas se pliegan sobre sí mismas y, entonces, se vuelven topológicamente indistinguibles con el propio ordenamiento jurídico-político (Véase figura 2).

Figura 2

Ordenamiento jurídico-político

Cuando el mecanismo episódico y provisional del estado de excepción se convierte en regla, esto es, desde el momento en que vivimos en un “estado de excepción permanente”, el campo termina por coincidir con nuestro espacio político contemporáneo. “El campo de concentración y no la ciudad es hoy el paradigma biopolítico de Occidente” (Agamben, 1995/2013, p. 230), como se asegura en una de las tres conclusiones de Homo sacer I.

Esto desde nuestra perspectiva no puede significar sino dos cosas. 1) El espacio de la nuda vida, que estaba situada originalmente al margen del orden jurídico, va coincidiendo de manera progresiva con el espacio político mismo, en la medida que éste, a su vez, va coincidiendo progresivamente con el estado de excepción. 2) Que el espacio de la soberanía, de igual modo, va coincidiendo de manera progresiva con el espacio político mismo.

Esto conlleva, no la disolución de dichas figuras, cuanto su atomización y proliferación: no es que con esta implosión desaparezcan las figuras del soberano y del homo sacer, lo que acontece más bien es que registran una atomización y una proliferación inquietantes. Así como el soberano entra en una simbiosis cada vez más íntima con el jurista, con el médico, con el científico, con el experto y con algunos otros personajes; la nuda vida de igual manera se atomiza y se halla hoy inscrita en el interior de cada vida humana y de cada ciudadano, como algo que subyace y que en cualquier momento puede desbordarse y provocar la nudificación de la vida.

La nuda vida se amplía y se disgrega; ya no está confinada en un lugar particular o en una categoría de individuos estatutariamente definidos, sino que “habita” en el cuerpo biológico de cada ser humano, como un peligro siempre latente. El campo, como nuevo nomos biopolítico del planeta, hace posible precisamente nuevas y delirantes formas de inscripción de la vida en la Ciudad (Agamben, 1995/2013), tal como la encontramos en las salas de detención de los aeropuertos, en los cinturones de miseria que rodean las ciudades o en las salas de los hospitales. El poder soberano, a su vez, se atomiza y se diversifica a través de diferentes personajes, como ya mencionamos, pero además tiende a separarse del estado de excepción y a convertirse en poder que decide sobre el momento en que la vida deja de ser políticamente relevante; ya no sólo decide el momento en que se suspende el derecho, sino también sobre el valor o disvalor de la vida.

Por esto es que Agamben habla del campo como una “localización dislocante” (1995/2013, p. 223). Se trata de un espacio que no se localiza puntualmente en un sitio determinado del ordenamiento jurídico-político vigente, sino que ahora lo atraviesa transversalmente, siempre presto a dislocar dicho orden y a producir nuda vida.

Hay quien estima, con cierta razón, que en el punto en que queda clara la relación entre el estado de excepción, el bando y la nuda vida, la explicación de Agamben tiende a presentarse, “como la relación estructurante del poder político independientemente de sus condiciones históricas” (Salinas, 2014/2015, p. 156). Lo que habría que precisar, en todo caso, es que no se trata de una fórmula abstracta que Agamben haya sobrepuesto a la realidad, sino que más bien es la conclusión a la que arriba Agamben a partir del examen de la propia realidad. Lo que encuentra Agamben al hacer la genealogía del “estado de excepción” es que allí donde ha habido históricamente soberanía política ha habido nuda vida.

Es en este punto de esclarecimiento, en el que la “teoría general del estado de excepción” se va a transformar en una “teoría del vacío del derecho”, pues lo que encuentra Agamben es que entre el viviente y el derecho no hay ningún tipo de relación sustancial, ni ninguna relación necesaria.

Agamben, precisamente, muestra que la deriva autoritario-carismática de la doctrina de la auctoritas es, en realidad, la forma que adopta el derecho en su pretensión de coincidir con la vida, pues lo que se afirma en esta deriva es que el poder soberano surge casi mecánica y mágicamente de la misma persona (Agamben, 2003/2005)4. A través de la deriva de esta doctrina, el derecho pretende exhibirse y presentarse como algo idéntico a la vida e inmediatamente articulado con ella. Pero lo que Agamben cuestiona y deconstruye es, precisamente, esta misma relación entre derecho y vida, esta ficción central sobre la que se erige la máquina jurídico-política en Occidente de que el derecho nace de la vida.

Lo que implica esta conclusión a la que arriba Agamben es que la máquina jurídico-política se halla vacía por dentro; esto es, que se trata de una máquina vacía en tanto no tiene ningún fundamento en la vida y sólo se mantiene a partir de la ficción de que la soberanía es consecuencia inmediata de la vida.

A la vista de este desenlace de la indagación agambeniana, podemos decir que de lo que se trataría no es de pugnar por la construcción de una relación “más racional” o “más ética” entre vida y derecho; desde donde habría que partir es del cuestionamiento de esta ficción y este vacío constitutivos sobre los que se erige la máquina jurídico-política.

Cuando este cuestionamiento se lleva a cabo, se abren dos posibilidades a la imaginación: la primera es la de una acción humana sin ninguna relación con el derecho, la segunda es la de un derecho sin ninguna relación con la vida (el derecho no aplicado, sino únicamente estudiado, del cual —nos dice Agamben— Benjamin decía que era la puerta de la justicia) (Agamben, 2003/2005, p. 15). Pero también lo que se abre —a nuestro juicio— es una tarea política: ante la radicalidad del diagnóstico de Agamben lo que cabe hacer, no es reconstruir en mejores términos aquella relación o volver desde el estado de excepción convertido en regla al “Estado de derecho”; lo que cabe hacer es desarticular la máquina, detenerla o ponerle el “freno de emergencia”, como Benjamin soñaba con ponérselo a la “máquina del progreso”, antes de que nos termine por conducir a la “guerra civil mundial”. Se trata de interrumpir el funcionamiento de la máquina a través de una praxis desarticulatoria que rompa el nexo ficticio entre derecho y vida que se echa a andar en el estado de excepción permanente y a través del cual la máquina jurídico-política pretende emanar de la propia vida.

Exhibir críticamente la ficción central que gobierna y sobre la que se erige la máquina ya es un paso en ese camino, así como exhibir la separación a que la máquina somete la vida lo es también. La praxis, en este sentido, pasa por la crítica de la separación en todas sus formas, por la crítica radical del “misterio práctico y político de la separación”, como dice Agamben en el epígrafe con que iniciamos.

4 Perspectivas futuras de indagación en torno a la crítica de la separación

Hasta aquí, a lo largo del texto hemos vuelto sobre la cuestión de la separación, intentando poner de relieve que es un aspecto crucial en Agamben, a pesar de ser pasado por alto las más de las veces. Como parte final de esta intentona, es preciso señalar que la crítica de la separación está presente en otros tramos de la trayectoria intelectual de Giorgio Agamben. Y aunque ese gesto crítico no esté presente tan nítidamente como en Homo sacer y Estado de excepción, el hecho de que se emplee ya constituye todo un horizonte para futuras indagaciones.

En el contexto de Profanaciones, Agamben, por ejemplo, define la consagración como un acto de separación y sustracción de los objetos, de las personas y los lugares hacia la esfera separada de la religión y la profanación, por contra, como aquel acto que restituye las cosas separadas a la esfera de los hombres (Agamben, 2005b). De modo que habría una tensión entre la separación y la profanación, que bien podríamos pensar como una oposición entre dos actos y al lado de ellos dos mundos: el mundo de lo sagrado y el mundo de lo profano.

La idea es que se trata de dos fuerzas en una especie de tensión correlativa, en la que el mundo es forjado bajo el fuego de esa refriega. La separación es el modo en el que vivimos el mundo encantado y gobernado por entidades trascendentes como la divinidad o por “abstracciones reales” como el dinero o la mercancía; la profanación nos entrega, en cambio, un mundo desprovisto de todo encanto.

Pero allí, las coordenadas para poner a la vista la perspectiva crítica de la separación, ya no serán el soberano, el homo sacer o el campo de concentración, sino la religión, el capitalismo y la consagración.

Por otro lado, la crítica de la separación conecta el pensamiento de Giorgio Agamben con el de Guy Debord, puesto que Debord —por quien Agamben tuvo por cierto una amplia consideración— se ocupó fehacientemente de las formas espectaculares de la separación, en especial del “espectáculo” que ha instituido el capitalismo, que Debord plantea como un orden separado del mundo que finalmente ha terminado por sustituirlo.

En La sociedad del espectáculo, el primer capítulo se titula nada menos que “La separación perfecta”, donde nos dice que el espectáculo es “el lenguaje oficial de la separación generalizada” (Debord, 1999/2015, p. 38). La separación a la que se refiere Debord con el título del capítulo, por supuesto, es a la separación entre imagen y realidad; una separación que ahora alcanza a su juicio la misma praxis social global y la realidad inmediatamente vivida por el individuo. De modo que estamos ya en “el mundo de la imagen autónoma”, donde la separación se ha realizado a tal grado que, de acuerdo a Debord, hace posible que la imagen se nos presente como lo verdaderamente real (Debord, 1999/2015, p. 37). Es debido, en otras palabras, a esta autonomización que alcanzan las imágenes, las representaciones y los signos del orden espectacular que éste alcanza a sustituir lo real sin más.

De la misma forma, la crítica de la separación conecta de forma estrecha el pensamiento de Agamben con el de Walter Benjamin. Este gesto, podríamos decir, es otro de los vasos comunicantes entre ambos pensadores. En el contexto de El narrador. Reflexiones sobre la obra de Nikolai Leskov de 1936, Benjamin se ocupa de la declinación de la experiencia que acontece con el capitalismo, a la que describe como un empobrecimiento de la comunicación auténtica que durante mucho tiempo fue posible de generación en generación. Este empobrecimiento de la experiencia comunicable y transferible, Benjamin lo pone en relación con la separación de la función del narrador. Mientras en la sociedad artesanal el arte narrativo formaba un todo con la vida social, en la sociedad industrial la función del narrador queda confinada y separada al ámbito literario y la sabiduría termina por no poder transmitirse (Benjamin, 1936/2012, p. 240-243).

En cualquier caso, la crítica de la separación es, como hemos visto, un gesto muy importante, no sólo porque es un gesto crucial en la economía del pensamiento de Agamben, sino además porque a partir de él es que se puede vincular de una forma estrecha a Agamben con Guy Debord y con Walter Benjamin.

Tanto en el caso de Homo sacer y Estado de excepción como en La sociedad del espectáculo y El narrador se ponen a la vista y se denuncian procesos de separación, que si bien son diferentes y ocurren a diferentes escalas y dimensiones de la realidad, son analogables entre sí desde el momento en que en ellos interviene la forma topológica de la separación, como una forma que escinde, desdobla y/o separa cosas, ámbitos, esferas y funciones. El hecho de que sea posible encontrar en estos pensadores y en esas distintas obras un gesto filosófico semejante, ya nos deja entrever los alcances y potencialidades de la crítica de la separación.

5 A manera de conclusión

De acuerdo a lo visto en los apartados anteriores, podemos concluir que el proceso de separación constituye el nudo de la operación biopolítica de producción de nuda vida; de la misma manera que la forma de la separación está a la base de las figuras topológicas del homo sacer y del soberano; y que la separación es lo que especifica la estructura topológica del campo, en la medida en que este es un espacio separado del orden jurídico donde se lleva a cabo paradigmáticamente la excepción. A la vista de estos tres planteamientos es que podemos constatar que, en efecto, la crítica de la separación es un gesto medular en la economía del pensamiento de Giorgio Agamben. Desde nuestra perspectiva, este regreso desde la perspectiva crítica de la separación a los conceptos de nuda vida, homo sacer, soberanía, campo y espacio de excepción puede ser un antídoto contra las lecturas de Agamben que simplifican, reducen y/o esencializan dichos conceptos.

6 Referencias

Agamben, Giorgio (1977/2006). Estancias. La palabra y el fantasma en la cultura occidental. (Trad. Tomás Segovia), Valencia: Pretextos.

Agamben, Giorgio (1995/2013). Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida. (Trad. Antonio Gimeno Cuspinera). Valencia: Pretextos.

Agamben, Giorgio (1996/2010). Medios sin fin. Notas sobre la política. (Trad. Antonio García Cuspinera). Valencia: Pretextos.

Agamben, Giorgio (2003/2005). Estado de excepción. Homo sacer II, 1. (Trad. Flavia Costa e Ivana Costa). Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.

Agamben, Giorgio (2005a). Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo. Homo sacer III. (Trad. Antonio Gimeno Cupisnera). Valencia: Pretextos.

Agamben, Giorgio (2005b). Profanaciones. (Trad. Flavia Costa y Edgardo Castro). Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.

Benjamin, Walter (1936/2012). El narrador. Reflexiones sobre la obra de Nikolai Leskov en Escritos franceses (Trad. Horacio Pons, pp. 239-264) Buenos aires: Amorrortu.

Debord, Guy (1999/2015). La sociedad del espectáculo. (Trad. José Luis Pardo). Valencia: Pretextos.

Hernández Martínez, Cuauhtémoc Nattahí (2014). La dialéctica de la vida y la muerte en el México contemporáneo. Apuntes filosóficos sobre seguridad y (narco)violencia en Diego León Rábago (Ed.) Violencia: una visión multidisciplinaria y transversal (pp. 67-102). Guanajuato: Universidad de Guanajuato.

Mendiola, Ignacio (2009). La Bio(tanato)política moderna y la producción de disponibilidad en Ignacio Mendiola Gonzalo (Ed.), Rastros y rostros de la biopolítica (pp. 33-69) Barcelona: Anthropos Editorial.

Salvá, Peppé (2012). Dios no murió, se transformó en dinero. Entrevista con Giorgio Agamben. Partido pirata de Argentina [Entrada de blog]. (Trad. de Selvino J. Asmann). Recuperado de http://partidopirata.com.ar/2012/09/10/dios-no-murio-se-transformo-en-dinero-entrevista-a-giorgio-agamben/

Salinas, Adán (2014/2015). La semántica biopolítica. Foucault y sus recepciones, Viña del Mar: Cenaltes Ediciones.

Tacceta, Natalia (2011). Agamben y lo político. Buenos Aires: Prometeo Libros.

Žižek, Slavoj (2005). Bienvenidos al desierto de lo real. Madrid: Akal.