Experimentações queer em uma pesquisa sobre produção de feminilidades em “corpos trans”

Experimentations queer in a research about production of femininities in “trans bodies”

- Thaissa Vasconcelos

- Benedito Medrado

- Palavras chave:

- Alteridade

- Performatividade

- Corpo

- Transexualidade

- Keywords:

- Otherness

- Performativity

- Body

- Transsexuality

1 Breve introdução

Neste artigo, analisamos alguns aspectos relativos à alteridade, tomando o corpo não apenas em sua materialidade, mas, sobretudo, em suas propriedades de afetações e (im)possibilidades. Essas reflexões são apresentadas tendo por base uma experimentação desenvolvida no curso do desenvolvimento de uma dissertação de mestrado, em cuja produção, orientanda e orientador, autora deste artigo, estiveram profundamente afetados.

Quando nos referimos à “afetação”, fazemos referência a Jeanne Favret-Saada (1990), para quem a particularidade de uma pesquisa está na capacidade do pesquisador se “ser afetado”. É quase um movimento oposto ao estranhamento do familiar. Ou seja, é um exercício de se familiarizar com o estranho. E isso não é apenas um exercício de esquadrinhar rituais e práticas, mas de reconhecer que, sim, os “afetos” envolvidos não são os mesmos do pesquisador e dos “nativos”, mas que, por estarem todos “afetados”, cria-se a condição de “comunicação involuntária” entre eles, o que constitui a condição de possibilidade do trabalho de campo e da etnografia.

Como forma de lançar olhares e perguntas à construção da pesquisa, foi empreendida pela pesquisadora, uma experimentação, esta se constitui em “se montar”.

No “vocabulário trans”, “se montar” remete ao processo de vestir-se, maquiar-se, entre o uso de outros artifícios diversos e requintados que incluem gestos e atitudes, a fim de (no caso de mulheres trans) produzir feminilidades no corpo e performances (Lanz, 2014). Essa expressão apareceu recorrentemente na pesquisa como dispositivo de produção de corpos femininos e ocupou, muitas vezes, a centralidade de algumas falas.

A proposta de “se montar” não surgiu ao acaso, nem apenas no final da pesquisa. Ela foi originalmente sugerida pelo orientador, de forma indireta quando propôs que a orientanda interagisse mais com as mulheres trans, em um evento político organizado por elas,1 e fotografasse suas “poses”, a partir da informação de que seriam para uma pesquisa sobre feminilidade. O exercício da fotografia era uma estratégia de experimentação que ampliava possibilidades de leituras das entrevistas, que seriam posteriormente realizadas. Mais adiante, identificamos um documentário sobre um grupo de mulheres (registradas ao nascer como “sexo feminino”) que faziam performances artísticas “montadas”. No documentário, elas relatavam a riqueza dessa iniciativa, que ultrapassavam a simples produção discursiva.2 Mas, de fato, foi no curso das análises das entrevistas das mulheres trans, que esta proposta foi sendo incorporada como possibilidade.

Assim, no processo de análise de entrevistas realizadas com mulheres trans residentes da Região Metropolitana de Recife, identificamos que a experimentação de “se montar” poderia trazer mais elementos para ampliar nossas leituras, especialmente sobre a relação eu-outro no encontro com corpos trans; não no sentido de aproximações a uma suposta verdade pré-discursiva, mas, sobretudo como estratégia de ampliar dúvidas e questões sobre possíveis leituras antecipadas, lineares ou limitadas (Spink, 2004).

Neste artigo, por meio desta experimentação e dos diálogos subsequentes a ela, discorremos sobre os limites e possibilidades de um corpo teórico Queer, adentrando em questões da produção do modelo dimórfico dos corpos, a heteronorma, e na inteligibilidade que produz corpos viáveis ou não. Abordamos ainda questões relativas à abjeção e ao gênero como performatividade.

2 Corpos Queer

Inicialmente, precisamos discorrer, ainda que brevemente, sobre a nomeação “corporalidade”, que utilizamos neste trabalho, para dar conta de uma leitura de corpo que se coloca de forma diferente do discurso biológico e biomédico hegemônico.

Ainda que esta seja uma discussão já aparentemente consolidada no campo das Ciências Humanas e Sociais, ela traz ainda alguns estranhamentos, os quais sentimos entre trocas realizadas com algumas pessoas, não apenas pesquisadores/as, mas também as interlocutoras principais dessa pesquisa, a saber, as mulheres trans. Invariavelmente, parecia-nos que, ao falar de corpo, muitos de nossos interlocutores/as remetiam à pele, ao pelo, à carne, ou seja aos elementos de materialidade mais diretos.

Nesta pesquisa, nos foi útil utilizar o conceito de corporalidade para nos referirmos a corpos em um sentido que visita a materialidade, mas a ela excede, lançando olhares a elementos outros que estão em volta da materialidade atribuindo-lhes sentidos: às formas como os corpos são lidos, construídos, nomeados (BENEDETTI, 2005; SILVA, 2008). A ideia de corporalidade remete, portanto a um conjunto “materialidade/extra-materialidade”, que (con) forma corpos.

Corporalidade, portanto, ultrapassa uma leitura dos corpos que os coloca como carne, como um aparato fixo da natureza, mas permeado também pela história, pela cultura etc (CSORDAS, 1994), ultrapassando assim uma dimensão meramente material e referindo-se também a experiências, representações e a formas de “ser no mundo” que se convertem em corpo, ou melhor: corporalidade.

Nos rastros de um percurso que se coloca em certa medida a desnaturalizar verdades estabelecidas, e, assim, desmantelar verdades sobre “corpos naturais”, aliamo-nos a uma base teórica Queer, a fim de pensarmos em processos que problematizam os corpos tidos como naturais.

A teoria Queer, movimento político e teórico que surge nos finais dos anos de 1980, propõe-se a uma estratégia de deslocamentos desde a escolha do termo a nomear-se. Queer, palavra de origem inglesa, sem tradução exata para a língua portuguesa, remete-se aos adjetivos: vulgar; excêntrico; estranho, esquisito. Faz referência também aos verbos “desestabilizar”, “perturbar” (Carvalho, 2013; Pelúcio, 2007).

Este movimento refere-se, portanto, ao movimento de desestabilizar verdades inquestionáveis, estranhar o habitual tomado como natural. Estranhar essa história, muito bem contada e amarrada, de que, por exemplo: nascem mulheres pessoas que tem no corpo a vagina (coincidindo uma série de outros dados biológicos, construindo provas do que é um corpo-mulher: cromossomos, gônodas, hormônios, psiquê)3, consequentemente gostando de cor-de-rosa, sendo delicadas e fechando as pernas ao sentar, interessadas afetivo e sexualmente por sujeitos chamados homens. Estes últimos, nascidos com um pênis (e consequentemente seus equivalentes hormônios, cromossomos, gônodas e aspectos psíquicos), preferencialmente interessando-se pela cor azul, afetivo e sexualmente direcionando-se por aquelas primeiras, chamadas mulheres.

A palavra, “queer”, faz referência também a um tom pejorativo e ofensivo adotado para remeter-se a pessoas que vivem práticas sexuais e estéticas que se colocam na contramão da heteronorma, termo que se coloca como insulto e de modo a apontar no outro sua estranheza, no que se refere a sexualidades e estéticas de gênero “não-heterossexuais”: “maricas”; “gay”. No contexto brasileiro, e particurlamente no Nordeste, arriscaríamos fazer um transporte para os termos que se colocam de formas equivalentes, aqueles que no sentido inglês remetem à ideia do termo queer: “frango”, “baitola”, “viado”; “sapatão”, “traveco”.

Esse movimento, teórico e político, faz uso de uma palavra que se associa a termos pejorativos, como estratégias para subverter seus usos, positivando-os, deslocando-os de seu sentido original, na medida em que faz vacilar os valores que embasam esses usos depreciativos. São discussões que se colocam no sentido de questionar as identidades, pensando-as em seu caráter performativo.

Este é um impulso instituinte de outras experimentações concomitantes que visam, em linhas gerais, desnaturalizar o sexo, refletindo-o não como aparato natural, mas como um dispositivo4. Configura-se, assim, como um exercício de desessencializar o gênero, em vistas ao alcance subversivo das performances. (Bento, 2006; Pelúcio, 2007)

Assim, estranhar os corpos considerados como naturais e inertes, pensando-os como produzidos em meio a tecnologias precisas e diversas, os investimentos queer desmontam concepções de sujeitos definidos por questões que lhes sejam essenciais (Bento, 2006; Gamson, 1994/2006).

As provocações queer trazem também como reflexão, discursos que instituem a heterossexualidade5 como norma e substância (Galli, 2013; Pelúcio, 2007; Preciado, 2011). Tal acepção do termo serve a favor do dispositivo da sexualidade que produz efeitos normalizantes e disciplinares de sujeitos, além de destinar aqueles que fogem à regra à categoria de sujeitos transtornados, vulneráveis e passíveis de abjeção (Butler, 1993/2008; 1990/2013).

Narrativas sobre transexualidade, travestilidade e bissexualidade passaram a ser assunto de interesse e destaque para a teoria e pesquisa queer, segundo Joshua Gamson (1994/2006), por possibilidades diversas destas narrativas potencialmente deslocarem as categorias de sexo, gênero, identidades e alteridades.

São posições de sujeito que possibilitam pensarmos criticamente a ideia de um regime unívoco do sexo que se alonga na questão binária do gênero e a solidez das práticas sexuais ditas “normais”, produzindo identidades que se colocam fixas, construídas como essência das pessoas. As provocações queer nos convidam a pensar criticamente, este sistema que se faz imperativo e (re)produz postulados que insistem na ideias de que sexos são divididos irremediavelmente em número de dois e em caráter excludente (do tipo identidade-alteridade, no qual um exclui o outro), produzindo corpos “mulher” e corpos “homem”, autorizados a fundir-se um no outro preferencialmente no encontro sexual heterossexual.

A “experiência trans” (Bento, 2006), no caso específico de nosso investimento, bagunça em certa medida a ideia tão cristalizada de continuidade entre sexo, gênero, desejo e a dicotomia identidade-alteridade, ao produzir descontinuidades, subversões e deslocamentos.

As estratégias político-científicas para encontrar, em caracteres biológicos dos corpos (ossos, hormônios, genitais, cromossomos etc.) “a verdade dos sexos”, soma-se em nossa cultura a todo um conjunto de aparatos que incluem comportamentos, gestuais, indumentárias, cores, penteados, adereços, que cotidianamente anunciam as normas de gênero, definindo a primeira vista e a olho nu corporalidades “mulher” e corporalidades “homem” (Leite Júnior, 2008).

Assim, são instituídas estéticas pré-determinadas culturalmente para os corpos sexuados: entre o azul e o cor-de-rosa, as saias e os paletós, as cores diversas ou o monocromático, instituíram-se inclusive vestimentas proibidas, em meio ao jogo de aparente continuidade lógica entre sexo-gênero-desejo (pênis-masculino-desejo por “vagina-feminino-desejo por “homem”), sequência que garante fortes nuances de inteligibilidade aos corpos. O tecido proibido para o “corpo-homem”, o pelo esquisito no “corpo-mulher”, as roupas e estéticas certas, higiênicas e aceitáveis para circular em diversos meios sociais, inclusive o acadêmico.

Não por acaso, o uso de roupas e acessórios específicos, atribuídos ao “sexo oposto” (sim, porque não há apenas diferenciação, mas oposições que justificam e operam desigualdades) foi uma das características que começaram a se colocar para a ascensão da categoria “travesti”. O que se faz considerar a existência legítima de roupas, acessórios e cores com diferenças entre si, tão indiscutíveis como aquelas que em tese separam e distinguem homens e mulheres, estéticas que em certo sentido moldam-se à heteronorma (Leite Júnior, 2008).

A ideia da experimentação, de montar feminilidades, em um corpo de “nascida mulher” se coloca também como uma estratégia queer a estranhar também o que parece lógico como ao que se refere aos tecidos, as cores, os trejeitos, o gênero, ao corpo. Além disso, essa experimentação também produz deslocamentos de corpos que se separam a partir de dicotomias do tipo eu-outro (pesquisador-pesquisados; acadêmico-militante; mulher-trans, só para citar as mais óbvias). Ela questiona os espaços e as possibilidades de circulação dos corpos, visto que, em certa medida, em regras silenciosas, os espaços sociais (aqui questionamos, sobretudo, o acadêmico) sugerem/ordenam/regulam determinadas estéticas.

Este convite queer de estranhamento do natural nos impulsionou, assim, a uma experimentação, não como uma ação isolada, mas com vistas a nos auxiliar a lançar olhares às questões que endereçamos em relação aos corpos, não como materialidades inertes, mas dotados de agência (Preciado, 2008).6 Por meio da narrativa desta experimentação propomo-nos a dialogar com as questões teóricas que nos provocam a discutir sobre as produções de feminilidades empreendidas por mulheres trans.

Em meio a um corpo teórico que propomos queer, seguiremos a narrar esta experimentação ao tecer uma rede de conceitos, produzidos e/ou utilizados por teóricos queer, que nos são úteis para pensarmos as produções de corporalidades femininas por mulheres trans em meio a questões sobre heterosexualidade compulsória e inteligibilidade que se expressam nas leituras sobre abjeção e performatividade.

3 A invenção do sexo, a heteronorma e a inteligibilidade dos corpos

Como dito antes, no processo de análise das entrevistas realizadas com mulheres trans, para a pesquisa de mestrado, a ideia de “se montar” tomou corpo. Em meio ao amadurecimento desta proposta, em que uma pessoa nascida mulher experimentaria a produção de um corpo trans, invertendo, de algum modo, a ordem habitual, optamos por reservar a essa experimentação o lugar de contribuir para refinar o olhar sobre a pesquisa, a discussão teórica e processo analítico que empreendemos e não como material a ser analisado, no bojo da pesquisa do mestrado.7

Inspirados no documentário “Jessy” (Lice, Luna, & Martins, 2013), no qual Paula Lice, uma das diretoras do filme, dramaturga, atriz e nascida mulher, experimenta montar em seu corpo elementos próximos as produções empreendidas no “universo trans”, sendo “amadrinhada”8 por transformistas (Carolina Vargas, Ginna d'Mascar, Mitta Lux, Rainha Loulou e Valérie O'harah), foi feito um contato com algumas pessoas de nossa rede de contatos/afetos, a fim de convidar alguém que pudesse “amadrinhar” a pesquisadora em sua experimentação de “montagem”. Whitna Hills, Drag Queen, amiga, topou participar desta experimentação (Lice, Luna, & Martins, 2013).

Na dissertação de mestrado, Thaissa Machado Vasconcelos (2015), descreve assim esse processo:

Pedi a Whitna, que fizesse no meu corpo, um processo semelhante ao que ela faz no dela, uma produção que ela usa para ir a um bar, por exemplo. Ela me falava que a ideia hoje é performatizar estéticas que se assemelhem ao máximo as que as normas de gênero ditam para as pessoas “nascidas mulheres”, e que assim sendo pouco se diferia de como eu estava vestida e maquiada naquela ocasião: saia longa, e maquiagem nos tons da pele, sugerindo então fazer uma produção diferente das que eu fazia e usava, de modo que eu me aproximasse das técnicas que ela usava, e do tempo que essa “montagem” demandava. Resolvemos que naquela primeira produção haveria algo do “plus”, que de certo modo me aproximasse mais, mesmo que ainda discretamente, de uma produção empreendida pelas Drag Queens. (p. 74, grifos do autor).

Pele, sobrancelha, olhos, lábios, cabelo e sapatos. Tudo bem cuidado a fim de desenhar, em um corpo, ideais de feminilidades: a pele de pêssego, como nomeia Marcos Benedetti (2005), apagando as manchas, imperfeições e marcas de barba9; os olhos mais redondos, levantando um pouco a sobrancelha garantindo um olhar mais alto e expressivo; lábios mais carnudos, cabelos imensos, lisos, loiros; e no sapato: o salto alto10, em um misto de dor e encantamento. Dor, pelas produções ortopédicas as quais o corpo não estava habituado: a colocação do aplique nos cabelos; o uso do salto alto, que causa desconfortos, por exemplo, que se misturavam com o encantamento que se somavam ao que conversava com Withna, da magia e prazer de produzir-se, de intervir consciente e criticamente sobre seu corpo.

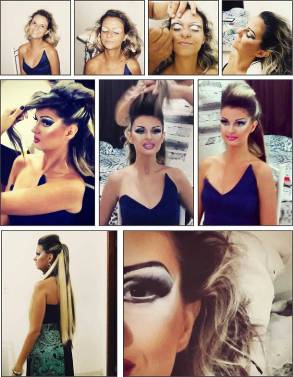

Como ilustra a figura 1, montada, a pesquisadora saiu com um amigo11. Ambos se dirigiram a uma festa, para a qual ele havia sido convidado.

Figura 1

Fotografias do processo inicial de “se montar”, pela pesquisadora, no contexto da experimentação

No início percebi lá olhares diferentes direcionados ao meu corpo, olhares que eu nunca havia experienciado, que me levaram agora a um misto de conforto e de medo. Estava muito confortável em meio àquela estética, encantada com minhas reações, mas diante de alguns olhares senti pontadas de medo, e outras dores, não mais causadas pelos sapatos e agora o peso daquele cabelo tão grande, mas a dor causada pelas normas de gênero, cortante, latejante. Experienciei alguns olhares encantados, outros felizes, outros curiosos, e outros de reprovação.12

Poucas vezes na vida fui tão observada, e a atenção que chamava meu corpo pequeno é bem diferente que a atenção que chamava agora, meu corpo montado de acessórios que em nossa cultura se diz femininos, todos ao mesmo tempo. Consegui ouvir uma mulher perguntando a outra “Isso é um homem ou uma mulher?”, e um homem, em uma mesa em frente a que eu estava sentada, me direcionando um olhar curioso e insistente, perguntava a mulher a seu lado “Aquilo é um travesti ou uma mulher?”. (Vasconcelos, 2015, p. 76)

A confusão das “marcas no corpo” entre uma “feminilidade verdadeira”, legitimada pelo órgão genital “vagina”, e possível outra “fictícia”, “artificial”, fez a pesquisadora sentir seu corpo perder signos de humanidade. Pessoas que não conseguiam nomeá-la de homem, nem de mulher, nada,13 usavam palavras esvaziadas de humanidade para referirem-se àquele corpo: “isso”, “aquilo”. Um corpo, ou uma estética de algum modo inadequada, por talvez confundir, de não garantir certezas prévias (ou ilusórias) sobre aquilo que haveria entre as pernas, por baixo da saia, certeza que garantiria o status indiscutível de homem ou mulher, e, portanto de humanidade.

De fato, o sexo, e a marca do gênero na cultura ocidental têm se colocado como aparatos políticos de grande impacto para humanizar as pessoas. Pensando em construções como estas, Butler (1990/2013) diz que um bebê se humaniza de fato, depois que o questionamento, “é menino ou menina?” pode ser respondido, usando esta reflexão para argumentar que através da marcação de gênero, tomando como dado inicial para processar tal taxonomia a diferença genital, somos lidos como corpos humanos através de “corpos-homens” ou “corpos-mulheres” (Bento, 2006).

Vale ressaltar que as genitálias (hoje nomeadas de pênis e vagina), que contemporaneamente se coloca como um dos elementos visíveis a construir inquestionavelmente “corpos-mulheres” e “corpos-homens”, nem sempre dividiu as pessoas nestas duas posições, agora sexuadas.

Segundo Thomas Laqueur (1990/2001) o modelo dimórfico dos sexos como caráter oposicional data da “semana passada”. Antes do século XVIII o que chamamos de vagina e útero, por exemplo, sequer tinham nome, fazendo da divisão “mulheres/homens” deslocada e impensável em um modelo isomórfico (modelo de sexo único). Os corpos de “homens” e “mulheres” eram então relacionados não em uma lógica oposicional, mas de continuidade e/ou perfeição14.

Os corpos eram compreendidos, portanto, como em uma única possibilidade de sexo, sendo o corpo do “homem” padrão de todas as coisas, neste sentido, a marca de distinção em relação ao corpo daquelas que hoje chamamos “mulheres”, estava relacionado ao “calor vital”, que, estes mais frios, determinados órgãos permaneceriam dentro do corpo, e não externamente, como o dos “homens” (com relação ao pênis e testículos, por exemplo). A questão dos fluidos corporais (a ejaculação, a menstruação) também eram pensados como marcadores de diferença de temperatura, e não de espécie, como nos dias de hoje.

Por questões sobretudo políticas (muito mais que por razões e avanços científicos neutros – se é que podemos falar de prática científica totalmente apartada de uma questão política), impera o interesse de demarcar e fortalecer posições hierárquicas entre os corpos agora “homens” e “mulheres”, que passavam por um processo de enfraquecimento.

Fazendo uso de um discurso que se coloca como verdade (o científico), amarrando a ele impressões de naturalidade, já que se coloca naquele, quase indiscutivelmente, aparato mais natural, visto que se coloca no mundo em sua materialidade – o corpo, formando um discurso poderoso no que se refere à diferenciação e hierarquização dos corpos. Sendo assim, cabe a assertiva provocada pelas leituras de Laqueur (1990/2001), que as diferenças de gênero são anteriores à diferença de sexo, inclusive proporcionando-a, inventando-a.

Deu-se início então, a partir do século XVIII, a uma noção de que teria de haver determinadas coisas, fora, dentro, na psique, perpassando por todo o corpo, que agora definisse o ser humano em uma relação de dois, de oposição, inaugurando o modelo dimórfico, sendo a genitália então uma importante marca de oposição sexual (mas não só, quando houve um movimento de encontrar a verdade do sexo espalhada por todo o corpo: hormônios, psique, cromossomos, estrutura óssea, etc).

O percurso feito por Laquer (1990/2001), levanta o questionamento do sexo, dos “corpos sexuados” em sua dimensão histórica, cultural, política, para além de sua aparente realidade da natureza, aparecendo em um lugar provisório, dado as transformações históricas, culturais, econômicas, políticas, tecnológicas etc. O sexo, os “corpos sexuados”, não se acomodam portanto em um campo neutro, e pré-linguistico, a contribuição de Laqueur faz apontamentos nada discretos para o caráter ficcional do sexo, surgindo, este, como uma produção localizada e intencional, produção esta que limita possibilidades de expressão de identidades, levando-as compulsoriamente a conformarem-se em uma vivencia heterossexual (Butler, 1990/2013).

O modelo dimórfico, apoiado em todo um discurso e provas anatômicas construídas como “incontestáveis”, proporciona uma série de outros discursos, políticas e instituições, que lhe garantem coesão, funcionando como importante organizador social e econômico. Manter um sistema de dois sexos lembra Anne Fausto-Sterlling (2000), inaugura e faz coerente dispositivos como família, a biomedicina baseada em (e produtora de) diferenciação dos corpos, e inclusive a “montação” aqui abordada.

O sexo e a sexualidade se colocam em nossas sociedades como elemento primordial para a constituição dos sujeitos, elemento que guarda nossa “verdade profunda” (Foucault, 1979/2004; 1975-76/2009). Fez-se necessário, neste sentido, toda uma organização de discursos e regras a normalizar e gerir as práticas sexuais. Discursos diversos, a partir do século XVIII começaram a se produzir em um interesse intenso na sexualidade, construindo uma polifonia de discursos sobre o sexo, que Foucault (1975-76/2009) chama de scientia sexualis, bem como diversas técnicas de controle e observação incansável.

Por meio do dispositivo da sexualidade, em sua produção de corpos e populações, faz-se uma poderosa regulação da vida: o biopoder, com vistas ao controle demográfico das populações (biopolítica); bem como a normalização; adestramento das práticas; além de exames e diagnósticos (por meio do poder disciplinar). Produz-se, assim, um mapeamento do corpo, uma arquitetura corporal, nomeando os órgãos reprodutivos de “sexuais”, ajudando a alinhavar a heterossexualidade como norma, demarcando órgãos e zonas legítimas para a prática e prazer sexual.

Neste fracionamento, um dos órgãos que ficou de fora da economia do prazer e prática sexual, foi o ânus, legitimando, portanto, práticas heterossexuais, já que, para a prática sexual normalizada foram destinados a vagina e o pênis.15 A construção binária do sexo, como algo que independe da cultura, cartografam órgãos e prazeres, produzem corpos, limita (também em número de dois) a concepção de gênero e produz a heterossexualidade como um destino natural: a forma compulsória da sexualidade (Bento, 2006; Louro, 2008, Sampaio, 2013) e organiza questões que excedem em muito as práticas sexuais.

A lógica binária dos sexos, dos corpos sexuados, serve aos processos da sexualidade normalizada, reprodutiva, heterossexual. A divisão dos corpos se coloca como adequada às necessidades econômicas da heterossexualidade, garantindo a ela uma aparência de naturalidade (Bento, 2066; Butler, 1990/2013; Wittig, 1992/2006). Cabe lembrar, como alerta Monique Wittig (1992/2006), que a heterossexualidade, colocando-se como norma, refere-se a uma linguagem, um posicionamento que é político, e que entre outras, expressa o que reconhecemos como corpo, desejo, sexualidades e identidades (Gamson, 1994/2006), e não em relação a determinadas práticas sexuais.

Tudo parece se configurar como uma espetacular ficção e, como tal, com potentes “efeitos de verdade”. Como adverte Michel Foucault (1976/1999):

Em qualquer sociedade – múltiplas relações de poder perpassam, caracterizam, constituem o corpo social; elas não podem dissociar-se, nem estabelecer-se, nem funcionar sem uma produção, uma acumulação, uma circulação, um funcionamento do discurso verdadeiro. [...] somos forçados a produzir verdade pelo poder que exige essa verdade e que necessita dela para funcionar. [...] Temos de produzir a verdade como, afinal de contas, temos de produzir riquezas, e temos de produzir a verdade para produzir riquezas. E, de outro lado, somos igualmente submetidos à verdade, no sentido de que a verdade é a norma; é o discurso verdadeiro que, ao menos em parte, decide; ele veicula, ele próprio propulsa efeitos de poder. Afinal de contas, somos julgados, condenados, classificados, obrigados a tarefas, destinados a uma certa maneira de viver ou a uma certa maneira de morrer, em função de discursos verdadeiros, que trazem consigo efeitos específicos de poder. Portanto: regras de direito, mecanismos de poder, efeitos de verdade (Foucault, 1976/1999, p. 28).

Os mecanismos do poder são assim analisados entre estes dois pontos de relação: as regras de direito que delimitam positivamente o poder e as verdades que tal poder formalizado produz. De tal modo se estabelece a relação triangular entre esses três conceitos: poder, direito e verdade (Foucault, 1976/1999, p. 28).

No se que refere ao sistema sexo-gênero, proposto por Gayle Rubin (1975/1986) e adotado por Márcia Arán (2006), em seu artigo sobre A transexualidade e a gramática normativa do sistema sexo-gênero, a construção de uma quase naturalidade da sequencia sexo-gênero- desejo, como acrescenta Judith Butler (1990/2013) − empresta aos corpos nuances de inteligibilidade de uma consequente humanidade, correspondendo a normas pelas quais um sujeito se torna viável, compreensível no interior de normas sociais, sustentada por pilares morais. A matriz de inteligibilidade se coloca então, como aquilo que se produz como consequência do acordo com as normas sociais vigentes (Butler, 2004/2006).

4 Corporalidas em zonas de abjeção e a questão da performatividade

Segundo Judith Butler (1990/2013), as imagens corporais que não se encaixam em nenhuma das estéticas inteligíveis de gênero e/ou em curto-circuitos com relação à matriz de inteligibilidade, habitam zonas fora do humano, constituindo a rigor o domínio do desumanizado, do “abjeto”.

No plano da experimentação aqui relatada, a estética corporal que desfilava naquela noite, acabava por borrar as regras e signos que muitas pessoas compartilham de modo a dar inteligibilidade de classificação. Não havia certeza de nada: se homem, ou mulher, fazendo o corpo da pesquisadora “montada” habitar zonas inóspitas, zonas de não humanidade, quando a pesquisadora “montada” era “isso”, ou “aquilo”. Pareceu-nos um deslocamento, de mulher, uma categoria construída na humanidade, para uma categoria não-humana, “isso”, “aquilo”. A experimentação nos faz pensar que as categorias de humanidade são sempre também construídas, fabricadas, e, portanto: provisórias, parciais e, sobretudo, precárias.

O conceito de abjeção, proposto por Butler (1990/2013), talvez nos ajude a inscrever a experimentação aqui abordada, na medida em que faz referência aos espaços ocupados por corpos que não se acomodam dentro de aspectos de inteligibilidade social produzido por uma cultura. Tomando as mulheres trans como foco, sua inteligibilidade parece direcionada ao gênero16, ocupando compreensões que as colocam fora do domínio de humanidade, relegadas a transitar algumas vezes (não de todo, visto que aos corpos se colocam também em seu potencial de agência, de resistência, de subversão) em zonas inóspitas e inabitáveis.

O abjeto é, portanto, o ininteligível, aquele que, por meio de subversões realiza-se diante das normas de inteligibilidade, aparece como não categorizável, inconcebível (Leite Junior, 2012).

A matriz cultural, no seio da qual se (con)formam corpos e identidades inteligíveis, pede que outras identidades, fora daquelas construídas na normalidade (mulheres e homens, por exemplo), não possam existir, fazendo com que essas outras posições de sujeito que aquelas extrapolam, e subvertem, acabem sendo colocadas no plano que Butler (2004/2006; 1993/2008; 1990/2013) chama de “abjeto”: corpos e existências que, grosso modo, não importam. Por outro lado, esses abjetos precisam existir, preferencialmente a uma distância controlada, como elemento constituinte para a compreensão daquele dotado de humanidade, ameaçando suas fronteiras, e criando fissuras para possíveis rearticulações da categoria “humanidade”.

As mulheres trans, compreendidas como “nascidas homens”, rearticulam a cadeia sexo-gênero-desejo, desviando-se de lógicas utilizadas em nossa cultura de inteligibilidade, mas possivelmente, buscam outras lógicas que também se pautam por exercícios de inteligibilidade. Pessoas que por meio dessas subversões vivenciam trânsitos em zonas inóspitas, vulneráveis, inclassificáveis e inumanas, visto que faz as categorias “mulher” e “homem” entrarem em curto circuito, desestabilizando as normas de organização social, política e econômica.

Na noite sobre a qual nos remetemos, quando houve a experimentação, a pesquisadora transitou, possivelmente, por entre essas zonas, nos olhares, olhares cortantes, violentos, nos comentários que colocavam aquela existência em dúvida diante das “não certezas” na suposição do “sexo original” (e quando esta suposição se fez questão de grande importância), quando em algumas vezes a pesquisadora se sentiu “um animal de circo”, um corpo super exótico, um não-humano, sobremaneira visibilizado. Essas apreciações são assim abordadas na dissertação de mestrado, ao referir um trecho de diário da pesquisa:

Recebi, no dia seguinte à minha aparição naquela festa, uma ligação de uma pessoa conhecida, que estava na festa, mas que eu não havia chegado a ver. Ela me dizia que soube pouco antes da ligação que “aquela pessoa” que entrou na festa e chamou a atenção da mesa onde ela estava tratava-se de mim, me contando sobre os comentários que aconteceram naquela mesa:

Interessante saber de alguns comentários, uma das frases dizia que ‘é um homem, a gente reconhece logo’ e ainda ‘Por mais que queira parecer uma mulher, não tem jeito, coloca cabelo e não tem jeito, faz maquiagem, roupa, não tem jeito, não é como a gente’. Me chamou a atenção o fato de apenas uma maquiagem, e um cabelo talvez, tenham se colocado em meu corpo como marcas para eu ser lida agora não mais como heterossexual como me lia insistentemente, Eva, mas agora como outra coisa que não homem, ou não mulher, ainda sem nomeação, mas ‘não mulher’. Lembro também de um rapaz se aproximar de mim, e quando se aproximou disse: Você é uma mulher, não tem isso aqui (apontava para o “pomo de adão”), mas parece um ‘viadinho novo’. (Vasconcelos, 2015, p. 81, grifos da autora).

Trazemos, assim, a ideia de “marcas do corpo” discutidas por Guacira Louro (2008), a partir da qual a autora advoga que os corpos carregam marcas, que nem sempre conseguimos dizer precisamente onde elas estão inscritas, e que estas marcas hierarquizam e posicionam as pessoas nos grupos que fazem parte.

Por exemplo, quando a pesquisadora se apresentou a uma das interlocutoras, no início da pesquisa − em que se deu a experimentação como fotógrafa, anteriormente referida − marcas que não conseguia dizer onde estavam impressas, a posicionaram como “pessoa heterossexual”. Marcas outras em seu corpo, e para além dele, a posicionaram “Amapô”,17 situando-a em espaços de silêncios naquelas discussões. Onde estavam essas marcas especificamente? Na voz? Nas (não) curvas? No meu corpo em movimento, movimento político neste caso? Onde estavam exatamente as marcas? Será que não estariam também para além do corpo, ou seja, na posição de pesquisadora, condição pouco usual para mulheres trans.

Na experimentação, a pesquisadora reflete novamente que marcas fizeram seu corpo causar dúvidas, e curiosidades, e arrancá-la de uma zona confortável de humanidade, levando-a para outras, por ora inabitáveis e que a amedrontavam, com relação ao olhar do outro, borrando as fronteiras entre identidade e alteridade.

Maquiagem colorida e aplique no cabelo, além disso, usava roupas de seu guarda-roupa, e o sapato também (embora não o use com frequência). Maquiagem e cabelo, promoveu um deslocamento da “mulher” para “isso”, trazendo a reflexão do caráter produzido, performático do gênero. Feminilidades foram produzidas, em duas horas, no quarto de Whitna.

Mas, como Butler (2002), defendemos que o gênero não simplesmente se escolhe, e deliberadamente se monta buscando “no guarda-roupas do gênero” aquele que se quer usar este dia, dando a entender um sujeito que é anterior à assunção do gênero. Pensar o gênero como performatividade remete à reflexão de que este é um efeito de um regime que regula as ditas diferenças de gênero, que se delineiam e se hierarquizam de maneira coercitiva: as regras impostas socialmente, os tabus, as proibições e punições que se colocam através da repetição de forma ritualizada das normas.

Sendo assim, não se trata de uma fabricação forçada realizada por um sujeito em particular, trata-se por outro lado de uma repetição de normas que se colocam como obrigatórias na (con)figuração do sujeito do gênero, sendo também recursos a partir dos quais os sujeitos resistem e se abre espaço à subversão.

O conceito de performatividade refere-se, portanto, a uma outra posição de refletir sobre o gênero, tecendo críticas por exemplo a concepções do gênero como uma construção social sobre o sexo (perspectivas que não problematizam o discurso de naturalidade do sexo), ou ainda concepções nas quais o gênero se coloca como expressão de uma essência que se expressa em atos.

O conceito, portanto, faz refletir o gênero como produzido por atos, em um processo reiterativo de normas sociais que se estabilizam em meio a essas reiterações. As performances de gênero são, portanto, “ficções que criam um conjunto de estilos corporais que aparecem como organizador natural” (Bento, 2006, p. 92).

As regras de gênero, que são forçadamente endereçadas a nossos corpos sexuados, não são de todo concretizadas, sendo que a encarnação de ditas feminilidades ou masculinidades, não se tratam de processo natural e inerente ao genital, em uma condição sine qua non na qual pênis produziria “masculinidades” e vagina “feminilidades”, mas sim produções, construções

Neste caso, quando dizemos que Whitna produz feminilidades em duas horas no seu quarto, aludimos a todo o processo de produção em meio a essas tramas de regras e normas, e forçamentos, e resistências e subversões, que se (con)formam nos olhares dos que “desumanizaram” a pesquisadora montada, nomeando-a como “isso” ou “aquilo”.

Eu fazia, naquela noite, de forma teatral, sim, uma repetição forçada de algumas normas ou rituais que são ditados à feminilização de corpos (ao menos muitas delas que me foram passadas em minha experimentação). Normas e rituais estes, que reproduzo em minha vida cotidiana, nem sempre com uma reflexão consciente e crítica. Naquela noite, fazia uma repetição de algumas regras: o uso do cabelo longo, o salto alto para alongar a silhueta, acessórios: nas orelhas, no pescoço, no pulso; maquiagem (Vasconcelos, 2015, p. 82).

Essas normas estão sempre no compasso da negociação, visto que estas nunca podem, e nunca são repetidas à risca, encarnadas de todo, performatizadas como se espera. Pouco ou muito, nos limites do aceitável, do humano ou não, estamos sempre de algum modo a elas escapando, ressignificando-a. Este movimento, segundo Butler (1990/2013) dá visibilidade à precariedade de tais regras, nas quais as subversões, quais sejam, faz uso da debilidade e dos furos da norma, estressando possíveis rearticulações.

O conceito de performatividade transborda assim as fronteiras entre o eu e o outro, entre identidades e alteridades, exigindo de nós experimentações e análises sempre mais complexas, sem scripts prévios ou roteiros antecipados.

5 Referências

Arán, Márcia (2006). A transexualidade e a gramática normativa do sistema sexo-gênero. Ágora, 9(1), 49-63 http://dx.doi.org/10.1590/s1516-14982006000100004

Benedetti, Marcos (2005). Toda feita: o corpo e o gênero das travestis. Rio de Janeiro: Garamond.

Bento, Berenice (2006). A reinvenção do corpo: sexualidade e gênero na experiência transexual. Rio de Janeiro: Guaramond.

Butler, Judith (1990/2013). Problemas de Gênero: Feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira

Butler, Judith (1993/2008). Cuerpos que importan: sobre los limites materiales y dicursivos del “sexo”. Buenos Aires: Paidós.

Butler, Judith (2002). Como os corpos se tornam matéria: entrevista com Judith Butler. Revista Estudos Feministas, 10(1), 155-167. http://dx.doi.org/10.1590/s0104-026x2002000100009

Butler, Judith (2004/2006). Deshacer el gènero. Barcelona: Paidós.

Carvalho, Bruno Robson de Barros (2013). Tá pensando que travesti é bagunça? Repertórios sobre travestilidade, em contextos de criminalidade, por jornais de Pernambuco. Dissertação de Mestrado inédita. Universidade Federal de Pernambuco, Recife.

Fausto-Sterlling, Anne (2000). Sexing the body. New York: Basic Books.

Favret-Saada, Jeanne (1990). “Être Affecté”. Gradhiva: Revue d’Histoire et d’Archives de l’Anthropologie, 8(1), 3-9.

Foucault, Michel (1969/2000). Arqueologia do Saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária.

Foucault, Michel (1975-76/2009). História da sexualidade: vontade de saber. São Paulo: Graal.

Foucault, Michel (1976/1999). Em defesa da sociedade: curso no College de France (1975-1976). São Paulo: Martins Fontes.

Foucault, Michel (1979/2004). Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Edições Graal.

Galli, Rafael Alves (2013). Roteiros sexuais de transexuais e travestis e seus modos de envolvimento sexual-afetivo. Dissertação de Mestrado inédita. Universidade de São Paulo, São Paulo.

Gamson, Joshua (1994/2006). As sexualidades, a teoria queer e a pesquisa qualitativa. En: Norman Denzin & Yvona S. Lincoln (Orgs.), O planejamento da pesquisa qualitativa: planejamento e abordagens (pp. 345-362). Porto Alegre: Artmed.

Lanz, Letícia (2014). O corpo da roupa: A pessoa transgênera entre a transgressão e a conformidade com as normas de gênero. Dissertação de Mestrado inédita. Universidade Federal do Paraná, Curitiba.

Laqueur, Thomas (1990/2001). Inventando o sexo: corpo e gênero dos gregos a Freud. Rio de Janeiro: Relume Dumará.

Lau, Héliton Diego (2015). A (des)informação do bajubá: fatores da linguagem da comunidade LGBT para a sociedade. Temática. 11(1), 90-101.

Leite Junior, Jorge 2008). Nossos corpos também mudam: a invenção das categorias “travesti” e “transexual” no discurso científico. Tese de Doutorado inédigta. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo.

Leite Junior, Jorge (2012). Transitar para onde? Monstruosidade, (des)patologização (in)segurança social e identidades transgêneras. Estudos Feministas, 20(2), 559-568. http://dx.doi.org/10.1590/s0104-026x2012000200016

Lice, Paula; Luna, Rodrigo & Martins, Ronei (2013). Jessy [Filme-vídeo]. Brasil: Autor

Louro, Guacira Lopes (2008). Um corpo estranho. Ensaios sobre sexualidade e teoria queer. Belo Horizonte: Autêntica.

Pelúcio, Larissa (2007). Nos nervos, na carne, na pele: uma etnografia sobre prostituição travesti e o modelo preventivo da AIDS. Tese de Doutorado inédita. Universidade Federal de São Carlos, São Carlos.

Preciado, Beatriz (2008). Testo Yonki. Madrid: Espasa.

Preciado, Beatriz (2011). Multidões Queer: notas para uma política dos anormais. Estudos Feministas, 19(1), 11-20.

Rubin, Gayle (1975/1986). El tráfico de mujeres: notas sobre la economía política del sexo. Nueva Antropología, 7(30), 157-209.

Sampaio, Juliana Vieira (2013). Viajando entre sereias: Saúde de transexuais e travestis na cidade de Fortaleza. Dissertação de Mestrado inédita. Universidade Federal do Ceará, Fortaleza.

Spink, Mary Jane (2004). Linguagem e produção de sentidos no cotidiano. Porto Alegre, EDIPUCRS.

Vasconcelos, Thaissa Machado (2015). Corpos em trânsitos, transes e tranças: produções de corporalidade por/com mulheres trans. Dissertação de Mestrado inédita. Universidade Federal de Pernambuco, Recife.

Wittig, Monique (1992/2006). El pensamiento heterosexual y otros ensayos. Barcelona: Egales.